城郊融合類村莊是城市與鄉村聯系最為緊密的村莊類型。通過對此類村莊鄉村振興規劃的研究,在總結其發展經驗的同時,將更有利于探索城鄉融合發展的模式與路徑。分析城郊融合類村莊主要功能包括鮮果類農產品保供、產業孵化、休閑娛樂以及文化傳承。以棠香人家為例,在分析其發展現狀的基礎上,基于其主要功能,提出產業升級、城鄉融合、環境提升、文化活化的發展策略。通過提質農業生產、優化產業布局、全域環境整治、文化價值提煉四條路徑實施鄉村振興,并總結發展模式。

一、棠香人家概述

棠香人家區位于重慶市大足區棠香街道,包括和平村、惜字閣村全域以及五星社區局部,地處大足區中部地區,北接中敖鎮、西連龍崗街道辦事處,東北毗鄰寶頂鎮,是大足城區、寶頂景區之間的必經之路。境內地屬淺丘帶壩,氣候屬亞熱帶季風性氣候,氣候溫和,雨量充沛,四季分明,季風氣候顯著。村落住宅分布呈現近水、近路、近林盤的特點,主要為2層~3層,多為磚石結構或磚混結構,主要為巴渝民居風格。棠香人家所處大足區域文化包括石刻文化、軍屯文化、農耕文化等,總體而言棠香人家文化底蘊重,但活化較差,文化賦能需迭代升級。棠香人家初步形成集農業休閑觀光、鄉村旅游為一體的城景融合旅游休閑綜合體,并帶動了和平村、惜字閣村農家餐飲的發展。產業發展中尚存在一些問題,如產業鏈條短,整體以種植為主,缺少產業之間的融合;標準化程度低,農業生產較為粗放,尚未形成標準化、科技化的發展模式;旅游消費力未得到釋放,季節性強、缺乏體驗性、產品類型不足、二次消費不夠。

二、棠香人家鄉村振興發展策略

2.1產業升級

立足農業、補足三產,形成多元產業融合撬動的鄉村振興發展。農業以品種改良及生產方式優化為主,提升質量效益,同時起到窗口示范效應,主導農業為“稻田+”,發展蔬菜、水果、荷花等特色農業,實現農產品保供功能;特色產業延伸,發展農業研學、自然研學、農業產品等農旅產業,拓展文化旅游、文化研學、文創產品等文旅產業,通過農文旅融合激活鄉村發展動能;以完善的基礎設施、公共服務設施以及數字化治理平臺支撐未來鄉村經營。

2.2城鄉融合

在農業、鄉創、旅游區域協同方面,推進城景鄉融合發展,差異化形成“城鄉互融、景鄉互補、鎮鄉互通”的協同發展格局。城區作為區域農業數據中心、交易物流中心、旅游集散中心,集聚要素資源,驅動區域發展,本案作為鄉創中心,推廣示范中心、糧食保供、城郊休閑等功能強化與城區的聯動。依托本案打造區域鄉創協同發展中心,立足本地一站式鄉創服務、區域鄉創成果展示及交流,打造區域鄉創服務高地,輸出鄉創服務模式,推進鄉創發展。聯動大足現代農業園的研發中心,利用自身農創中心,實現人才技術信息合作共享,承擔農業新品種改良、標準種植化方式等科研成果轉化推廣任務。加強與寶頂、北山、龍水湖等旅游景區聯動、以游線聯動、產品互補、客流互送等方式多管齊下,樹立大足旅游品牌,形成聯動共榮格局。

2.3環境提升

村莊環境是發展的資源本底,覆蓋面廣,其改善提升具有深遠意義。根據村莊資源特色與發展現狀,結合城市發展格局,形成城市近郊綠心,實現生態屏障及休閑觀光功能。村莊環境提升包括山水林田湖草、人居環境、基礎設施、公共服務設施等方面。通過生態環境的整治、原鄉景觀的修復、鄉村山水的重構、生態基底的修復實現田園公園化、田園景區化,形成都市生態田園的綠色發展示范,為鄉村振興提供良好的環境基礎。

2.4文化活化

依托鄉土文化為根基,以石刻文化、海棠文化、軍屯文化、農耕文化為延伸,將文化和鄉村生活場景相融合,提煉形成具有活態體驗價值的產品,將無形的文化轉變為有形的可體驗、可感知、可觸摸的活動或內容。邀請大師、匠人、新型農民成立工作室,打造鄉村匠人聚落空間;創意農產品的開發與包裝,提升農產品價值,創意文化產品的研發,實現文化的產品轉換;變故事為線路,化場地為場所,通過景觀化的場景的再現,展現大足文化生活氛圍,打造文化場景一站式體驗線;營造類型豐富的文化活動,還原鄉村文化場景。

三、棠香人家鄉村振興實施路徑

3.1提質農業生產

現狀產業多為以“稻田+”為主的第一產業,缺少完整產業鏈,散戶種植,集群效益低。針對現狀產業問題,應轉變農業生產方式,規劃以示范、推廣為主要功能,同時營造精致優美的生態環境,成為大足現代高效農業種植示范展示區。在現有產業布局基礎上,通過精細化、標準化發展,做強主導產業,培育特色產業,打造一大主導農業(“稻田+”標準化種植基地)、兩大基礎農業(蔬菜標準化種植基地、水果標準化種植基地)、三大特色農業(荷花種植基地、海棠種植基地、中藥材種植基地)。以農產品區域公用品牌“大足硒鍶”作為母品牌,區域內各產品品牌作為子品牌,健全區域公用品牌+自主品牌建設,推動區域農產品的標準化和品牌化。

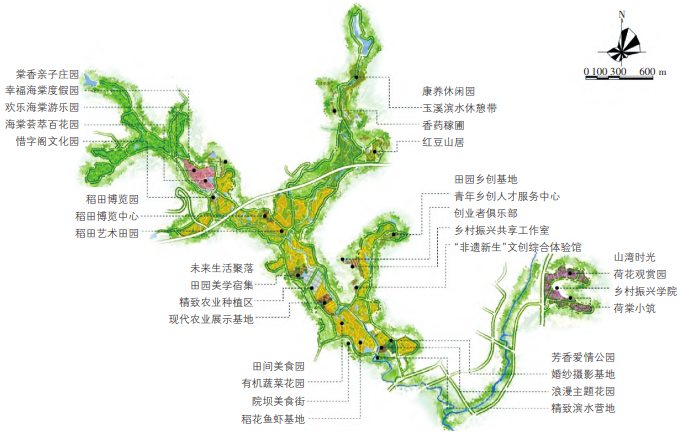

3.2優化產業布局

通過橫向產業拓展,以“農業+”為抓手,促進農業與旅游、農業與文體融合發展,優化規劃區產業結構,實現產業興旺的發展目標。結合村莊現狀資源,從城郊融合類村莊主要功能出發形成主題鮮明的八個組團,打造集生態觀光、深度體驗、文創體驗、康養度假、運動休閑功能于一體的田園休閑度假目的地(見圖1)。

3.3全域環境整治

對全域進行環境整治,包含生態環境整治、人居環境整治及基礎設施建設等。生態環境整治堅持人與自然和諧共生理念,構建“山水林田湖草路村”一個生命共同體,規劃范圍內生態環境整治劃分為林地整治區域、水體整治區域、農田整治區域。

人居環境整治尊重自然環境和人文環境,繼承村落傳統風貌,使用符合鄉村的建造方式和材料,遵循簡單、方便原則,同時激發村民參與改造的熱情。按照“4+1+N”整治分區進行治理,4點示范,和平村入口,進城次入口,寶頂至北山快速路下道口、山灣時光;一環提升,區域內主干道,和平村村口至海棠園兩側區域;N點整潔,其他自然聚集村莊。示范區域環境整體打造,公共空間、道路環境、景觀環境統一改造。提升區域根據每棟建筑具體情況進行整治;范圍內建筑質量較好、瓷磚貼面的建筑進行局部整治;重點對屋頂、外立面進行統一,建筑色彩、材料統一整體統一;建筑材料不作硬性要求。整潔區域范圍內建筑質量較好、瓷磚貼面的建筑不進行整治;重點對屋頂進行整治,外立面主要以修復為主,保持建筑色彩相對統一。

圖1 產業空間布局圖

設施方面完善車行道路交通系統,打造慢行交通體系,融入城區公共交通線路。結合和平村、惜字閣村的村委會,配置“一站式”的家門口服務綜合體,圍繞鄉村行政便民服務、文體休閑、醫療衛生、養老幼托、商業服務等設施提檔升級。

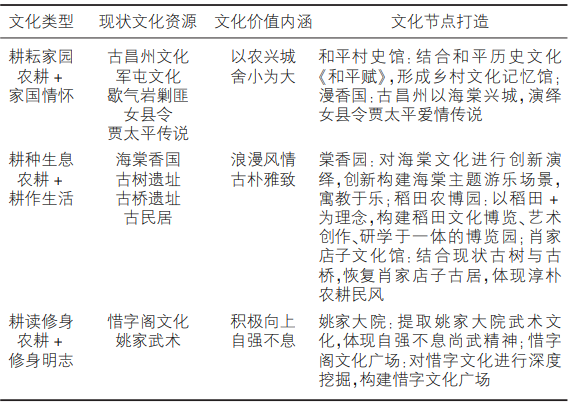

3.4文化價值提煉

村莊文化以農耕文化為主,農耕文化對棠香人家的發展擁有深淵的影響,本項目內擁有多個農耕文化資源。文化主題聚焦農耕文化,對現狀文化梳理分成三大農耕文化類型,提煉核心文化精神內涵。結合農耕文化核心價值,對歷史文化資源進行保留與修復,同時結合現代農業,構建新時代農耕文化場景,形成一環(農耕文化旅游環線)串八點的文化空間布局(見表1)。

表1棠香人家文化價值提煉一覽表

四、棠香人家鄉村振興發展模式

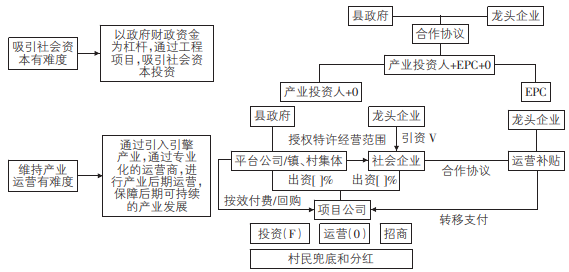

將單純的政府配套投資,變為吸引投資杠桿,拉動頭部產業,解決啟動期投資熱情問題;將招商運營前置,把一般“人居環境”改造轉變為“產業造血”改造,保障該區域的持續發展。形成“社會產業聯盟+政府平臺公司+村鎮集體經濟+農戶”發展模式(見圖2)。

圖2 發展模式圖

五、結論

城郊融合類村莊是村莊與城市聯系最為緊密的區域,其鄉村振興是一個系統工程,覆蓋面廣,問題復雜。規劃工作應從功能出發,在充分分析現狀的基礎上,提出針對性的發展策略,通過切實可行的實施路徑推進鄉村振興,并以完善的發展模式為保障。城郊融合類村莊鄉村振興規劃的研究,不僅可以推動此類型村莊鄉村振興工作,也可作為城鄉融合示范引領其他類型村莊發展。鄉村振興隨著社會進步不斷發展和演進,其研究需要擴大廣度,加強深度,提出系統化解決方案。(作者:鄭繼永,張鵬,董紅彥)