濱水空間作為居民重要的生產、生活和生存空間,是生態文明建設的重要抓手。目前,不少城市在開發中由于生態地位缺失,出現空間被蠶食、環境遭破壞、發展動力匱乏等問題,傳統的開發模式已難以應對日益復雜的問題和滿足高質量發展的需求,需要更為科學的理念來引導濱水空間的開發,構建人與自然和諧共生的格局。以生態引領為導向的EOD 模式,為城市濱水空間開發提供了全新的思路。本研究運用EOD模式的理念原理,分析當下濱水空間發展的深層次問題,并以簡陽市沱江兩岸為例,提出濱水空間開發策略。

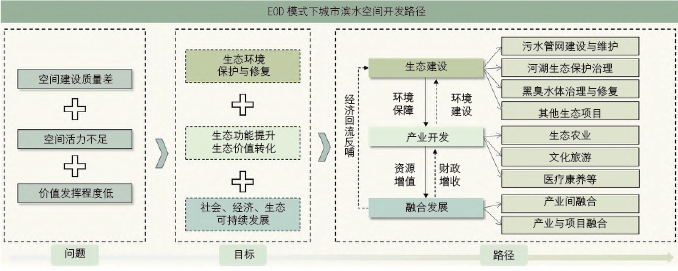

一、EOD 模式下城市濱水空間開發路徑

1.1 以生態問題為切入點,加強生態環境建設

識別和解決生態問題是濱水空間建設的首要任務。首先,依據流域生態環境保護需求和生態資源特征,識別緊迫性強、生態環境效益高、對關聯產業具有較強的價值溢出特點的生態環境保護與修復項目,進行統籌規劃、分批實施。其次,治理與保護并重,除害和興利并舉,科學配置生物措施和工程措施等,以生態化手段綜合管理水系、土壤、林木等資源,促進環境治理綜合效益發揮,為濱水空間開發奠定基礎。

1.2 以特色產業為發力點,促進生態資源轉化

促進濱水空間生態資源轉化為發展資源,關鍵在于關聯產業開發。第一,應騰退低層級、高污染產業,提高產業準入條件,規范產業培育。第二,積極挖掘培育生態產業。通過藍色空間的賦能效用,提升濱水空間綜合服務功能,促進生態價值發揮,實現生態環境資源化、產業經濟綠色化。第三,延伸產業鏈以創造更高的生態價值,推進現有產業和新興產業的建、補、強、擴,通過激發新動能反哺生態環境建設,促進生態價值向美學、人文、經濟與社會價值的提升,實現濱水空間及周邊區域的多元價值持續增值,最終達到維持生態系統穩態、優化人居環境質量的綜合目標。

1.3 以融合發展為動力,推進生態經濟回流反哺

通過項目融合實現資金鏈良性循環,是濱水空間可持續發展的核心驅動力。首先,為破解資金平衡、產業項目植入以及可持續的公共服務設施保障等發展難點[8],通過不同產業開發、管理和實施平臺的融合,建立長期有效的運維機制,持續創造綠色經濟價值,推動區域協調發展。此外,按照EOD運維邏輯,建立相關的投融資回報機制,融合關聯產業和生態環境治理項目,以生態環境治理成效帶動經濟收益,從而反哺生態環境治理的投入,打破空間發展瓶頸,有效防范化解濱水空間生態安全和經濟風險,為濱水空間開發建設提供動力支撐(見圖1)。

圖1 EOD 模式下城市濱水空間開發路徑

二、簡陽市沱江兩岸濱水空間現狀

2.1 區域概況

簡陽市是成都市下轄縣級市,地處四川盆地中部、龍泉山東麓、沱江中游。沱江自北向南穿越簡陽市全境,流經河段長約85km,流域面積9024km2。沱江順應地勢蜿蜒曲折的特點,在市內形成河灣半島、濕地、江心洲等多種江面形態,沿線有灘涂、自然駁岸及城區人工堤壩等斷面形式,城鎮居民沿水而居、擁江而聚,形成獨特的城市風貌。

2.2 生態環境問題

2.2.1 水體污染嚴重,污水處理能力弱

簡陽城區內沱江河流為Ⅳ類水質,水質狀況較差。簡陽市的水系整治工作缺乏對河道全線兩岸污染防治的綜合規劃,截污區域較為分散,未形成跨區域、縱貫河道上下游的完整截污治污體系。污水處理設施規模小,處理能力低,沿江排污口數量多,許多污水直接排入河流或者農田溝渠,形成黑臭溝渠和黑臭水體。

2.2.2 工程質量不高,環境管理松弛

簡陽城區內沱江兩岸受到較大強度的人為活動干擾,河渠被大量侵占,形成管護死角和過洪瓶頸,影響河渠防洪灌溉功能;未整治河段,濱河道路未貫通,部分水面被遮蓋,綠化沒有連通,景觀風貌雜亂。郊野部分因農田開墾、開挖采礦等活動,導致灘涂退化、泥沙淤積、河床抬高、水土流失。新修的大部分河道為硬質駁岸,部分河道為“三面光”,雨水無法下滲,生態循環不暢。

2.3 空間發展問題

2.3.1 歷史文化空間不足,人文地理特色未彰顯

簡陽沱江兩岸住宅建筑多,文體、商務、科研等公共建筑少,服務業用地不足,土地功能單一,濱江地區在城市中的中心地位不突出。兩岸文化遺存分散,渡口遺址、石橋古鎮碼頭群被建筑掩埋或遮擋,東溪大佛被道路割裂于城市生活之外,市民難以接觸和欣賞。土地資源、文化資源的處置不當,導致人城水和歷史文化的聯系被割裂,自然生態社會效益差。

2.3.2 生態建設缺乏聯動性,區域發展不平衡

從人口分布及區域經濟來看,簡陽兩岸發展極不平衡,沱江以西地區緊鄰老城,水源條件較好,人口聚集度最高;沱江以東地區自然條件相對較差,人口也較少,生產力發展嚴重滯后于沱江以西地區。從生態建設來看,濱水空間內缺乏系統性綠化建設,僅有部分濱水綠道,不合理的資源配置限制了濱水區域與周邊地區的融合發展。

三、簡陽市濱水空間開發路徑

3.1 治水理水,重構生態網絡

3.1.1 修復生態空間

圍繞沱江兩岸水生態和水安全問題,保護和修復濱水生態空間,夯實自然生態本底。第一,清除河道內、河岸邊的淤泥和垃圾,尤其是簡陽污水處理廠和石橋鎮附近,保障河道暢通和水質清潔。第二,在城南工業園新建再生水廠,提升改造城南工業污水處理廠,加快簡陽舊城片區管網改建,提高污水處理能力,同時提升改造和適當拆除沿岸排污口,加大污染排放控制力度。第三,劃定濱水緩沖帶,明確藍線、綠線范圍內建設范圍和建設重點,緩解河岸帶、河灘地被農田和建筑用地擠占的情況。

3.1.2 織補藍綠網絡

在現有濱江公園及綠道的基礎上,依據地形水文結構,加強沱江周邊河湖濕地聯系貫通,形成水系生態網絡。以水系為骨架,通過濱江綠道及河道串聯綠地,與原有生態肌理結合,形成藍網綠脈交織的生態網絡,山水田城共融的生態格局。

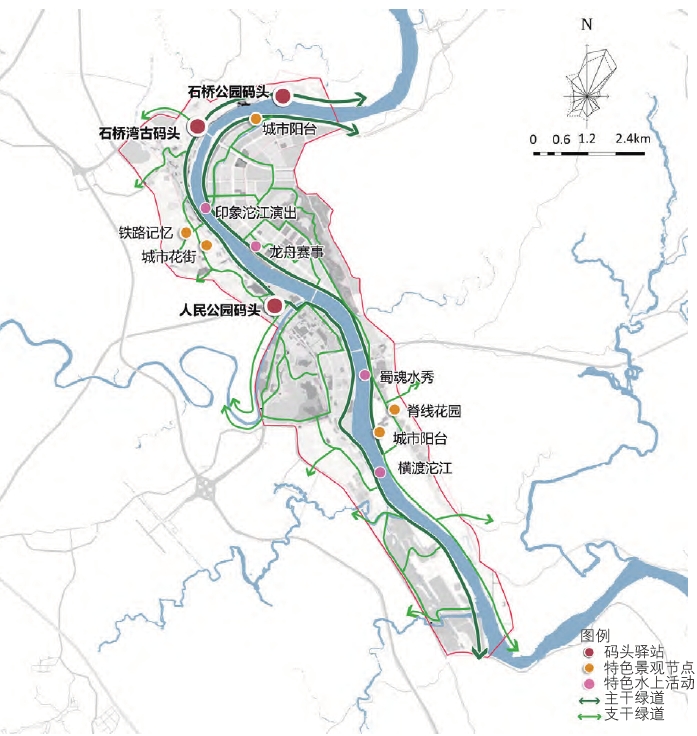

(1)完善濱江公園建設。通過補植增綠和設施完善,對舊城中心公園和沱江右岸濱江公園進行提質改造;在東溪大道、安石路等濱河道路周邊,以及礦山開采區、絳溪河潰壩區等生態敏感地帶新建濱江公園。通過改善和新建生態公園,串聯沿線鰲山中心公園、葫蘆壩濕地公園、雄州廣場等開放空間,形成以沱江為軸的形態多樣、功能混合、尺度相依的公園體系(見圖2)。

圖2 沱江兩岸景觀節點布局規劃

(2)加強綠道系統建設。利用沱江兩岸閑置地塊,構建慢行系統,打通綠化斷點,實現綠道全線貫通。主干綠道沿沱江兩岸貫通,串聯大型綠色空間及特色功能中心,支線綠道對其補足,形成微循環綠道網絡,實現濱河全線可到達、可參與、可進入。

3.2 塑業聚人,激發區域活力

3.2.1 培育生態產業

EOD 模式要求在生態建設的同時,注重產業開發與產業優化[9]。依托沱江沿線的交通區位優勢、產業發展基礎、特色民俗文化以及自然資源稟賦,以產業轉型升級為切入點,整合簡陽市特色資源,發展濱水生態產業,推動生態資源、文化資源優勢轉化為發展優勢,形成環境友好、生態保育的濱水生態產業體系。

(1)推進非生態產業提質升級。簡陽城南工業園位于沱江西岸,工業起步較早,多為傳統低端產業,如紡織、橡膠、化工等,耗水量大、技術水平落后、易對沱江造成環境污染。針對污水排放問題,加大工業廢水處理力度,優化產業布局,以園區為單位進行集中處理、統一監測,提高污水再利用率。在生產、制造、加工過程中引入綠色技術和綠色設備,通過各類資源的低碳、循環和高效利用,消除生態消極影響,促進產業與環境互利共生。

(2)延伸“生態+”產業鏈。發展生態康養、旅游、養殖產業,促進生態資源轉化為生態資產,帶動相關產業發展,實現資源和資本向兩岸集聚,城市由“離河”向“擁河”發展。拓展生態產品深加工,依托現有電子商務、現代物流產業,帶動生態農業、生態制造等附屬產業發展,“軟化”生產制造業,提高產業效率和競爭力,形成以新經濟產業為引領、現代產業為主導、現代農業為補充的沱江產業體系。

3.2.2 營造特色場景

以濱水空間為媒介,結合形態特征與功能分布特征,通過打造新經濟、新文化、新服務的場景,激發藍綠空間生態鏈接、生產制造、生活體驗等功能,營建具有特色的多功能場景體系,實現濱水空間業態融合與區域激活。

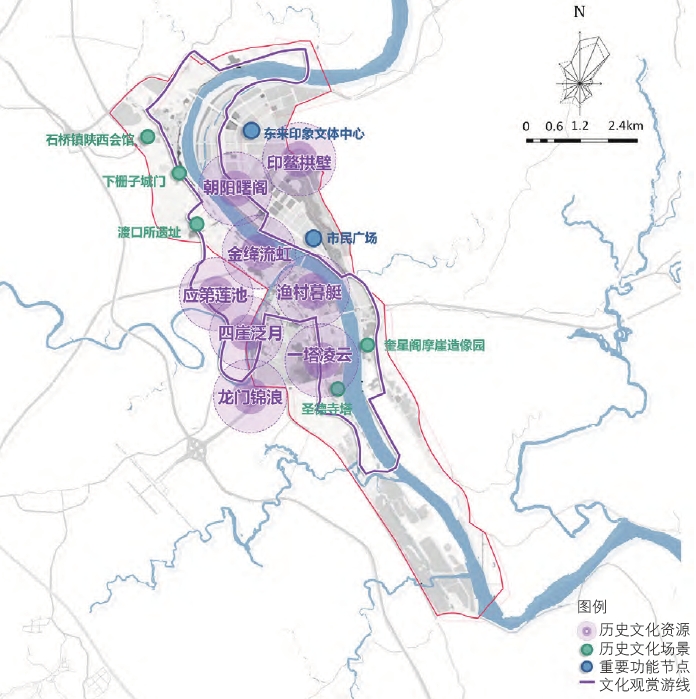

(1)活化文化場景。以江河山丘為本色、林園綠網為脈,依托沿江主干綠道及延伸支線綠道網絡,通過植入交通、景觀和設施,活化歷史文化資源,串聯奎星閣摩崖造像園、渡口所遺址、圣德寺塔等歷史文化建筑。以文化內涵為核,重塑沱江歷史碼頭、“簡州八景”等歷史文化場景,結合歷史文化建筑形成凸顯文化本源和地域特性的集中展示網絡,提升兩岸文化感知度、帶動旅游業發展,形成特色多元的視覺感知體驗(見圖3)。

圖3 沱江兩岸文化游線規劃圖

(2)打造時代場景。通過綠道延伸和貫通,促進慢行系統和公共交通銜接,同時串聯周邊公共空間、商業區、居住區內公共服務設施,形成連續的綠色交通系統和公共服務體系;通過特色節點和游線打造,塑造古今融合、城水相嵌的城市風貌,從而激發空間活力,提升整體環境質量;通過公園街區和特色小鎮建設,營造具有活力和標識的濱水界面,實現全域多維度景觀展示,形成可觀賞、易到達、多元化的生活場景。

3.3 融水興城,增強發展動能

3.3.1 產業融合,建立反哺機制

生態治理與產業開發融合是開展EOD項目的關鍵。以水環境治理與修復為切入點,綜合實施污染源減排、水體治理、飲用水保障、面源污染治理、監測能力建設五大類治理措施,為特色產業發展提供良好的生態環境,以此結合相關產業,帶動片區開發。把沱江兩岸生態環境治理與相關項目開發作為整體,綜合考慮開發載體、政策要求、實施路徑等,以土地溢價增值、土地出讓收入和產業分成反哺生態治理支出,促進資源—資產—資本的生態價值轉化,以反饋回報機制激活區域經濟,實現可持續發展。

3.3.2 投融資機制創新,高效組織運營

創新濱水空間環境治理方法、投融資機制、組織管理方式,解決利益相關者沖突、開發與運營脫節等問題。建立提前謀劃、綜合測算、統籌規劃的一體化平臺,發揮政府與市場作用,多元主體共同參與項目開發。綜合政府債券、政府投資基金、政府與社會資本合作、投資運營公司組建、開發性金融、環保貸等投融資模式,建立可實施、可持續的EOD 投融資機制,提高項目實施主體的資金籌措能力,推動項目落地和提速增效的同時,實現政府、社會和公眾之間的利益共享。

四、結語

在我國大力推進生態文明建設和高質量發展的進程中,城市濱水區域的建設越來越受到人們的重視。明晰未來的建設方向、采用科學的開發方式是實現濱江地區社會經濟繁榮的關鍵。本研究在分析過去城市濱水空間開發中存在的問題的基礎上,針對性地提出了運用生態引領為導向的EOD 模式,并從生態建設、空間開發、產業融合、管理運營等不同層次制定了發展策略。沱江兩岸的有效開發不僅可以推動簡陽市的高質量發展,而且為城市濱水空間開發提供了一種全新的思路。(作者:王甜 周艾蓮)