通過構建“適宜性評價—空間設施優化—平急轉換管理”的全鏈條策略,促進體育館系統、精細地開展避難化改造,使其能兼作氣候適應型避難場所,在極端氣象災害中提供及時、足量、高品質的避難服務。

一、氣候適應視角下的體育館適宜性評價體系

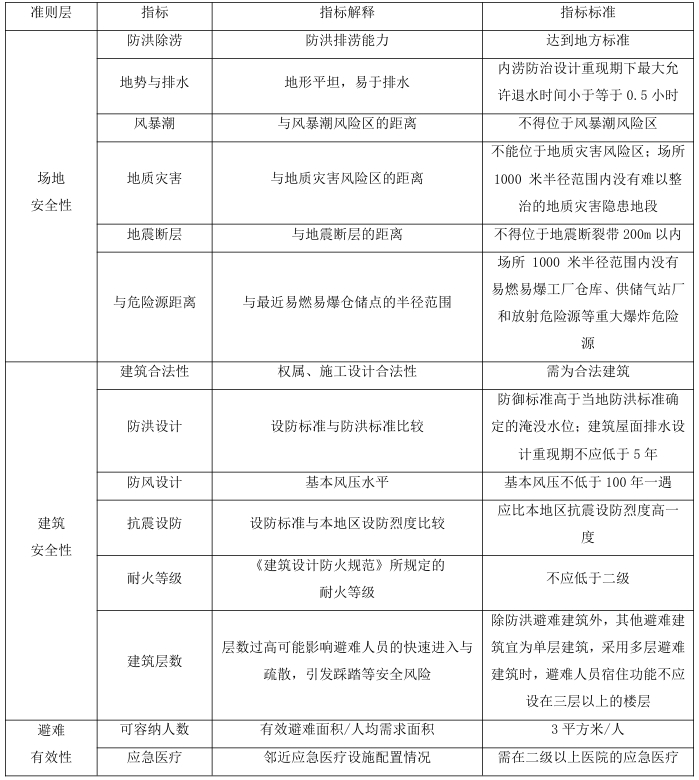

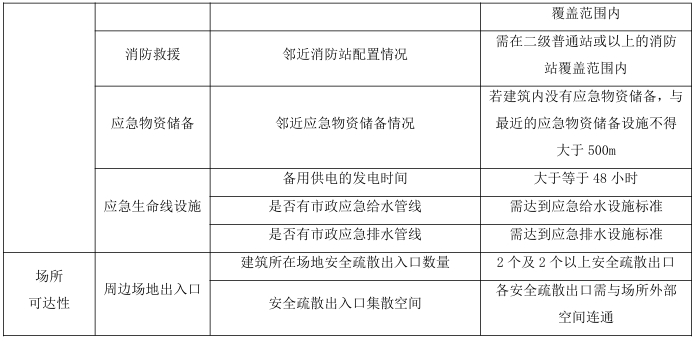

為確保體育館具備作為避難場所的基本條件,需構建選址與建筑適宜性評價指標體系,從安全性、有效性和可達性等方面評估其避難功能。本次評價指標體系在借鑒戴婧、張東云、陳綺燁等學者研究成果的基礎上,結合《城市綜合防災規劃標準》等相關文件,重點考慮體育館通過非結構性工程改造(如內部應急設施與場地設計)的氣象災害避難適應性。評價指標包括一級指標的場地安全性、建筑安全性、避難有效性和場所可達性4類,二級指標18類(表1-1)。

表1-1 體育館兼作避難場所適宜性評價指標體系

二、精細化導向下的空間動線設計要點

2.1 設計注重人性化需求的功能分區

體育館作為氣候適應型避難場所,其功能分區設計應著重考慮內外部空間的聯動效應,充分人性化地滿足不同避難人群的需求,合理利用現有空間設施,并精細化規劃分區內的次分區功能。多數體育館因舉辦賽事需求,外部設有廣場等開敞空間,雖在氣象災害時難以直接用作避難集散地,但可借助其與內部空間的連通性,實現快速引流。因此,在功能分區設計時,應充分考慮內外部空間的聯動性,科學劃分內部功能區域。

對于需置于建筑內部的避難功能,應結合建筑現狀,根據不同避難人群的年齡、性別、健康狀況及特殊需求,精細劃分功能分區,以便于后續管理和提供人性化服務,同時提升平急轉換的靈活性。可充分利用體育館內已有的廣播室、物資儲備室、運動康復門診等設施,轉化為應急指揮室、物資儲備室、醫療救護點等功能區域。根據功能分區的特性和使用需求,細化次分區設計。例如,在避難住宿區內設置長者、孕婦及母嬰、輪椅使用者等專用住宿區,并提升無障礙設計水平,增加女廁比例,設置哺乳間等,以滿足不同避難人群的具體需求。

2.2 規劃兼顧多類主體的行動流線

作為氣候適應型避難場所的體育館,在設計時需綜合考慮外部道路和內部通道兩方面,確保不同類型使用人群、物資和車輛的行動流線順暢。在外部道路設計上,需充分考慮氣象災害時避難人群迅速進入體育館的需求,優先規劃具有遮蔽設施的通道作為主要進出場館路線,并設置清晰的道路指引,確保人員能夠按照既定路線順利到達集散區域。合理規劃救援和物資運輸等應急車輛的行動路線,盡量縮短從主干道到應急停車場的距離,并將停車場設置于地面,以規避氣象災害可能導致的地下空間浸水風險。

在內部通道設計上,應針對避難人員、應急管理人員和志愿者等不同使用群體的需求,設計獨立的行動路線,確保路線靈活且通達。特別是對于避難人員的動線設計,需充分考慮其年齡、健康狀況等因素,確保各類人群都能快速、有序地到達所需區域,避免大規模人群無序交互帶來的混亂。

三、面向極端災害防御的設施設備與物資配置要點

3.1 配置可靈活轉換的應急避難設施設備

采取以靈活利用既有設施、設置可轉換設施為主,適當新增必要設施為輔的策略,兼顧場館平時和急時的使用需求。體育館在賽事期間常用的電子公告板、大屏幕、廣播、通訊設備等,在作為避難場所時,能夠實時播報與轉播災害與救援的最新情況,引導避難人員進行物資領取等生活管理。因此,管理者需定期進行設備維護,并配置備用電源,確保此類設施在災時能夠不間斷地發揮作用。

考慮到體育館內常有大面積空間,為提高空間的靈活應用與保護隱私,建議設置活動帷幕或移動屏風。這些設施在平時可以分隔大空間為訓練場地、臨時舞臺等小空間,減少干擾,提高使用效率;在緊急時刻,則能劃分避難空間,形成不同的功能分區,增強各分區的隱私性。此外,為確保體育館在氣象災害時能穩定提供服務,應適當配置排水泵、排水管、救生衣、救生圈、沙袋等三防物資,防止水浸等不良影響,確保應急避難服務的持續穩定供給。

3.2 配置適應多級災害的基礎保障設施設備

為確保體育館在避難時期各類設施設備的不間斷使用和避難生活的高品質持續,應急供電、供水、供冷、供暖等基礎保障至關重要。因此,需從高標準抗災、冗余性備份、應急高效處置三個維度著手,保障避難場所在常態和非常態氣象災害擾動下均能實現應急服務的連續性。

在高標準抗災方面,需充分考慮氣象災害可能引發的強風雨等影響,對場所的市政供電、供水、通信設施進行高標準設防。在冗余性備份方面,應自備蓄電池組、EPS、UPS電源組合等應急供電設施,以及應急儲水和凈水設施,并配備5G應急便捷式衛星基站等應急通信設施。在應急高效處置方面,應預先在體育館周邊地勢較高處規劃供電、通信、供水等應急車輛的停放場地與接口,以便在緊急情況下迅速響應。通過組合型措施,有效保障避難場所在面對不同等級的氣象災害擾動時的應急服務不中斷。

3.3 建立多元協同的應急生活物資儲備模式

構建場所內部儲備、外部供應商協議儲存的方式,保障及時、足量物資供給的同時提高經濟性與可持續性。參考《救災物資儲備庫建設標準》和深圳市地標《深圳市應急物資儲備標準參考指引》等文件,生活物資為維持生命和健康所必需的一次性消費物資,主要包括食品、飲用水、醫用藥品、垃圾袋等。生活物資具有生產周期短、保質期短、應急需求量大、市場流通性強的特點,建議以避難場所少量儲備、與場所周邊供應商協議儲備協同的形式保障供給,避免物資長期儲藏引發變質、減少不必要損失的同時盤活市場資源,促進形成共建共治格局。

四、提升平急轉換時效的場所管理要點

4.1 制定“評估—轉換—配置”的全流程平急轉換方案

體育館在兼作避難場所時,平時與急時的主管部門、使用目的和使用人群均有所不同。為確保功能間的順暢高效切換,需制定“平急”轉換方案。該方案應主要包括場所啟用評估、空間設施轉換和人員物資配置三部分。

在體育館作為避難場所開放前,應從安全性、避難有效性和可達性等方面進行綜合評估,以判斷體育館在災害發生時是否具備提供應急避難服務的能力并識別場所需緊急引入的應急設施物資類別。在確認場所可用后,應制定詳細的物資轉移方案明確平時堆放物資轉出和急時物資引入的對象、規模、路線、時序和安置辦法等。

4.2 構建“演練—反饋—提升”的長效螺旋優化模式

災害的發生是概率事件,避難場所在長期未啟用的情況下,部分食品藥品類物資易過期,設備也可能因檢修不及時而無法使用。居民群眾往往對應急避難的認知不夠深入,一旦遭遇需避難的巨災,難以迅速定位避難場所并順利展開避難生活。

因此,需在場所內定期開展應急培訓與演練。此舉一方面能定期消耗臨近保質期的物資,檢驗場所的功能布局、設施配置及物資配備是否滿足避難需求。通過不斷完善演練中發現的不足,可構建“演練—反饋—提升”的長效螺旋優化機制。另一方面,能讓居民實地體驗從周邊到避難場所的路線和內部避難生活,有助于他們在臨災時保持冷靜,更迅速地到達避難場所。(作者:陳子寧,杜菲,雷婧,孫哲禹,韓剛團)