可行性研究報告是國際項目融資、合約簽訂、投資決策的重要前置條件。由于國際項目的特殊性,對原始資料收集、數據分析、地質風險評估、投資編制、資源配置等方面的關注度較國內更為突出。以某國際風電項目可行性研究報告編制為例,重點對相關問題及采取的措施進行了分析,采用的屬地化設計方法、創新運維方案具備參考價值高、實用性強,該可研報告已順利通過項目履約各方的檢驗,項目風險可控、技術可行、安全可靠、費用合理可控、社會效益顯著,為國家“一帶一路” 布局和“中國-中東歐合作機制”業務的開拓積累了技術經驗,也為后期承接類似工程奠定了良好基礎。

一、概況

某擬建國際風電項目位于歐洲某國,當地風資源條件優越,風電場海拔在2000m以下,50m高度年平均風速為7.50m/s。風電場擬安裝機組單機容量為4.2MW,輪轂高度100m,年上網電量為28 140萬kWh,年利用小時數3350h。該國電力生產能力較低,需從鄰近國家的電力系統進口,工業體系薄弱,合理開發風能資源高度契合可再生能源發展戰略,建成后將成為當地單機容量以及總裝機規模最大的風電場工程,進一步優化當地的電力結構、帶動更大的社會經濟效益。目前集團公司已收購該項目一定比例的股權,為保證項目的融資計劃順利推進,盡早爭取較有利的上網電價,響應當地“可再生能源行動計劃”,該項目可行性研究報告的批復迫在眉睫。

二、存在問題及風險

國內風電項目可行性研究報告編制的思路和方法較為成熟和標準化。國外項目在可行性研究階段,如何統籌考慮項目屬地化設計的問題,合理辨析項目中存在的各種風險,為后期的項目履約打下堅實的基礎,成為國際項目成功實施的關鍵。

項目想要獲得好的效益,屬地化建設和控制至關重要。該項目在屬地化設計的初期,通過對項目前期收資和已完地勘資料進行分析研究,發現該項目存在原始資料收集、數據分析、地質風險評估、投資編制、資源配置等方面的問題,因國外疫情形勢較為嚴峻,無法開展進一步的資料收集工作,同時受限于所在國經濟條件低迷,勞力和工業化水平低下,項目實施和后期運維管理難度大。其中:

1)收集的測風數據代表性差,數據完整率較低;

2)缺乏滿足可行性研究編制規程的風電場場址范圍內實測地形圖及相關地勘工作;

3)國內費用標準和配套規定不完全適用,投資編制難度大;

4)當地缺乏大型起吊設備,主設備(風機和塔筒)的吊裝存在較大的困難;

5)項目后期運維的范圍較大,管理難度大;

6)風險因素多,項目運行和安全難度大。

三、研究重點

3.1 運用相關性分析方法補充訂正測風數據

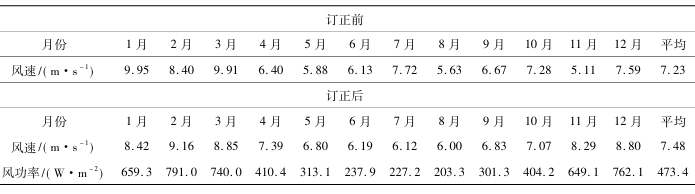

風資源分析是項目是否可行的最為重要依據之一。本項目收集到鄰近測風塔的測風數據較為完整連續,但因測風數據代表性差,數據完整率較低,未能代表長期水平,不利于項目風資源評估。同時因無法收集到當地氣象數據作為參證站進行分析,無法正確評估項目風資源情況。為解決此問題,該項目采用中尺度數據,并采用分扇區相關性分析方法進行數據插補,以期得到一套完整且具有代表性的風資源數據。通過完成不同高度測風數據的相關性分析,利用完整度較高數據插補完整性較低的測風數據,以達到符合規范要求的完整率。數據插補完成后,采用中尺度數據分扇區相關訂正法進行數據訂正,得到一套代表多年平均風速水平的風資源數據。測風數據訂正前后對比見表1。

表1 測風數據訂正前后對比表(測風高度為50m)

通過對數據的補充訂正,測風數據提高至7.48m/s,較訂正前的平均風速7.23m/s提高了0.25m/s,不僅提高了風電場的預估電量,也有利于項目開發者的投資決策。

3.2 創建高質量研究模型

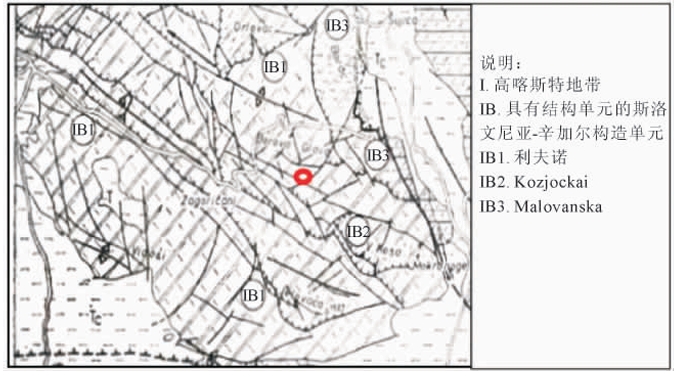

在開展工程可行性研究工作時,風電場區已完成了地質調繪、部分深孔的鉆孔、取樣及室內土工試驗和初步勘察工作。經過與聯合國國際工程聯合會認證的地震災害評估項目(GSHAP) 發布的《全球地震災害分析及地震烈度區劃圖》(1999) 核對,擬建風電場未來50 年超越概率10%的地震動峰值加速度可按0.24 g使用。擬建場址屬于灰巖發育區,存在的不良地質主要是巖溶問題,通過創建地質地震風險評估模型,聯合風機制造廠家,對場地適應性進行評價,優化風電機組載荷。提出風電機組采用天然基礎,以含粘性土碎石及以下地層為基礎持力層;升壓站采用天然基礎,以含粘性土碎石及強風化灰巖為基礎持力層;送出工程采用天然基礎,以含粘性土碎石及強風化灰巖為基礎持力層的推薦意見。針對項目地質風險評估及策略分析創建的高質量研究模型的有效應用,針對性的進行風電機組載荷優化,將工程地質風險降至可控范圍,保證項目安全前提下,有效控制了項目投資水平。區域地質構造圖為模型建立提供了研究基礎,如圖1所示。

圖1 區域地質構造圖

3.3 制定屬地化投資編制方法

因國外項目沒有編制規定、費用標準及配套定額可供參考。同時由于國內外物價水平以及各類相關規定的不同,人工、材料等基礎價格存在較大的差異,如直接套用國內相關基礎價格計算方法,最終費用測算結果將出現較大差異,因此針對本項目投資編制制定了一套屬地化的計算方法。對于人工單價,根據收集的工程所在地中國工人收入情況并參考與定額相適宜的人工預算價格和用工耗量確定中國人工預算單價。通過綜合分析當地人工基本工資、輔助工資、加班工資、個人繳納的規費、個人所得稅、社會稅及其他稅費等費用后確定當地人工預算單價。最終根據人員構成和用工比例等進行分析,合理確定綜合人工單價。對于材料價格,通過充分調研項目所在地周邊城市和周邊國家的材料供應情況、運輸條件、材料市場價格和相關進出口費用規定等,確定材料原價、運輸保險費、運雜費、采購保管費、包裝品回收價格、進出口費用等,合理計算材料預算價格。

受多年戰亂影響,當地經濟落后,人員技術水平較低,施工機械不夠完善,與國內同類項目相比本項目存在施工難度較大、效率較低等特點。針對當地的實際施工工效與國內施工工效的差異性,收集了項目附近正在施工的工程資料,對于本項目的重點建安單價將國內定額與實際施工消耗量進行了分析對比,結合本項目的施工條件和施工組織,綜合對定額中的人工、材料、機械耗量進行調整,大大降低了直接套用國內定額產生的費用差異,計算出的建安單價更加準確,更加貼合項目實際情況,為項目的設計概算編制提供了強有力的數據支撐資料。這套屬地化的投資編制方法,無論是針對本項目貼合實際的投資測算,還是在其他國外風電項目上的應用,均具有較大的現實意義和參考價值。

3.4 建立“設計+廠家+吊裝”工作聯動機制

因工程所在國沒有700t的大型履帶式起重機,主設備( 風機和塔筒) 的吊裝存在較大的困難。通過調研查勘,首次提出在項目可行性研究階段建立“設計+ 廠家+吊裝”的工作聯動機制。通過優化施工組織設計,選用220t 的汽車式起重機作為輔助吊裝設備,對各機位第一節塔筒先行吊裝;主吊設備考慮從鄰近國租賃,經拆卸后由鄰近國當地港口海運至本國港口,到港后采用與風電設備一致的運輸路線,運至吊裝平臺進行組裝,以優化物流費用和交通維護費用;同時對風機廠家提出了全方位、立體化交付和提供技術服務的要求。風機吊裝設備運輸和吊裝方案優化后,不僅實現了項目履約前置化的優勢,加強了相關方的工作效率和協調力度,解決了主設備吊裝的難題,更能在項目實質履約期間加快施工進度,保證項目能夠順利完工、按期發電,獲得收益。

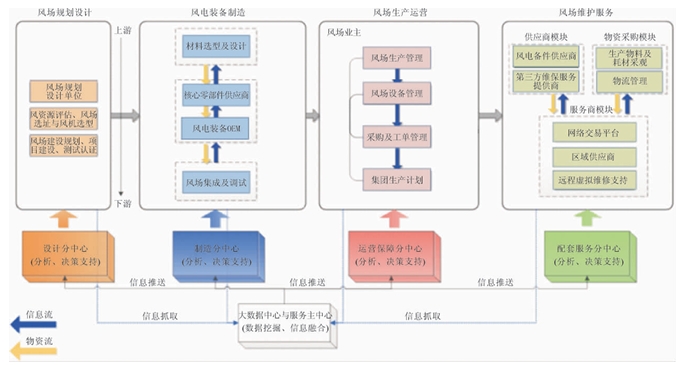

3.5 建立主輔集控中心的模式

目前國內陸上和海上風電場正在加快構建一體化監控系統服務,通過系統構架、數據處理和安全分區等,實現海上風電場升壓站無人值守、陸上風電場升壓站少人值守運行的運營模式。因為國外項目投資方存在投資國別范圍大、項目不集中等特點,導致一體化監控運維系統建設的難度加大。考慮投資方項目聯動開發及其后續項目運維的要求,充分調研當地市場特點、分析現實困難、結合本項目和后續項目開發的客觀條件、依據項目地理位置和項目公司的現實情況,首次提出建立主輔集控中心的模式,即以“優化片區化多項目集中運營”為目標,以風電場自動運營為輔,立遠程控制接入集中控制點,采用“以點控面”一體化監控運營模式,見圖2,實現項目“無人值守/少人值守”的理念,得到了各投資方的高度認可。

圖2 風電場運維流程圖

四、風險分析

根據本工程的財務評價分析,該工程的資本金收益率高于10%,收益水平較高。從正常運行年開始每年利息備付率均大于1,償債能力較好。從風電場開始發電即出現資金盈余,整個運行期內盈余能力較好,財務風險較低。因該項目為跨國股權收購項目,跨國并購因標的及其未來經營在境外,收購、轉讓主體國別及所涉法律法規、制度、環境等迥然不同,實施周期較長,所涉及的風險因素及可能導致的風險類型眾多,一旦認識不當,控制措施不力,即可導致潛在風險向現實損失的轉化。通過采用德爾菲法進行政治風險分析,政治風險來源和現狀依然很嚴峻。同時該項目存在著匯率波動的風險,所在國經營環境惡劣,外籍勞務市場規模小,專業技術人才缺乏,同時新冠肺炎疫情對當地影響范圍較大,需要加強所在國政策、法律法規、制度、環境等調查,并在此基礎上,制定風險管理方案、應急預案、擔保及保險機制方案,并嚴格執行,確保項目健康持續有序的運行,保證項目投資安全。

五、結語

1) 本項目目前已完成項目履約前期調研和籌備工作,進入實施階段。經實踐數據檢驗,項目工程風險可控、技術可行、安全可靠、費用合理可控、社會效益顯著,可行性研究成果得到了業主的高度評價。

2) 經實踐證明,本次可行性研究設計中建立的屬地化設計思路、計算方法、測算模型、創建的高質量地質風險研究模型、建立的“設計+廠家+吊裝”工作聯動機制、建立的主輔集控中心模式、采用的“無人值守/少人值守”理念等,具備參考價值高、實用性強、適用范圍廣、屬地化程度深等優勢,值得推廣使用。

3) 本項目創新運維方案可大幅度節約人力資源和運維成本,為投資人實現某國別甚至某區域的項目聯動、持續開發與管理提供科學的運維方法。

4) 本項目可行性研究報告的編制成果,為國家“一帶一路” 布局和“中國-中東歐合作機制”業務的開拓積累了技術經驗,同時也為后期開展海外新能源工程設計及投資控制奠定了良好基礎。(作者:趙婉婷)