傳統農業(yè)生產模式數字化轉型是指通過應用數字技術與數字生產工具對傳統農業(yè)生產過程進行全方位改造與升級,建立數字農技服務體系,以提高傳統農業(yè)生產效率,促使傳統農業(yè)產業(yè)與現代數字技術融合發(fā)展。對產業(yè)園而言,搭建數字農業(yè)生產模式的具體內涵主要體現在兩方面:一方面是推動數字農業(yè)生產技術的深度應用,其中涵蓋建立先進的信息化管理系統,以優(yōu)化農業(yè)生產決策,提高資源利用效率,減少生產成本。另一方面是構建數字農技服務體系,打破信息孤島,支持小農戶更好地運用數字農業(yè)生產技術,讓各農業(yè)生產主體緊密連接,實現不同生產環(huán)節(jié)的高效協同。從產業(yè)園引導水稻生產模式數字化轉型歷程來看,產業(yè)園在水稻播種方式、培育過程、質量追溯等環(huán)節(jié)層層遞進,結合我國傳統水稻種植、培育過程中的痛點問題,進行根源上的改造,尋找匹配自身農業(yè)生產的最優(yōu)選擇,為生產主體提供數字化生產思維與技術服務,充分運用物聯網、大數據、人工智能等前沿數字技術賦能農業(yè)生產。綜上,基于對傳統水稻生產過程的痛點挖掘,本文從生產工具轉變、生產信息流動、生產主體互聯三個水稻種養(yǎng)層面的數字化轉型進行案例分析,探索產業(yè)園在農業(yè)生產模式數字化中的管理實踐,并以訪談資料形成的聚合構念為基礎,形成轉型的邏輯事實。

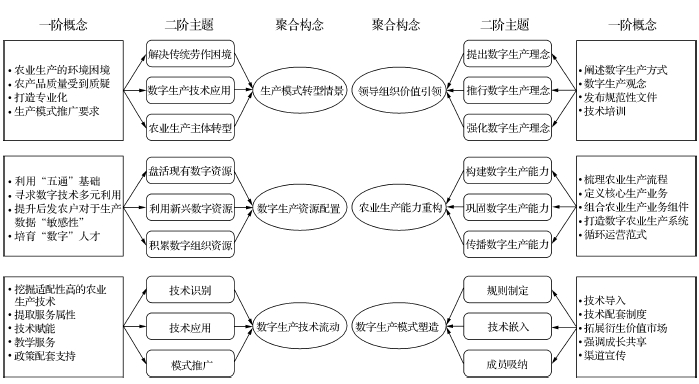

圖1 數據結構

(1)生產工具轉變:人工智能匹配作業(yè)環(huán)境。推動數字化農業(yè)生產方式概念落地應用是生產工具轉型的重要任務(王小林,2022)。通過調研,傳統水稻生產模式所需要的許多大型農用機械設備受到自然地形、農作物特質、土地權益等方面的掣肘,并不廣泛適配于土地耕作,從而無法簡單地通過提高機械化程度來改善勞作效率,導致許多地區(qū)仍然采用人力、畜力、手工工具等為主的手工勞動方式開展生產,此外一般小農戶難以承受農業(yè)生產設備高昂價格的風險而降低農戶對于自身農業(yè)生產方式升級的意愿,同樣導致了傳統農業(yè)生產方式難以轉型。面對現實痛點,產業(yè)園為農戶配備中央+地方政府雙重資金配備,結合園區(qū)內水稻種植區(qū)的地形、地貌、地質情況,購買了各類植保無人機、水稻收割機等設備用于水稻的播種、收割等工作,完成了水稻生產工具以人工智能設備和精量機械為主的結構性轉變,利用人工智能匹配作業(yè)環(huán)境,實現精量播種,播種準確、均勻,省去了傳統種植的育秧、移栽環(huán)節(jié),進一步節(jié)省了時間和人工成本,提高了生產效率。在2020年年初受新冠肺炎疫情侵襲時,園區(qū)內農用精量機械在恢復春耕生產,維護糧食供給穩(wěn)定方面發(fā)揮了重要作用,產業(yè)園在國家農機購置補貼政策和園區(qū)內新型經營主體購買農用機械獎補政策的支持下,及時發(fā)放補貼款,讓高端數字化技術真正意義上廣泛加入了農業(yè)生產環(huán)節(jié),這在事實上形成了產業(yè)園由生產模式轉型情景出發(fā),通過合理配置數字農業(yè)生產的工具設備資源,對農業(yè)生產能力進行數字化重構。

(2)生產信息流動:物聯網大數據松綁生產信息。水稻生產模式更多是以家庭為單位,并貫徹“一家一戶”小農經濟管理方法,更多依靠人自身的經驗和感覺對農業(yè)生產活動做出判斷,對即將到來的異常天氣和稻瘟病等昆蟲病害缺乏科學判斷和科學指導。傳統水稻生產模式在使用化肥農藥時經常不規(guī)范或超標施用,同時運用漫灌的灌溉方法,對于生產資料的投入缺乏把控機制,進而盲目追求產量和經濟效益,隱蔽了農業(yè)本身的生態(tài)屬性,不僅加重了土壤板結,還造成了土壤質量退化,引發(fā)了一系列食品安全問題,還忽略了消費者對于有機綠色食品的青睞與需求。面對現實痛點,產業(yè)園為核心示范區(qū)中10萬畝農田配備了600余套田間各類感知設備,包括溯源視頻監(jiān)控、谷物測產、精準噴藥、蟲情測報等智能設備,結合物聯網、人工智能、5G技術的應用幫助農戶能夠及時了解稻田的墑情、苗情、病蟲害情況,并實現與國家科教云平臺的直聯互通,“掌上產業(yè)園”APP終端打通了農技服務“最后一公里”,為農業(yè)生產提供全過程保駕護航。其中實踐過程為:首先,智能設備將收集觀測到的數據回傳到產業(yè)園物聯網和智慧農業(yè)科技服務中心,系統平臺的構建直接管控智慧農場,通過田間信息采集、視頻監(jiān)控終端協助實現科學決策,進一步幫助農業(yè)精量機械實現精準作業(yè),逐步替代傳統耕種模式。其次,平臺能夠在生產端提供完整的水稻種植解決方案,包括環(huán)境監(jiān)測、視頻及圖像監(jiān)測、水肥管理、植保管理、統計分析、質量安全追溯,讓生產信息不再滯塞在水稻生產端某一個環(huán)節(jié),而是讓全過程生產信息“流動起來”。智慧農業(yè)平臺還能夠提供種植管理模型,包括水稻種植管理標準、水肥使用標準、植保管理標準等,這些標準在使用中可以獲得不斷完善和優(yōu)化,從而進一步提升種植過程的科學性、準確性以及農產品的質量安全。放置于稻田里的物聯網監(jiān)測硬件設備,可以實時監(jiān)測關于土壤酸堿度、氮磷鉀、電導率以及氣溫、光照、風力方向等環(huán)境數據,同時向農戶傳遞病蟲害防治、巡田、排澇等農事活動的生產數據。這在事實上形成了產業(yè)園由生產模式轉型情景出發(fā),通過合理配置數字農業(yè)生產的信息管理設備資源,對農業(yè)生產能力進行數字化重構,并結合水稻生產工具的轉變,實現農業(yè)勞作形式的數字化轉型。

(3)生產主體互聯:農業(yè)生產主體邁向數字生產合作組織。傳統水稻生產模式以家庭組織為基本單位進行生產勞作,各村落散落在鄉(xiāng)野各地,分散細碎化生產的小農戶彼此之間缺乏有效的信息溝通和銜接,對現代數字化農業(yè)生產理念持觀望態(tài)度,也決定了其數字生產農技服務需求面廣且分散,無法有效發(fā)揮規(guī)模經濟效益來“報團取暖”。同時傳統水稻生產模式并不容易自發(fā)地進行模式變革,原因是即使有農戶意識到了生產工具需要逐步更新換代,但受困于缺乏現代信息、機械使用經驗和使用方法,多數農戶仍存在較多的技術使用難題,導致其只能維持使用現有的工具。此外,傳統農機、植保技術服務合作社對于以物聯網、大數據為主的前沿數字農業(yè)生產技術缺乏服務能力。面對現實痛點,園區(qū)依托黨支部領辦農民專業(yè)合作社,在保持農民產權相對獨立的前提下,通過自愿結合,把一家一戶分散經營的農民組織起來,引導農民持土地、資金或技術入股,實現生產標準、農資供應、扶持政策的統一結合,讓有意愿從事數字水稻生產的小農戶接受數字生產農技服務。合作種植模式下具體表現為:一是產業(yè)園協調龍頭企業(yè)與小農戶融合進入數字農業(yè)生產,為降低交易成本企業(yè)通過產業(yè)園向農戶提供金融互助服務與期貨增值服務,提高小農戶參與數字水稻生產意愿。二是發(fā)展合作組織的數字農技技術服務供給能力。

面對數字農業(yè)技術,傳統農機、植保專業(yè)合作社尚缺乏足夠的服務能力和水平對接小農戶的痛點,產業(yè)園依托區(qū)鎮(zhèn)兩級農技推廣部門以及院士工作站引導各類合作組織學習、接受農業(yè)技術培訓和指導方面的服務,推動農業(yè)生產組織數字化轉型,再為其他小農戶提供專業(yè)化數字農技服務。此外,產業(yè)園內部會定期舉行農用無人機操作員培訓班和水稻機械直播技術培訓班,邀請有關專業(yè)技術人員,優(yōu)先為其他市農機大戶、不同合作社組織負責人提供培訓,以求解決農業(yè)生產過程中人員技術方面轉型難的困境。目前,產業(yè)園現有數字化農民專業(yè)合作社150余家,帶動近9800戶農戶,產業(yè)園內70%以上農戶加入合作社聯合經營,服務范圍覆蓋耕、種、管、收全過程,在事實上形成了產業(yè)園由生產模式轉型情景出發(fā),通過自身的服務機制對接小農戶與各類農業(yè)經營主體,形成統一的價值取向。