貫徹落實黨中央、國務院關于做好新時期農業農村工作的系列部署要求,落實鄉村振興、農村土地制度改革、國土綜合整治與生態修復等政策要求,統籌安排土地利用、產業發展、居民點布局、生態保護和歷史文化傳承等多方面活動,將三太村建設成為宜居宜業的和美鄉村。

一、村莊概況

1.1區位條件

陶辛鎮位于蕪湖市的東南部,灣沚區的西南部,青弋江下游西岸。三太村位于陶辛鎮的東部,南靠青弋江,新蕪經濟開發區綠色農產品產業園坐落于此,主要農作物有水稻、油菜,副業有水產、大棚蔬菜等。

1.2村莊現狀

三太村村域面積6.82km2,主要分為保太、定豐兩個片區,共有18個居民點,1275戶,4159人,灣老公路穿境而過,水陸交通非常便捷。

1.3產業現狀

三太村一產部分多以傳統農業種植(水稻和油菜)為主,部分農田稻蝦混養,二產部分以農業機械、農產品加工、建材加工、服飾包裝為主,三產部分有村民自主經營的農家樂和家庭農場。

1.4 配套設施現狀

1.4.1道路交通設施

村莊道路主要依靠灣石路、灣老公路、縣道017對外聯系,村莊居民點之間聯系道路基本已經暢通,部分道路路面寬度較窄、路面情況較差,仍然存在較大的提升空間。

1.4.2公共服務設施

現狀公共設施配套較為齊全,主要包含公共服務中心、幼兒園、衛生室、圖書室、文化活動中心、老年活動室,村莊有2處健身廣場和多處便民超市。

1.4.3基礎服務設施

供水設施:供水水源來自灣沚區自來水廠,水壓較為穩定,生活用水能夠得到基本保障。

雨水設施:沿主要道路設置雨水明溝,自然排放到周邊水體和耕地里。污水設施:村莊改廁基本完成,有1處污水處理設施,村民生活污水排放問題有待完善。

供電設施:農村線改已完成,供電能夠得到基本保障。

通信設施:通信基站、光纖電纜、有限電視等設施均實現全覆蓋。

交通設施:在灣石路和灣老公路交匯處有一處公交換乘點,另沿線布置公交停靠點。

環衛設施:由環衛公司統一收集處理。

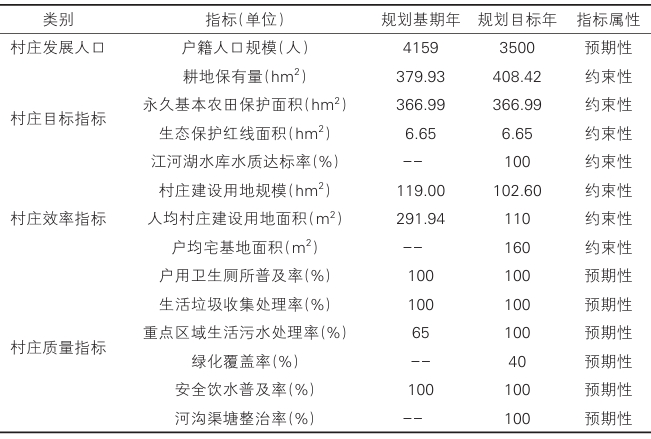

表1 三太村發展目標指標表

二、規劃目標

2.1發展定位

基于三太村村莊自然環境、形態布局、歷史文化、建筑風貌、生產空間、生活空間、民俗節慶等特有因子,梳理三太村風貌結構,明確村莊規劃發展定位。緊扣村莊產業特色,以生態農業和綠色農產品產業園為核心,引入“產業與生態同步,農業與綠色同行”的理念,打造融合互聯網+農業、現代化農業生產及加工、都市人群鄉村生活體驗等多種農業產業發展新格局于一體的特色田園鄉村,打造三太村綠色生態農業產業示范區。

2.2發展思路

規劃致力構建一個“多規合一”實用性村莊規劃,按照建設用地規模不增加、耕地保有量規模不減少、環境風貌不破壞的原則,加強三太村城鄉建設用地增減掛鉤、盤活存量用地、荒廢地復墾利用。同時,設置規劃“留白”區,使規劃既有落實上位規劃“三區三線”的剛性管控,也能為村莊未來經濟社會發展提供彈性空間,尤其是文旅等產業用地。

2.3發展目標

結合三太村原有規劃評估和村莊建設總結分析結果,研究制定三太村發展目標,明確各項約束性指標和預期性指標。

三、村莊規劃

3.1產業發展規劃

結合三太村發展特色,構筑農業產業融合架構,實現農業生產集聚,將三太村的產業規劃為以傳統種植為主,以特色果園和鄉村休閑旅游為輔,并規劃出六個產業片區。

生態農業種植區:以水稻、油菜等農作物的種植為主,加強對現狀形成的種植區的規劃引導,充分利用現狀農田地勢平坦的優點,加強農業技術的普及,擴大種植規模,推進高標準農田建設,實行農業機械化生產。

綠色農產品產業園:以“現代高效、綠色生態、低碳循環”為發展理念,以農業產業結構戰略調整為主線,重點發展綠色糧油產業、優質蔬菜產業、畜禽生態養殖產業、水產健康養殖產業、高效特色農業、觀光休閑農業、農產品精深加工業和農產品物流與貿易,將現代農業逐步向規模化、產業化、園區化、生態化方向發展,向農產品精深加工和生態休閑觀光農業方向拓展,全面提升現代農業水平。

產業綜合服務中心:通過對鄉土、鄉物、鄉俗、鄉園、鄉作等鄉土本色的利用,以鄉野為空間、以鄉物為載體、以鄉園為生活等發展鄉村旅游,在該區域提供各類產業配套設施等。

水產健康養殖產業:結合村莊水塘、河流水系發展青蝦養殖,充分利用村莊豐富的水系資源,增加村民收入和實現村莊產業多元化。

高效農業種植區:結合村莊現有的蔬菜大棚,以發展優質蔬菜瓜果為主體,以生產精細蔬菜、加工型蔬菜為重點,以鮮可達農業為依托,以發展精品蔬菜為突破口,不斷壯大蔬菜區域特色產業,形成區域特色明顯、科技含量高、市場競爭力強、基地生產與產后加工流通相互促進的農業主導產業,擴大示范區蔬菜瓜果產品的市場知名度。

特色藍莓種植:依托現有藍莓種植基地,可以為旅游人群提供服務,讓觀光采摘的游客“觀果景、賞果花、聞果香、品果甜”,最大限度地與自然融合。

3.2配套設施規劃

3.2.1道路交通設施規劃

對外交通道路:對外交通主要依靠省道354和縣道014,路面材質為瀝青路面。

村莊內部道路:綠色農業產業園園區內部道路寬度控制在8.0~12.0m,主要道路路面寬度為4.5~8.0m,次要道路路面寬度為2.5~3.5m,戶戶通路路面寬度為1.5~2.5m。

路面材質:主要道路路面材質使用瀝青、水泥、塊石、混凝土磚等,次要道路、戶戶通路優先選用合適的天然材料,如卵石、石板、廢舊磚、砂石路等,禁用土路。

3.2.2公共服務設施規劃

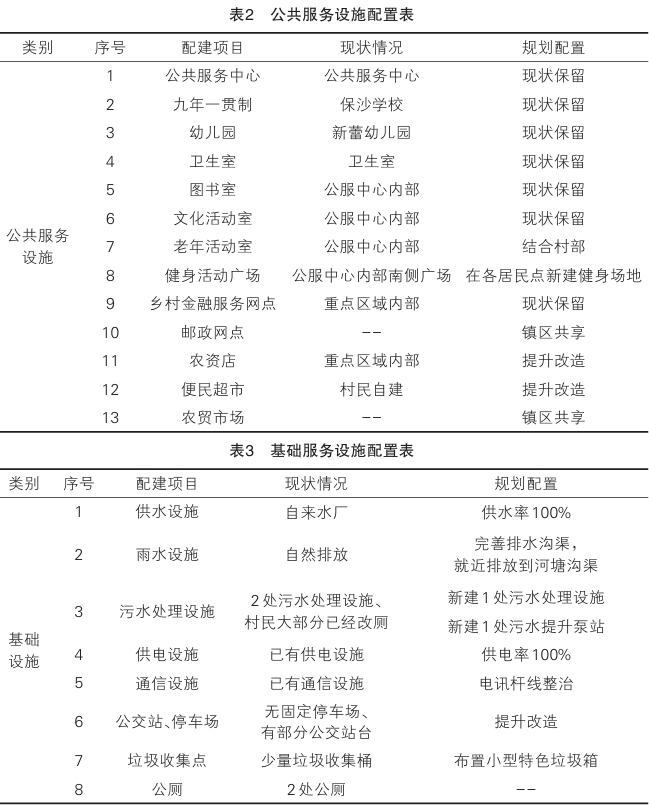

參照《安徽省村莊規劃編制標準》(DB34/T5011-2015),中心村按照實際需求選配13項公共服務設施,自然村選配2項公共服務設施。

3.2.3基礎服務設施規劃

參照《安徽省村莊規劃編制標準》(DB34/T5011-2015),中心村需要配套8項基礎服務設施,自然村需要配套5項基礎服務設施。

3.3生態保護修復規劃

3.3.1生態水域保育區

人口:以生態移民為主,只保留少量的生態維育人口。

生態管控:以生態培育為主,全面生態修復,嚴控建設活動,僅允許應急救援等必要的配套設施以及經評估與生態系統相適應的少量小規模高端文化旅游項目建設。

產業類型:以江河景觀恢復為主。

3.3.2生態水域修復區

人口:保留適量產業服務和居住人口。

生態管控:以農業產業化的生態建設為主,允許少量配套設施建設,建筑高度不應高于12m。

產業類型:一三融合發展,農旅結合,以現代化農業為基礎,創新發展旅游業,拓展農耕體驗、旅游觀光、休閑度假、健康養老、教育文化等多種功能,實現農業產業化,引領旅游消費新方式。

3.4歷史文化保護及特色風貌規劃

三太村鄉村風貌屬于《蕪湖縣縣域鄉村建設規劃》中的西部江南水鄉景觀風貌區和圩區型鄉村。

村落空間布局(宏觀)指引:應延續集中塊狀的聚落布局,農田或水塘成為村莊界面,布局于村落外圍形成環抱狀圍合聚居,以縮短農民的耕作距離。鄉村的密度和規模允許相對更大,維持不規則同心圓向外逐漸發展。

鄉村公共空間(中觀)指引:應維護或建構明確的鄉村中心,通常以村里的大樹或水塘為活動中心,形成向心的公共空間。村莊道路應從村莊中心向外成輻射狀,規整交叉布局,形成自由棋盤式或魚骨式的網絡,利于通風排水。

民居建筑單體(微觀)指引:平面布局應采用集中且相對規整的布局方式,二或三開間,同時兼顧與周邊道路以及農田的空間關系。布局規整的小院落,構建圍墻,界定小街巷。建筑色彩建議采用粉墻黑(或紅)瓦,建筑單體建議采用1~3層,以坡屋頂為主,采用木質或鋁合金門窗,窗洞大小適宜。

3.5安全和防災減災規劃

防洪排澇:規劃清淤整治三太村境內水系,加強水系疏浚和雨水排放能力,對防洪堤壩進行加固,減少洪水災害。

消防安全:規劃在村莊自建義務消防隊,采用給水管網與天然水體相結合,作為消防水源。生產區用地宜選擇在村莊的一側或邊緣,打谷場和易燃、可燃材料堆場宜選擇在村莊的邊緣并靠近水源。

抗震防災:三太村規劃范圍內地震基本強度為7度,設計基本地震加速度值為0.15g,一般建筑物按照0.15g設防。

四、實施保障措施

4.1返鄉青年創業政策,長效激勵人才回流

有見識、有知識、有共識的“新型農民”是鄉村振興建設的“中堅力量”,推動“灣沚好青年”征選計劃,市區鎮給政策、給資金、給技術、給待遇。招募18~40歲的年輕人回鄉,充實農村“兩委”干部,同時為返鄉青年選擇合適的創業項目,“很有才、會發財”的優勢引領本地鄉民共同致富,形成良性發展,激發鄉村造血活力。

4.2完善土地配置政策

要進一步完善土地流轉機制,保障鄉村振興建設與發展所需的相應土地規模,并按一定規模或比例解決配套設施農用地問題。大力推動荒灘、荒坡興建以農業、林業為主導產業的項目以及集約化農田發展高標準農田建設、循環農業示范為目標的土地利用。

4.3盤活集體建設用地

現下綠色生態、休閑觀光、鄉村旅游等新產業、新業態用地需求旺盛,可以在充分尊重農民意愿的前提下,通過土地綜合整治來盤活農村存量建設用地,用于支持鄉村休閑旅游養老等產業和農村三產融合發展。探索農村集體組織以出租、合作等方式盤活利用空閑農房及宅基地,提高村民收入。

4.4培育新產業新業態,整合撬動財政資金

項目建設具有投資大、回收期長、收益不確定、社會效益高等特點,其發展離不開財政資金扶持,要加大財政扶持力度,有限的財政資金作為“藥引子”,吸引金融和社會資本更多投向農業農村。

五、結語

在村莊規劃編制的過程中,要堅持規劃先行,通盤考慮土地利用、產業發展、居民點布局、人居環境整治、生態保護和歷史文化傳承,先規劃后建設。堅持農民主體地位,尊重村民意愿,反映村民訴求。堅持保護和節約優先,實現綠色發展和高質量發展。堅持因地制宜、突出地域特色,防止鄉村建設“千村一面”。堅持有序推進、務實規劃、按需規劃,防止片面追求村莊規劃快速全覆蓋、大拆大建。將城鄉融合發展和規劃實用性相結合,加速實現鄉村振興戰略的目標,建設宜居宜業和美鄉村。(作者:唐玲,章鵬,朱唐兵,孔默佳)