結合鳳陽縣經開區玻璃產業園區項目,研究探討現代產業園區優化設計策略,提出從集約化、人性化、彈性化、文化屬性和綠色園區5個方面進行設計構思,貫徹落實國家創新驅動、綠色低碳發展理念。

一、項目概況

項目位于安徽省滁州市鳳陽縣經開區,周邊省道與主要城市道路較多,交通便利,同時也是鳳陽縣千億硅谷發展基地,利于園區未來發展。園區建設政策傾向性強,上位規劃擁有利好加持,必將塑造成具有鳳陽特色的示范性產業園區。基地位于滁州市鳳陽縣合蚌路與春陽路交叉口西北角,占地約22.298hm2,擬規劃建設成包括多層廠房、鋼結構廠房、高層廠房、研發中心、公共餐廳、宿舍樓及若干輔助設備用房在內的現代化產業園區,總建筑面積約30萬m2。項目鳥瞰圖如圖1所示。

二、設計目標

圖1 項目鳥瞰圖

2.1 以人為本——園區環境

產業園區的人性化設計,是運用“以人為本”的設計理念,從人對空間的生理與心理需求出發,打造富有人性關懷的產業空間、創造良好的工作與生活環境;是以“人”為中心,關注“人與機器”“人與建筑”“人與環境”間的相互關系。這種關系體現在諸多方面,如總體布局尊重周邊環境,因地制宜;服務配套功能完善,資源共享;交通組織人、車適度分流,便捷高效;空間尺度舒適宜人;景觀空間綠色生態等。

2.2 彈性靈活———空間模式

彈性空間設計是一種可持續發展的設計思維方式。它不僅能夠應對不同使用者的個性化需求,還能解決使用者在時間變化上的需求,讓使用者參與到建筑設計中來。對于通用型產業園區,由于建設初期入駐企業尚未確定,生產流線功能需求無法明確,且通常分期建設,這就需要建筑師根據園區產業特點和相關建筑設計規則來尋找一種具有較強適應性的彈性空間組織園區。彈性、靈活化的空間設計貫穿整個設計過程,小至建筑單體平面排布,大至園區總體規劃。

2.3 低碳生態———綠色園區

“雙碳”目標下,產業園區綠色低碳建設與發展的必要性日益凸顯。在整體層面,將綠色低碳發展理念貫穿于產業園區規劃、建設、管理、運營各個領域[2]。在單體層面,尊重生態與自然,重視綠色建筑技術的創新研究,提高建筑節能標準,發展太陽能光伏發電與建筑一體化等綠色能源的利用,推動產業園區綠色低碳循環發展,實現人與建筑、自然的和諧共生。

三、設計策略

3.1集約化

集約化主要體現在園區規劃功能劃分與空間布局方面。根據企業的功能和使用需求,進行合理布局,通過統一管理,共享配套的方式,達到資源整合、通達高效、優化共享的效果。經多輪推敲,本項目規劃形成“兩軸、一心、兩組團”的空間布局。即縱橫兩條物流景觀主軸+生活配套中心+兩個廠房組團的布局模式。

園區主要由生產區、生活配套區和研發區三大功能區塊組成。由于基地東側緊鄰城市綠廊,沿合蚌路有城市綠化帶,具有較好的景觀展示面,故將研發區置于地塊東側,生活配套區置于地塊南側,結合人流交通進行布置;并在地塊東南角設置高層廠房1棟,作為園區標的建筑,提升園區整體形象。園區北部為生產區,通過設置南北走向28m寬的物流景觀廣場,銜接南北兩個園區出入口,并形成東、西兩個廠房組團。東西橫向物流景觀軸又將兩個廠房組團橫向串聯起來,通至園區東側出入口。縱、橫兩條物流景觀軸線在地塊內呈網絡狀延伸,將景觀與建筑空間有機結合。

3.2 人性化

人性化主要體現在建筑空間及景觀塑造,便捷高效的交通組織等方面。本項目在規劃設計中,以“兩軸、一心、兩組團”與環狀路網構成空間骨架,不同組團的內部建筑形態形成不同特質的空間結構表達。研發區和高層廠房沿城市干道布置,具有形象展示功能,是企業對外的主要形象。生活配套區由公共餐廳和宿舍樓組成,結合沿合蚌路南側出入口布置,空置場地以廣場及景觀綠化填補,形成花園式的配套生活環境。生產區分為東、西兩個廠房組團,東組團為單層鋼結構廠房,西組團為多層框架結構廠房,組群內部建筑模塊化布局,兩個組群之間又共同圍合形成生產區內的主要景觀空間。整個園區通過組團式的建筑布局,合理分區,將建筑造型與園區空間有機結合,形成豐富的空間環境。

園區內主要是兩軸、多節點的景觀架構。“兩軸”為縱、橫兩條物流景觀主軸,引入物流主軸的概念,串聯起各個廠房組團,高效物流化。多節點為每個組團的公共開放綠化空間、廣場空間以及園區入口景觀廣場空間。在貫穿整個園區的兩條縱、橫景觀主軸上,有節奏地布置多個景觀活動節點,并利用廠區空間向組團內部擴散,使得原本相對獨立的空間相互滲透,增加了景觀空間的層次感,讓單調乏味的廠區環境充滿活力。

交通布置上,生產區主要考慮貨物流線,以工藝流程為基礎,充分考慮各種原材料、半成品、制成品、輔料等貨物的運送流線,確保貨物運輸的短捷順暢。讓每一個組團都有良好的可達性和物流配給流線,以及均好的機動車位布置。生活配套區和研發區則主要考慮人員流線,人員通過東側和南側的人流出入口或停車場的門禁系統等進入廠區,然后分流到各個車間。人行、車行相對分離。在充分考慮車行交通的基礎上,著重于步行交通體系的建立。步行交通體系一方面和主要交通結合布置,形成安全便捷的使用可能;另一方面和景觀節點體系綜合設計,形成“微交通”概念,創造出人性化的空間感受。

3.3 彈性化

彈性化主要體現在規劃功能彈性化與建筑空間彈性化兩方面。也就是總體規劃能夠滿足不同生產流線的需求,單棟建筑適合不同企業組合入駐。

本項目設計中,生產區分為東、西兩個廠房組團。東組團為單層鋼結構廠房,為定制化廠房,適用于包含有大型生產、加工、貨運需求的企業,或是有特定生產需求和生產線定制化的企業。西組團為多層框架結構廠房,為通用型廠房,適用于研發類企業及創業中小公司,或者是包含有生產功能和制造或加工需求的中小型企業,可以通過不同面積段的組合設置,擴大招商、租賃對象,為后期運營發展提供良好的條件基礎。

建筑平面設計強調滿足功能及靈活性的布置原則,滿足不同生產功能的需求。單體設計上每個單元都考慮預留獨立的貨梯洞口和衛生間布置,適當考慮獨立門廳。樓電梯和衛生間的布局盡量緊湊,給生產空間留出較為完整的區域。同時平面布置與組團內部景觀節點相結合設計,將園區景觀引入建筑,提升建筑內部空間品質。

3.4 文化屬性

文化屬性主要體現在園區設計融入地域文化方面。從傳統文化、傳統建筑或當地工業發展進程中提取文化符號、尋找建筑語言,運用到建筑中進行表達。

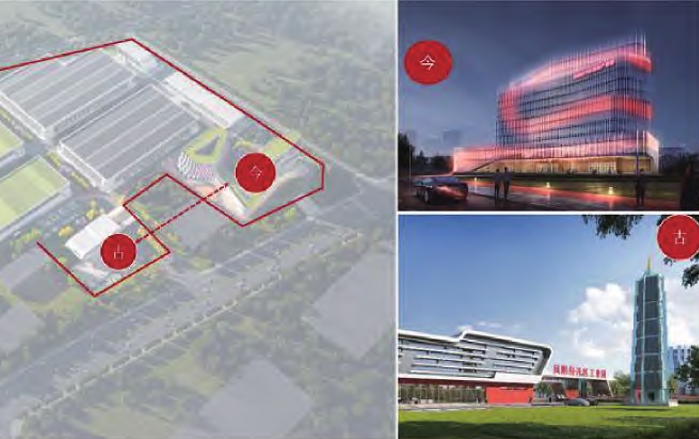

本次方案設計中,通過規劃布局與建筑造型設計融入當地文化元素,使園區建設更富有文化認同感。在地塊南側臨城市主干道不規則區域考慮設置“古今對話”。園區出入口處設置光伏景觀塔,造型借鑒鳳陽龍興寺古塔,因該寺為明代開國皇帝朱元璋的發祥之地,預示著鳳陽經開區玻璃產業園區亦是鳳陽硅產業蓬勃發展的發祥之地,此為“古”。地塊東南角高層廠房和宿舍樓建筑的立面造型汲取了鳳陽非物質文化遺產鳳陽花鼓文化內涵,建筑立面桿件采用鼓根的形式,通過桿件的疏密變化、高低起伏以及夜晚的燈光設計,宛如一條輕盈的紅綢帶,彰顯著鳳陽玻璃產業園區歡迎各類企業入駐,共謀發展,此為“今”。通過“古今對話”,完成了空間塑造的歷史人文表達,讓使用者感受到人文關懷,有助于打造成為有歸屬感的特色園區。如圖2所示。

圖2“古今對話”完成的空間塑造

3.5 綠色園區

在本次產業園區的設計中,合理運用綠色設計理念,圍繞建筑本體、能源利用和環境因素3方面打造現代綠色產業園區。

建筑本體方面,嚴格控制體形系數以減少建筑物的運行能耗;玻璃幕墻和外窗采用Low-E中空節能玻璃,建筑外飾面采用淺色系真石漆涂料為主,以減少太陽輻射吸收系數;將外墻及屋面等的傳熱系數設計達到綠建一星標準。能源利用方面,鳳陽光照資源充足,加之當地光伏產業集群的優勢,產業園建筑群屋面大范圍采用太陽能光伏發電,清潔環保;園區考慮雨水回收利用系統,通過屋面、場地采集雨水,處理后用于灌溉、清潔,也可作為備用的過渡季節空調冷卻塔補水水源,可實現園區內的水循環利用,最大限度地節約水資源。環境因素方面,盡可能多地種植綠色植被,通過地面綠化、屋頂綠化、局部墻面垂直綠化等措施促進自然調節,形成園區內的微氣候環境。

四、結語

本文結合鳳陽縣經開區玻璃產業園區項目,研究探討現代產業園區優化設計策略,提出從集約化、人性化、彈性化、文化屬性和綠色園區5個方面進行規劃設計。最終,鳳陽縣經開區玻璃產業園區將以綠色低碳、開放共享的面貌與城市有機共存,輻射周邊產業集群,帶動現代化產業園區高品質的發展。(作者:陳揚)