本文基于開發區優勢特征評價指標體系,測度開發區與縣區經濟耦合度變化。結果表明:第一,開發區優勢特征可劃分為規格、結構、經濟、人口四類,武漢城市圈內具有經濟優勢開發區的數量最少,有悖于開發區傳統發展定位,而四類優勢特征開發區均與縣區經濟達到高度耦合水平;第二,具有優勢特征的開發區多沿“開發區優勢軸線”分布,優勢軸線處縣區的耦合度波動變化明顯,高耦合度縣區集聚,但同時易出現耦合度降低和退級現象;第三,開發區與縣區經濟耦合度空間相關性逐漸降低,其中HH型先增后減,LH型長期存在且有增加趨勢,縣區間的協作關系減弱。

一、開發區優勢特征分析

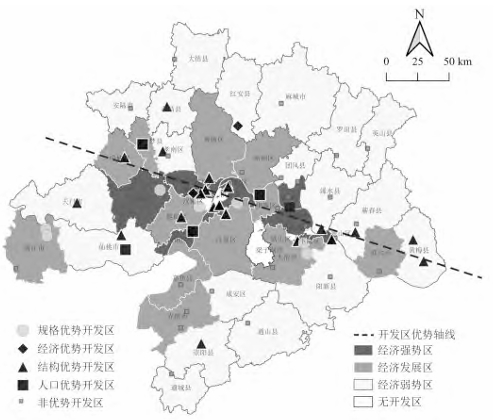

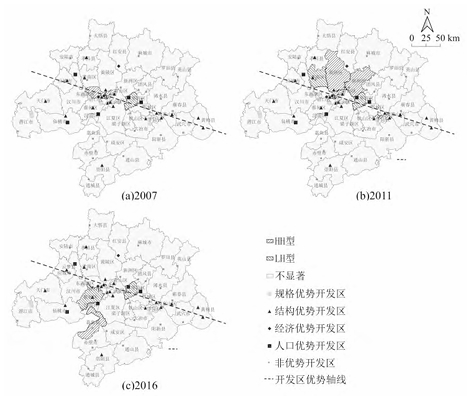

各優勢特征開發區空間分布如圖1所示,具有優勢特征的開發區多沿自西北向東南延伸的“開發區優勢軸線”分布,而武漢城市圈東北及西南部的開發區多為不具有明顯優勢特征的開發區。其中,“開發區優勢軸線”中心地段是指武漢城市圈中心區域以及黃石港區、下陸區、西塞山區和大冶市交匯區域,具有較明顯的優勢特征開發區集聚現象,部分優勢特征開發區零星分布在更加外圍的周邊縣區,如潛江、天門和仙桃,這三地均為省直轄的縣級行政單位,也更易得到政策和資源支持,為開發區優勢特征形成創造了條件。此外,沿“開發區優勢軸線”分布的縣區,也多表現為經濟水平的強勢區和發展區,與優勢特征開發區集聚分布一致。相較于其他區域,具備良好發展基底的縣域更易于開發區形成優勢特征。

圖1 武漢城市圈開發區優勢特征與縣區經濟水平分布圖

二、開發區優勢特征與縣區經濟水平耦合關系

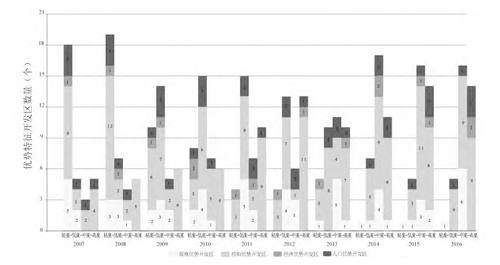

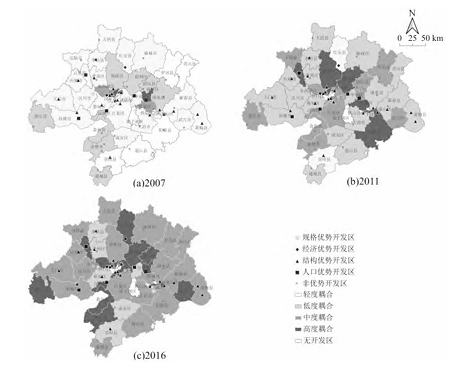

2007—2016年,武漢城市圈開發區優勢與縣區經濟水平耦合度水平如圖2和圖3所示。研究期限內,處于輕低度耦合水平且具備優勢特征的開發區逐步減少,后期多與縣域經濟水平達到中高度耦合水平,僅6家優勢特征開發區仍處于輕低度耦合,其中具備規格、結構、經濟、人口優勢特征的開發區均可與縣域經濟達到中高耦合水平;在耦合度空間動態變化方面,武漢城市圈初期以輕低度耦合水平的縣區分布為主,僅黃州區和鄂城區處于中高耦合度水平。中期階段,武漢城市圈內大致呈輕低耦合度縣區環繞中高耦合度縣區,僅潛江市一處“飛地”遠離中高度耦合區域,除潛江市、安陸市、云夢縣外,其余中高耦合度縣區均為連片區域。至后期階段,武漢城市圈內以中高度耦合縣區分布為主,其擴張趨勢依然滿足連片擴張特征,僅平昌縣、孝南區、蔡甸區、華容區、咸安區、崇陽縣6個縣區仍處于低度耦合水平。

綜合分析發現,2007年處于縣區經濟發展階段,區內資源分配不均衡,發展差距大,具備優勢特征的開發區仍扮演著發展極點的角色,未能與縣區經濟發展實現相互促進。2011年開發區優勢與縣區經濟水平處于磨合增長期,開發區開始對縣域產生“涓滴”效應,逐步與縣域經濟水平產生協同,大部分中高度耦合縣區呈連線擴張趨勢,少部分中高耦合縣區呈飛地式分布,而這與周邊縣區的驅動作用以及縣區自身的發展基底直接相關。

2016年縣區經濟水平整體提升,開發區在區域內不再呈現“極點式”發展,具備優勢特征的開發區與縣域經濟發展趨于協同,開發區對區域經濟發展的帶動作用趨緩,縣域經濟水平的發展也趨于穩定,這時開發區與縣區經濟水平處于磨合成熟期,中高耦合縣區已大致覆蓋整個城市圈,僅少部分縣區仍有耦合度增長空間。

圖2 2007—2016年不同類型優勢特征開發區與縣域經濟的耦合水平及其數量變化

圖3 武漢城市圈開發區優勢與縣區經濟水平耦合度分布圖

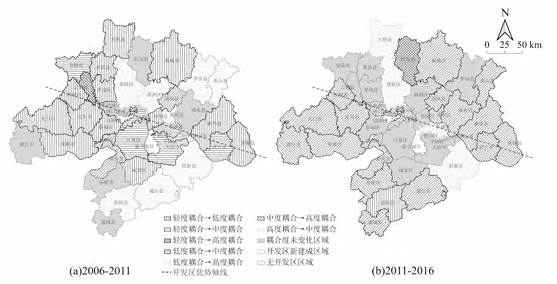

如圖4所示,2007—2011年間,武漢城市圈內縣區耦合度整體出現爬升,輕度耦合、低度耦合和中度耦合均出現不同程度增長,僅外圍縣區紅安縣、潛江市、赤壁市、通城縣和浠水縣仍停留在輕低度耦合水平,其中分布在開發區優勢特征線區域的縣區表現不一,除東西湖區、硚口區、江岸區 、青山區仍保持高度耦合水平無明顯變化外,黃州區出現由高度耦合降低到中度耦合的現象。由此可見,武漢城市圈整體開始呈現低耦合度水平縣區與開發區相互作用逐步加強 ,部分外圍縣區與開發區相互作用不明顯,而沿開發區特征軸線分布的縣區,出現耦合度降低甚至耦合等級降級的現象;究其原因,部分開發區與縣區相互作用達到一定程度后,開發區出現再發展困難、停滯和倒退現象。

2011—2016年間,城市圈內外圍縣區耦合度爬升明顯,中心區域除東西湖區、青山區、洪山區由中度耦合升級為高度耦合外,其余縣區一定程度上呈現耦合程度降低甚至降級現象。其中,沿優勢特征軸線分布的縣區表現更為明顯,降級縣區分別為黃陂區、鄂城區、陽新縣,降級縣區個數增多,耦合等級不變的縣區中,低度耦合水平不變的縣區為6個,中高度耦合水平不變的縣區為7個。由此可知,隨著時間推移,原先較低水平的外圍縣區與開發區的相互作用程度逐步加深,大多增長為中高耦合度水平,而早期增長為中高耦合度水平的縣區難以繼續增長甚至出現倒退現象,雖然中高耦合水平縣區中以優勢特征開發區為主,但增長優化困難的現象也更為明顯。

圖4 武漢城市圈開發區與縣區經濟水平耦合度動態變化圖

三、耦合度空間相關性與作用關系

武漢城市圈2007年、2011年和2016年縣區耦合度的Mo? ran's I 分別為 0.711、0.579 和-0.015,Z 值分別為 7.987、5.886和0.087,表明隨著時間推移,開發區與縣區經濟水平耦合程度在空間分布上逐步呈現由強正相關性減弱到不具備明顯相關性的程度,這里進一步通過局部自相關分析厘清其局部聚集特征及時空變化。

如圖5所示,2007年僅沿優勢特征軸線分布的中心區域以及華容區呈現出集聚性,大部分縣區仍為非顯著型,其中東西湖區 、江岸區、硚口區和青山區為HH型,華容區為LH型;2011年,HH型有所擴大,其中中心區域由東西湖區替換為黃陂區、新洲區兩個縣區,在優勢特征軸線南部新增了下陸區、西塞山區,而LH型新增了孝南區,在此變化中,雖然有部分縣區呈現出集聚正相關性,但大部分區域仍無明顯變化,且LH型的增加也印證了當下開發區發展緩慢、轉型困難以及跨區域間協同發展聯系少等問題;2016年,由Moran's I指數可知,縣區與開發區之間的耦合度在空間上已不具備明顯相關性,其局部自相關結果表明,僅嘉魚縣呈HH型,其周邊縣區均為不明顯型,LH型中除華容區外,蔡甸區替代了孝南區,縣區之間協同發展趨勢進一步減弱,縣區內的開發區各自為政,“內卷化”嚴重,缺少相互之間的協同合作,其中以華容區的表現最為明顯。

圖5 武漢城市圈開發區與縣區經濟水平耦合度聚集圖

四、結論與討論

本文從開發區規格、結構、經濟和人口四個維度,定量評價開發區優勢特征,一定程度上豐富了開發區優勢特征的內容體系。在此基礎上,以武漢城市圈的62個開發區及其對應的44個縣域單元為研究對象,分別構建開發區優勢特征與縣區經濟水平評價指標體系,探討兩者之間的耦合關系和時空變化特征,揭示兩者作用機理,主要結論如下:

第一,武漢城市圈內具有優勢特征的開發區主要以結構優勢為主,其在空間結構、產業結構方面表現良好,而具有經濟優勢的開發區數量最少,有悖于傳統意義上對開發區經濟功能的定位。不同優勢特征的開發區均與縣區經濟水平達到高度耦合水平,開發區發展應拋棄傳統追逐資金投入和過度資源分配的粗放手段,倡導將經濟效應作為開發區發展依據,以符合區域發展方向和優化經濟質量為思路建設管理開發區;空間上,具備優勢特征的開發區多分布在開發區優勢軸線兩側,且該區域縣區耦合水平和集聚水平在研究期限內波動明顯,但具有不同優勢特征的開發區沒有表現出特定的集聚規律。

第二,2007—2016年開發區與縣區經濟水平耦合度穩步提高,但當耦合度水平達到一定范圍時,基于區域發展基底、開發區條件等情況,會出現不同程度的增長緩慢甚至倒退現象。2016 年,武漢城市圈大部分縣區與開發區經濟水平達到中高度耦合水平,且以具備優勢特征的開發區為主,耦合質量也逐步升高,但部分縣區所呈現出的耦合度降低現象也證實了開發區與縣區協同發展屢遭瓶頸的問題,開發區如何轉型突破發展瓶頸,維持高水準協同發展已成為決策的重中之重。

第三,區域之間的協同合作是影響開發區與當地區域良性互動的重要因素。從全局自相關分析以及局部自相關結果可以看出,武漢城市圈內縣區耦合度水平相關性逐步減弱,部分縣區長期為LH型,各縣區間內卷化嚴重,相互帶動作用不明顯,最終呈現耦合度水平隨機分布的現象。因此,在進行開發區優化管理時除了考慮開發區與縣區內經濟水平的優化提升,也應綜合考慮縣區間的協同合作。(作者:楊鵬超,陶榮,何宗澤)