該文嘗試從“平急兩用”的內涵和“急時”定位、設計理念和要求、適用設施和資源綜合利用等三個方面,對“平急兩用”公共基礎設施與應急避難場所進行較為系統的對比分析,希望對“平急兩用”相關標準制定及標準化發展有所啟示。

一、“平急兩用”的內涵和“急時”定位

按照《關于積極穩步推進超大特大城市“平急兩用”公共基礎設施建設的指導意見》,“平急兩用”公共基礎設施包括旅游居住設施、醫療應急服務點、城郊大倉基地及市政、旅游配套基礎設施;“平時”用作旅游、康養、休閑等,“急時”可轉換為隔離場所,滿足應急隔離、臨時安置、物資保障等需求。2023年10 月住建部辦公廳印發的《“平急兩用”公共基礎設施專項規劃編制技術指南(試行)》延續了《指導意見》的基本要求,雖然提到“各城市可因地制宜構建符合自身需求和能力的設施體系”,但“急時”需求分析中的提法是“可根據國家、省、市應對公共衛生等突發事件的總體防控策略,根據對疫情強度、波及廣度、嚴重程度預測以及防控實際需求開展綜合研究”。可見,推進“平急兩用”公共基礎設施建設受新冠疫情直接影響,“急時”通常是指突發公共衛生事件(廣東省指引)、新發重大疫情和突發公共事件(成都市指南);《長沙市“平急兩用”公共基礎設施建設設計指南(試行)》的提法是以“平疫兩用”(應對突發公共衛生事件)為主,兼顧“平災兩用”(突發自然災害或突發公共事件)、“平假兩用”(假期)。《關于積極穩步推進超大特大城市“平急兩用”公共基礎設施建設的指導意見》的表述是“滿足有效應對突發大規模疫情的需要,兼顧應對其他重大突發事件”。

按照GB/T44012—2024《應急避難場所術語》,應急避難場所是指新建、改造和指定的用于應急避難人員安置的具有一定生活服務保障功能的安全場所,包括防疫防空與防災融合共建共用的方艙醫院和人防掩蔽場所、人防疏散基地等。對于“平急兩用”,《關于加強應急避難場所建設的指導意見》的提法是“平急(疫/戰)結合”。按照GB/T44012—2024標準,應急避難場所可適用的突發事件類型或需要應急避難的其他事件類型(避難種類)范圍更廣,包括地震災害、地質災害、洪澇災害、臺風與暴雨災害、低溫冷凍與雪災、海嘯災害、森林草原火災、生產安全事故、生態環保事件、公共衛生事件、空襲事件等,這與國家建立大安全大應急框架的要求相適應。但從《應急避難場所專項規劃編制指南》對城鄉應急避難場所發展布局表述(綜合災害事故風險、應急避難人口、應急避難資源調查等分析結果,科學選址布局應急避難場所)來看,雖然也要考慮“防災防疫防空多功能用途兼用”,但“平災結合”仍然是應急避難場所建設的基本考慮。《平急功能復合的韌性城市規劃與土地政策指引》則有“平疫”“平災”“平賽”“平假”“平戰”的提法,比《關于積極穩步推進超大特大城市“平急兩用”公共基礎設施建設的指導意見》和《關于加強應急避難場所建設的指導意見》中“平急”的內涵都更為廣泛。

由上來看,“平急兩用”公共基礎設施和應急避難場所相關政策文件和標準對“急時”的定位存在較大差異。前者突出“平疫兩用”(應對突發公共衛生事件),有些省市的指南(導則)直接未考慮其他突發事件(按照《中華人民共和國突發事件應對法》,突發事件指自然災害、事故災難、公共衛生事件和社會安全事件等);后者“急時”(避難種類)的范圍更廣,包括但并不專門針對公共衛生事件,“平災結合”仍然是基本考慮。

二、設計理念和要求

2.1“平急兩用”公共基礎設施

從各省市發布的“平急兩用”公共基礎設施建設指南(導則)來看,基本架構大致是“1+3”,即1個通用技術要求加3個專項(旅游居住建筑、醫療應急服務點、城郊大倉基地)設計要求,尤以成都市的導則最具代表性。從單部指南(導則)的內容來看,具體章節布置可能有所不同,但涉及的專業內容(包括選址與布局、建筑、結構、給排水、通風與空調、電氣、智能化等)基本一致,與“平時”設計也無明顯不同(除醫療應急服務點會有醫用氣體專項外),只是在具體要求上要兼顧考慮“平時”和“急時”需求。“平急轉換”是重點內容,除了“急時”隔離設計、接口及場所預留設計外,還要考慮“平轉急”“急轉平”雙向轉換的要求,編制平急轉換設計專篇。

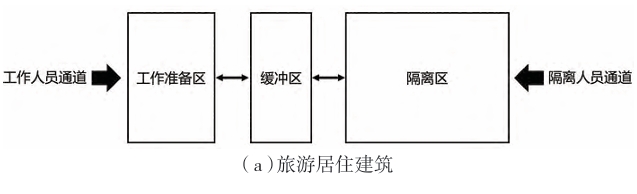

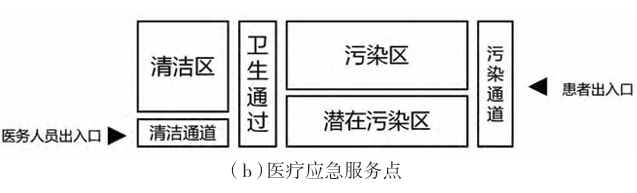

“三區兩通道”或“三區三通道”是“平急兩用”公共基礎設施建設的代表性要求,但對于不同類別的公共基礎設施來說,具體含義有所不同。對于旅游居住建筑來說,“三區兩通道”是指隔離區、工作準備區、緩沖區(衛生通過區)和隔離人員通道、工作人員通道;對于醫療應急服務點來說,“三區兩通道”是指污染區、潛在污染區、清潔區和清潔通道、污染通道;“三區三通道”是對于城郊大倉基地而言,指外區、內區、緩沖區和外來人員通道、本地人員通道、貨物通道。這與具體設施的功能定位不同有關,旅游居住建筑“急時”作為疫情隔離觀察設施,而“平急兩用”醫療應急服務點“急時”作為定點應急救治場所,通常依托三級醫院的醫療資源,且位于醫院內相對獨立的區域,城郊大倉基地“急時”則作為應急物資和生活物資中轉調運站、接駁點或分撥場地。“三區兩通道”示意如圖1所示。

圖1 “三區兩通道”示意圖

“平急兩用”公共基礎設施建設一個重要的設計要求就是上述“三區”自成一區,以此為基礎進行平面布局、流線組織和相關專業設計,空調設施、低壓配電系統應分區獨立設置,生活給水有防止回流污染、污水處理有“急時”采用強化消毒處理工藝等要求,其目的就是保證各分區之間相對獨立、避免(潛在)污染傳播。

2.2 應急避難場所

GB/T44013—2024《應急避難場所分級及分類》規定了應急避難場所分級及分類的內容和要求,并對各級各類避難場所的基本技術指標做了具體規定。GB/T44013—2024標準將應急避難場所劃分為省級、市級、縣級、鄉鎮(街道)級和村(社區)級等五級;按避難時長、避難種類、人均有效避難面積、服務半徑、可容納避難人數、應急設施設備和物資配置等技術指標及功能屬性,分為緊急避難場所、短期避難場所、長期避難場所;按建筑與場地空間類別,分為室內型(含室內室外兼具型)避難場所和室外型避難場所;按照總體功能定位,分為綜合性(統籌多種災害、事故,或兼顧防疫防控等其他相關領域應急避難資源融合共建)避難場所和單一性(針對單一避難種類)避難場所。YJ/T26—2024《應急避難場所設施設備及物資配置》規定了應急避難場所設施設備及物資配置的總體要求、功能設置與配置要求、分級分類配置要求,附錄(資料性)提供了緊急、短期、長期應急避難場所設施設備配置參考清單。

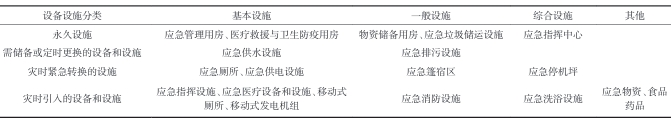

GB/T35624—2017《城鎮應急避難場所通用技術要求》規定了城鎮應急避難場所的分級、選址與布局、設施和應急轉換等內容。因為實施時間較GB/T44012—2024、GB/T44013—2024等標準要早,有些概念和指標要求已經與新的系列標準不相適應,但仍然可以從其內容看到應急避難場所設計的基本理念和要求。對于擬作為應急避難場所的新建、改建項目,GB/T35624標準要求在平時功能設計的基礎上增加應急避難場所的專項設計,且應根據應急避難場所類型、分級和容納避難人數等確定應急避難場所的設施與設備,數量不足的應在避難場所啟用前實施應急轉換并設置到位。按照應急避難場所的具體要求,應急轉換的設備設施可分為永久設施、需儲備或定時更換的設備和設施、災時緊急轉換的設施和災時引入的設備和設施。應急轉換的設備設施與應急避難場所設置設施(按照GB/T35624— 2017 規定,與YJ/T26—2024有差異)的對比如表1所示。

表1 應急轉換設備設施(按照GB/T 35624—2017規定)

按照GB/T35624—2017 的規定,應急避難場所選址應避開地質災害和氣象、水文地質條件惡劣區域,與重大危險源之間應保持安全距離,遠離重要經濟目標,場地應盡量平坦、交通便利,用作應急避難場所的建筑必須符合抗震、抗風及防洪要求;應急避難場所按功能分為人員避難區域、綜合保障區域和出入口交通集散區域,不同區域合理布局,并有場內道路連接;如果規模較大可劃分為若干個避難單元,避難單元之間設置連通口。應急避難場所外圍四周應設置防火安全帶,通行道路數量、寬度、轉彎半徑等應滿足人員行動及消防車、救災物資運輸車輛通行的要求,出入口、疏散通道等應滿足實際需要。

雖然場所分類和具體要求有所不同,但比如GB21734— 2008《地震應急避難場所場址及配套設施》、建標180—2017《城市社區應急避難場所建設標準》等應急避難場所標準的基本理念是一致的。

三、適用設施和資源綜合利用

經過多年投資建設,我國在基礎設施等領域形成了一大批存量資產。隨著城市發展進入存量時代,有效盤活存量資產具有重要意義。《國務院辦公廳關于進一步盤活存量資產擴大有效投資的意見》提出盤活存量資產的重點領域就包括存量規模較大、當前收益較好或增長潛力較大的基礎設施項目資產,如交通、旅游、產業園區、倉儲物流、保障性住房等,也包括長期閑置但具有較大開發利用價值的項目資產,如老舊廠房、文化體育場館以及國有企業開辦的酒店、餐飲、療養院等非主業資產。

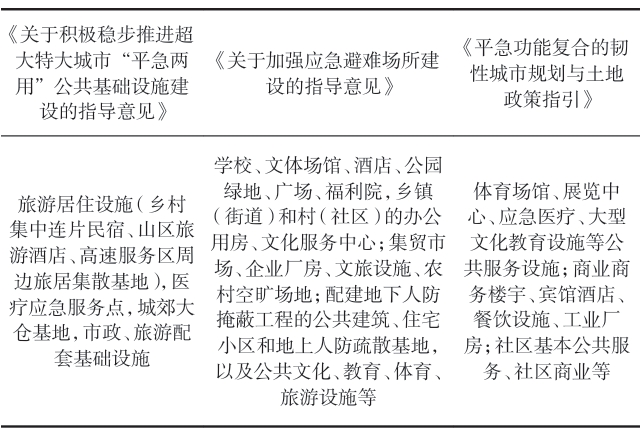

從國家推進“平急兩用”公共基礎設施和應急避難場所建設的政策文件來看,存量資產盤活和資源綜合利用都是非常重要的原則,但具體提法及適用的設施或場所有所不同。2023年7 月14日國務院常務會議指出,在超大特大城市積極穩步推進“平急兩用”公共基礎設施建設實施中要注重統籌新建增量與盤活存量,積極盤活城市低效和閑置資源,依法依規、因地制宜、按需新建相關設施;7月24日中央政治局會議再次提到“平急兩用”公共基礎設施建設時,也特別強調“盤活改造各類閑置房產”。《關于積極穩步推進超大特大城市“平急兩用”公共基礎設施建設的指導意見》的提法是“統籌規劃,集約發展”,具體來說,就是“綜合考慮在城市山區改造住宅等閑置資源及新建相關設施的實際條件,存量優先,積極盤活城市低效和閑置資源”。“平急兩用”公共基礎設施的重點類別非常明確,即旅游居住設施、醫療應急服務點、城郊大型倉儲基地以及市政、旅游配套基礎設施。

《關于加強應急避難場所建設的指導意見》的提法是“堅持統籌資源、平急(疫/戰)結合,綜合利用”,特別提到,“改造應急避難場所要充分利用學校、文體場館、酒店、公園綠地、廣場、福利院,以及鄉鎮(街道)和村(社區)的辦公用房、文化服務中心等公共設施和場地空間合理調整”,“針對城鄉土地資源和應急避難場所相對緊缺情況,可通過政府組織評估、指定等方式,臨時利用集貿市場、企業廠房、文旅設施、農村空曠場地等設置應急避難場所”;“選擇配建地下人防掩蔽工程的公共建筑、住宅小區和地上人防疏散基地,以及公共文化、教育、體育、旅游設施等,進行平急(疫/戰)兩用改造”。

《平急功能復合的韌性城市規劃與土地政策指引》也有相關表述。在“充分發揮城市各類設施應急保障作用”部分提到,“以安全等級高、空間容量大、交通便捷的體育場館、展覽中心、應急醫療、大型文化教育設施等公共服務設施為重點,明確‘平時’和‘急時’規劃設計要求”,“鼓勵商業商務樓宇、賓館酒店、餐飲設施、工業廠房等在規劃建設過程中融入平急功能復合及可轉換設計理念”;在“提升社區應急響應能力”部分則提到,“……強化社區基本公共服務、社區商業等的應急保障和快速轉換能力,以黨群服務中心、社區嵌入式服務設施等建設改造為契機,適當提升綜合防災標準”。

表2 不同政策文件資源綜合利用重點設施對比

不同政策文件資源綜合利用重點設施對比見表2。由表可見,不論是《關于積極穩步推進超大特大城市“平急兩用”公共基礎設施建設的指導意見》所提的旅游居住設施、城郊大倉基地,還是《關于加強應急避難場所建設的指導意見》所提的文體場館、酒店、廠房、文旅設施,亦或是《平急功能復合的韌性城市規劃與土地政策指引》提到的體育場館、展覽中心、賓館酒店、餐飲設施、工業廠房,都可以屬于《國務院辦公廳關于進一步盤活存量資產擴大有效投資的意見》中存量資產盤活的重點領域,只是因為前述“急時”定位不同,適合的設施類別有所差異。相對而言,應急避難場所的概念更貼合城市建成區的實際環境和條件。

四、結語及啟示

我國應急避難場所建設起步較早,隨著《關于加強應急避難場所建設的指導意見》《應急避難場所專項規劃編制指南》等政策文件陸續出臺,GB/T44012—2024、GB/T44013—2024、GB/ T44014—2024、YJT26—2024 等標準相繼發布,加上多省市之前多已發布施行應急避難場所相關管理辦法,以及已經實施的建標180—2017、GB21734—2008、GB/T35624—2017 等標準,應急避難場所相關政策和標準體系不斷豐富和健全,分級分類應急避難場所的體系路徑基本明確。相較而言,國家積極穩步推進超大特大城市“平急兩用”公共基礎設施建設的層面非常高、力度也很大,但目前除了《關于積極穩步推進超大特大城市“平急兩用”公共基礎設施建設的指導意見》和《“平急兩用”公共基礎設施專項規劃編制技術指南(試行)》等文件以及長沙、浙江、成都、廣東、沈陽等少數省市編制發布了建設技術指南(導則)外,建設規模、標準、資金、用地、道路等相關配套政策或技術指南尚在制定過程中。通過對比分析,兩者在“平急兩用”的內涵和“急時”定位、設計理念和要求、適用設施和資源綜合利用等方面有具體差異,但也有共性特點。筆者以為,兩者應該在大安全大應急框架下,加強統籌協調,尤其在標準制定和標準化發展方面,在保持特色定位的同時,應盡量納入統一的標準體系,使用通用的規則和語言,以便于標準之間的銜接和配合使用。(作者:張超)