近年來,隨著企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)的積極參與,油莎豆的種植逐漸復(fù)蘇并呈現(xiàn)出規(guī)模化的發(fā)展趨勢(shì)。目前,新疆已有多個(gè)地區(qū)成功引種并實(shí)現(xiàn)了油莎豆規(guī)模化種植,然而,盡管新疆油莎豆產(chǎn)業(yè)已經(jīng)取得了一定發(fā)展成果,但在良種選育、栽培技術(shù)研究及開發(fā)利用方面仍處于初級(jí)階段,產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的問題也亟待解決。

一、起源分布及種植情況

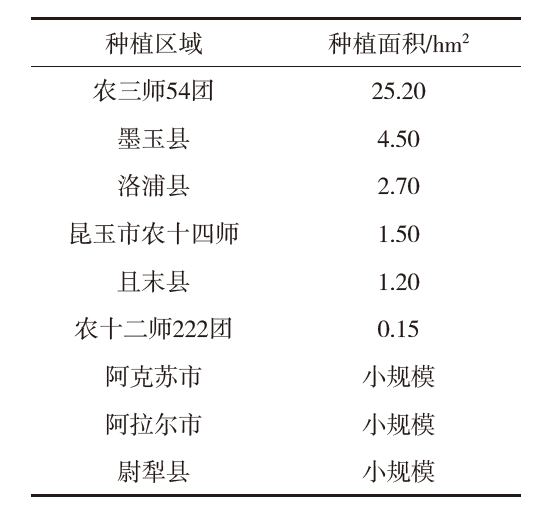

新疆地區(qū)油莎豆的種植歷史與規(guī)模化發(fā)展緊密相連。早在20世紀(jì)70年代末,中國(guó)科學(xué)院新疆生態(tài)與地理研究所便引入了油莎豆,并在伊犁地區(qū)進(jìn)行了試驗(yàn)栽培。然而,之后很長(zhǎng)一段時(shí)間,油莎豆的種植并未得到廣泛推廣。直到21世紀(jì)初,隨著企業(yè)自發(fā)引種栽培和新疆各科研機(jī)構(gòu)的深入?yún)⑴c,油莎豆種植開始逐漸復(fù)蘇。2009年,新疆吉木薩爾縣首次大規(guī)模種植油莎豆,面積達(dá)0.75hm2,每畝產(chǎn)量高達(dá)1000kg,這一成果標(biāo)志著油莎豆在新疆的引種成功。近年來,隨著對(duì)油莎豆油、糧、飼、藥及生態(tài)價(jià)值的深入研究,其種植面積逐年擴(kuò)大。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),新疆共有11個(gè)地州和地級(jí)市種植過或正在種植油莎豆,均引種試種成功。2023年,新疆共有包括喀什地區(qū)、和田地區(qū)、昌吉州、阿克蘇地區(qū)和巴音郭楞蒙古自治區(qū)州等在內(nèi)的5個(gè)地州種植了油莎豆,種植規(guī)模共計(jì)約35.25hm2。其中,莎車縣境內(nèi)的農(nóng)三師54團(tuán)種植規(guī)模較大,春播和夏季復(fù)播合計(jì)25.20hm2,占全疆種植面積的71.5%(見表1)。

表1 2023 年新疆油莎豆種植情況

新疆大多數(shù)地區(qū)的光熱條件與油莎豆原產(chǎn)地北非尼羅河流域相似,且土壤為適宜油莎豆的沙性土壤[12],這為油莎豆在新疆的種植提供了得天獨(dú)厚的自然條件。新疆油莎豆的種植歷史與規(guī)模化發(fā)展相輔相成,其在自然條件與科研力量的共同推動(dòng)下,正逐步成為新疆地區(qū)的重要農(nóng)作物之一。

二、研究現(xiàn)狀

為在新疆地區(qū)促進(jìn)油莎豆的優(yōu)質(zhì)高效發(fā)展,眾多學(xué)者對(duì)油莎豆進(jìn)行了深入研究。研究主要聚焦于不同地域來源的油莎豆在新疆的產(chǎn)量及品質(zhì)特性,通過系統(tǒng)性的試驗(yàn)與評(píng)估,篩選出了一批適宜在新疆干旱氣候區(qū)種植的油莎豆優(yōu)良品種[13]。在引種栽培過程中,學(xué)者們不斷對(duì)油莎豆的栽培技術(shù)進(jìn)行細(xì)致的探索與優(yōu)化。研究表明:栽培條件的多重因素,如種植模式、種植密度以及播種與收獲時(shí)機(jī)的選擇,均對(duì)油莎豆的產(chǎn)量、農(nóng)藝性狀以及生理特性產(chǎn)生顯著影響。此外,田間管理措施如灌溉量的調(diào)控、施肥策略的優(yōu)化、覆膜技術(shù)的應(yīng)用以及化學(xué)調(diào)控手段的實(shí)施等,也對(duì)油莎豆的生長(zhǎng)發(fā)育及產(chǎn)量形成起著至關(guān)重要的作用。

張玉林等研究發(fā)現(xiàn),種植模式及刈割時(shí)間的選擇對(duì)油莎豆的養(yǎng)分分配機(jī)制及營(yíng)養(yǎng)品質(zhì)具有顯著影響。具體而言,連/輪作模式和刈割時(shí)間的交互效應(yīng),對(duì)塊莖的全氮、全鉀、粗蛋白以及可溶性糖的含量表現(xiàn)出明顯的調(diào)控作用。其中,輪作模式對(duì)塊莖全氮和全鉀含量的提升效果尤為突出,呈現(xiàn)出顯著增加趨勢(shì)。此外,連/輪作模式通過改變土壤中的鹽基離子組成,影響土壤的pH值,進(jìn)而對(duì)塊莖的養(yǎng)分含量產(chǎn)生影響。王潤(rùn)潤(rùn)研究發(fā)現(xiàn),隨種植密度的增加,油莎豆莖蘗數(shù)、生物量、千粒重逐漸降低,實(shí)際產(chǎn)量和粗脂肪含量也呈降低趨勢(shì)。其中,15.60×104株/hm2為最適宜的種植密度。馬盼博指出,不同收獲期對(duì)油莎豆產(chǎn)量、品質(zhì)及種子活力存在顯著影響,且引自不同地區(qū)的品種間存在差異。楊敏等[17]在覆膜滴灌條件下,以河南圓粒為材料,研究了氮磷鉀肥的配施對(duì)油莎豆產(chǎn)量及品質(zhì)的影響。結(jié)果表明:N67.5kg/hm2,P2O594.5kg/hm2,K2O78.75kg/hm2的肥料配施條件有助于實(shí)現(xiàn)油莎豆的高產(chǎn)。鄭旭[18]發(fā)現(xiàn),施氮肥可以顯著增加油莎豆的生物量、產(chǎn)量、粗脂肪及單穴粒數(shù)。丁雅等[19]針對(duì)南疆盆地油莎豆的種植條件,深入研究了滴灌覆膜技術(shù)的效果和最適宜的灌溉制度。結(jié)果表明:在采用覆膜技術(shù)的條件下,油莎豆在成熟期的形態(tài)特征、品質(zhì)表現(xiàn)以及產(chǎn)量均顯著優(yōu)于未覆膜的處理。特別是在灌溉定額設(shè)定為4133.85m3/hm2時(shí),不僅顯著提升了油莎豆的品質(zhì)和產(chǎn)量,同時(shí)也有效提高了水分的利用效率。

新疆作為我國(guó)鹽堿土分布廣泛的區(qū)域,其土壤鹽堿化問題對(duì)農(nóng)作物的生長(zhǎng)發(fā)育構(gòu)成了嚴(yán)重的制約。為在新疆鹽堿地區(qū)推廣種植油莎豆,學(xué)者們深入探討了油莎豆種子、幼苗及植株對(duì)鹽堿脅迫的適應(yīng)能力及特性。結(jié)果表明:在低鹽脅迫條件下,油莎豆種子的萌發(fā)過程受到一定的促進(jìn)效應(yīng)。然而,隨著鹽濃度的增加,中、高濃度的鹽脅迫則對(duì)油莎豆種子的萌發(fā)表現(xiàn)出明顯的抑制作用。此外,在輕度鹽堿脅迫下,油莎豆幼苗能夠維持良好的生長(zhǎng)狀態(tài)。但隨著脅迫強(qiáng)度的增強(qiáng)和持續(xù)時(shí)間的延長(zhǎng),其生長(zhǎng)明顯受到抑制。在自然鹽堿脅迫下,當(dāng)土壤混合鹽濃度低于4.16g/kg時(shí),油莎豆在整個(gè)生育期均能表現(xiàn)出良好的生長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。然而,一旦鹽濃度超過5.55g/kg,導(dǎo)致油莎豆出苗和分蘗期的延后,最終使其產(chǎn)量下降,生長(zhǎng)發(fā)育將受到顯著影響。油莎豆用途廣泛,可用于榨油、釀酒、制作飲料及其他食品。因此,學(xué)者們除了對(duì)油莎豆的油料制備工藝和提取方法進(jìn)行深入研究外,還積極探索了油莎豆飲料的研制技術(shù)[25]及油莎豆粉對(duì)面團(tuán)和馕等食品品質(zhì)特性的影響。

綜上所述,目前新疆地區(qū)對(duì)油莎豆的研究已涉及引種及適宜品種篩選、栽培管理技術(shù)、產(chǎn)品加工等多個(gè)方面,為油莎豆后續(xù)的深入研究奠定了堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ),有助于實(shí)現(xiàn)油莎豆在新疆地區(qū)的豐產(chǎn)、優(yōu)產(chǎn),從而推動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。

三、油莎豆在新疆的發(fā)展?jié)摿Ψ治?/strong>

油莎豆作為一種多功能且經(jīng)濟(jì)效益顯著的作物,在保障國(guó)家糧食安全、提供飼料資源以及維護(hù)生態(tài)環(huán)境方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。新疆,降雨量稀少、蒸發(fā)強(qiáng)烈,是我國(guó)典型干旱至半干旱農(nóng)業(yè)生態(tài)區(qū)。這樣的環(huán)境賦予了新疆充足光熱資源、顯著晝夜溫差,在一定程度上有益于部分農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量和品質(zhì)的提升。鑒于油莎豆喜溫、耐貧瘠、適應(yīng)性強(qiáng)等生物學(xué)特性,其對(duì)土壤條件要求并不苛刻,尤其適宜在排水良好、疏松的土壤或砂壤土中生長(zhǎng)。因此,新疆自然條件與油莎豆生長(zhǎng)需求高度契合,使得油莎豆在新疆的種植與發(fā)展?jié)摿薮蟆M瑫r(shí),新疆作為我國(guó)重要農(nóng)業(yè)產(chǎn)區(qū),其農(nóng)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略布局和政策環(huán)境為油莎豆產(chǎn)業(yè)在新疆的蓬勃發(fā)展提供了有力政策支持和良好發(fā)展機(jī)遇。這不僅有助于推動(dòng)油莎豆產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,還將為新疆農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和可持續(xù)發(fā)展注入新的活力。(作者:桑巴葉 陳啟民 古麗米娜·吐爾孫江)