低空經(jīng)濟(jì)是空間經(jīng)濟(jì)學(xué)的新領(lǐng)域,也是城市交通—土地利用整合研究的新方向,有望重塑城市經(jīng)濟(jì)地理,構(gòu)建新的區(qū)域發(fā)展格局,但需要理性和耐心,并在不斷的實踐與創(chuàng)新中,探索出具有中國特色的低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展新模式。

低空經(jīng)濟(jì)是城市和區(qū)域發(fā)展的新課題。我們必須立足本地,著眼城市和區(qū)域,把握低空經(jīng)濟(jì)時空發(fā)展規(guī)律,從天、地、人多維視角超前研究低空活動對人類社會經(jīng)濟(jì)時空規(guī)律的影響和動態(tài)。

一、 低空經(jīng)濟(jì)是空間經(jīng)濟(jì)學(xué)的新領(lǐng)域

從新空間經(jīng)濟(jì)學(xué)出發(fā)認(rèn)識和把握低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律。在低空經(jīng)濟(jì)時代,人的旅行成本相對重要性的提高使得集聚經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)發(fā)生了深刻變化。從空間經(jīng)濟(jì)學(xué)角度看,低空經(jīng)濟(jì)到底是“集聚力”還是“分散力”?應(yīng)該說,目前尚無定論。因此,我們有必要建立納入低空交通的新空間經(jīng)濟(jì)核心—邊緣模型,探尋旅行成本、地方品質(zhì)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間的內(nèi)在邏輯機(jī)理。一般而言,旅行(運輸)成本越低,越有利于經(jīng)濟(jì)集聚,隨著旅行(運輸)成本進(jìn)一步降低,將在一定范圍內(nèi)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動分散化,形成集中下的分散(concentrated dispersion),類似于從單中心到城市群。不過,空間經(jīng)濟(jì)學(xué)往往將房價、擁堵以及污染等集聚經(jīng)濟(jì)的負(fù)外部性作為分散力,而低空經(jīng)濟(jì)有望改寫集聚與分散的內(nèi)在機(jī)制,變消極被動分散為積極主動分散。

另外,以往的空間經(jīng)濟(jì)學(xué)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和建模方法,都是以物質(zhì)產(chǎn)品生產(chǎn)、貿(mào)易、消費為基礎(chǔ)的,聚焦于經(jīng)濟(jì)活動的空間集中的有形因素,不能很好地解釋低空經(jīng)濟(jì)時代的空間問題。新空間經(jīng)濟(jì)學(xué)強(qiáng)調(diào)人才(Talent) 的區(qū)位決定生產(chǎn)的區(qū)位、人才的區(qū)位決定創(chuàng)新的區(qū)位、空間品質(zhì)區(qū)位決定人才的區(qū)位。這里的人才一般指企業(yè)家、公司高管、研發(fā)人員、學(xué)者以及創(chuàng)意階層等,廣義地說就是經(jīng)濟(jì)學(xué)上的高技術(shù)勞動力,他們恰恰是推動低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的先行者和主力軍。伴隨著低空交通的發(fā)展,城市之間、城鄉(xiāng)之間居民職住地域模式發(fā)生改變,不斷增長的低空經(jīng)濟(jì)活動使得居民職住組合地域范圍由以往囿于單個城市或單個鄉(xiāng)村內(nèi)部轉(zhuǎn)向跨城鎮(zhèn)、跨城鄉(xiāng),周邊地區(qū)圍繞中心核形成職住分離、通勤聯(lián)系、便利生活的城鄉(xiāng)共生圈,未來人們的生活小區(qū)或許不再集中于密集的城鎮(zhèn),而是散落在自然和生態(tài)環(huán)境更為友好的郊區(qū)和鄉(xiāng)村。從更大的尺度上看,順應(yīng)互補(bǔ)、融合、韌性、多中心網(wǎng)絡(luò)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢,低空經(jīng)濟(jì)有利于發(fā)揮城市群輻射帶動作用,強(qiáng)化城市群內(nèi)部的社會經(jīng)濟(jì)網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián),促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展。

二、 低空經(jīng)濟(jì)是城市交通—土地利用整合研究的新方向

發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)需要突破“談天不論地、談地不論天”的窠臼,天、地、人需要綜合統(tǒng)籌。這里的“天”指低空,“地”指土地利用,“人”指居民、人口與產(chǎn)業(yè)活動。城市是土地利用(活動/空間) /交通(流/路徑) 復(fù)雜耦合的協(xié)同演化系統(tǒng),就土地利用論土地利用、就交通論交通、就生態(tài)論生態(tài)的分專業(yè)、分系統(tǒng)、局部化的研究方法,只能是“頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳”,只有站在城市系統(tǒng)協(xié)同演化的整體高度上,才能全面認(rèn)識和有效解決城市發(fā)展中的“城市病”。城市土地利用是交通出行需求產(chǎn)生的根源,也是城市交通系統(tǒng)空間布局的基礎(chǔ)。同時,交通系統(tǒng)對土地利用和城市發(fā)展具有引導(dǎo)作用,通過改變可達(dá)性重塑城市人口與經(jīng)濟(jì)活動的空間分布和職能分區(qū),促進(jìn)新的土地開發(fā),并再次開始土地利用與交通系統(tǒng)相互影響的循環(huán)。

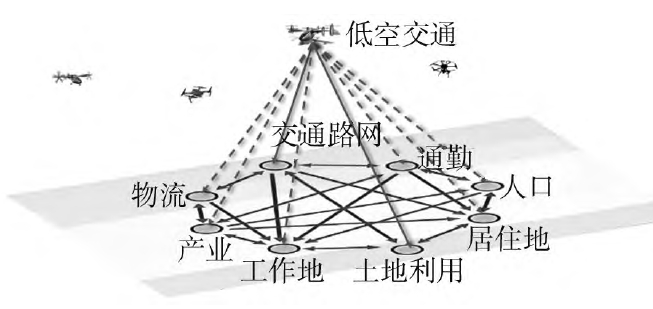

自Lowry模型首次探索土地利用與城市交通的互饋過程以來,隨著空間經(jīng)濟(jì)學(xué)、GIS技術(shù)等理論和方法的形成發(fā)展,城市交通與土地利用一體化模型不斷完善,并用于城市空間政策規(guī)劃和政策制定研究。德國的Wegener通過梳理和總結(jié)世界各國研發(fā)城市系統(tǒng)模型,提出了城市系統(tǒng)的完整分析框架,包括時間尺度上不同的八個子系統(tǒng),以及交通與土地利用這兩個慢變量支配和影響其余的快變量。從城市管理和規(guī)劃角度看,我們需要深化對Wegener 城市八個子系統(tǒng)分析框架的認(rèn)識,探索構(gòu)建納入低空經(jīng)濟(jì)的交通與土地利用集成模型,探討低空經(jīng)濟(jì)對城市職住分離、產(chǎn)業(yè)布局、土地利用的綜合影響,探究低空經(jīng)濟(jì)交通模式與地面交通模式的互補(bǔ)性和融合性,實現(xiàn)職住合理分離、綠智高效通勤(見圖1)。(作者:薛領(lǐng) 孫欣彤 潘蘇)

圖1 納入UAM 的城市系統(tǒng)分析框架