一、前言

當前,基建行業靠既往的“債務驅動”發展模式已顯疲態。在樓市降溫、土地財政逐漸萎縮的現實情況下,這一模式顯得越來越難以為繼。

在嚴控新增政府隱性債務、防范系統性金融風險的時代背景下,政府和社會資本合作新機制(PPP新機制)應運而生。

2024年5月21日,國家發展改革委辦公廳關于印發《政府和社會資本合作項目特許經營協議(編制)范本(2024年試行版)》的通知發布,標志著PPP新機制主要規則和配套文件全部落地,目前正處于全面推進階段。

自2023年11月“115號文”發布以來,國家發改委已多次對新機制核心理念和精神進行了宣貫和解讀,對可能“踩紅線”的行為進行了提醒和警示,在此不再贅述。

特許經營方案(以下簡稱《方案》)在新機制下的重要性空前,其論證結果決定了項目能不能、適不適合采用特許經營模式實施。本文將對《方案》的框架、重點、難點進行介紹和分析。

二、特許經營方案框架和主要內容

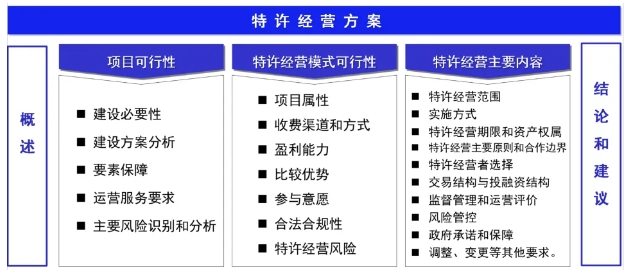

《方案》主要由五部分組成,分別是:概述、項目可行性分析、特許經營模式可行性論證、特許經營主要內容、結論和建議。

圖一:《特許經營方案》框架圖

(來源:徐成彬 中國國際工程咨詢有限公司)

(一)概述

概述部分,系對項目整體情況簡要地說明。包括項目概況、實施機構情況、特許經營主要內容、政府承諾和保障等方面。該部分比較常規,不作展開。

(二)項目可行性分析

本部分主要論述項目本身建設(含改擴建)的必要性和可行性,主要包括五個方面:

1.建設必要性:與重大戰略、發展規劃、產業規劃等方面的符合性,論證項目建設的必要性和適當性;

2.建設方案分析:選址選線、建設規模、約束條件、配套情況、工期節點、產出情況等方面的分析;

3.要素保障條件:用地用海條件、土地利用現狀、底線紅線約束情況、資源環境承載力、能耗、碳排放、污染物排放等條件的分析;

4.運營服務要求:明確需要落實的外部條件、運營服務內容、標準和質量規范、安全保障等方面內容;

5.主要風險識別和分析:識別和分析項目在投資、建設、運營、移交階段在政策、經濟、社會、環境、工程、資金等方面的風險。

(三)特許經營模式可行性論證

1.項目屬性分析

判斷項目類型是否能采取特許經營模式實施,即項目是否具有一定公益性且存在經營性收入。商業項目、產業項目、純公益性項目不得采用特許經營模式實施。對于《支持民營企業參與特許經營新建(含改擴建)項目清單》類項目,應明確民營企業持股要求或參與方式。

2.項目收費渠道和方式

收費方面,需明確項目收費渠道和方式(含潛在收費渠道和方式),說明收費依據,論證收費渠道和方式的合法合規性,評價使用者支付意愿、支付能力和收益穩定性,初步分析項目運營成本、項目收費情況以及該項目所屬領域現有的財政運營補貼政策,明確項目是否存在按規定補貼運營情形,明確是否不因采用政府和社會資本合作模式額外新增地方財政未來支出責任、未以任何方式新增地方政府隱性債務、確保項目符合使用者付費要求。

定價方面,若項目收費屬于政府定價或指導價的,應當執行有關定價機構制定的價格或收費政策;如不屬于政府定價或指導價的,應明確定價機制和調價機制。

3.項目盈利能力分析

盈利能力分析是特許經營方案研究和編制的重點,項目自身“造血”能力的強弱關乎項目能否采用特許經營模式來實施。

該部分需研究使用者付費收入的穩定性和成長性,在項目全部投資為權益資金的情形下,考察項目全生命周期的現金流入和流出情況,分別計算基于項目投資現金流量表、特許經營者自有資金現金流量表的財務內部收益率等盈利能力指標。

圖二:全投資、資本金、投資方現金流量表

(來源:徐成彬 中國國際工程咨詢有限公司)

對于盈利能力不足的項目,研究分析通過多種方式提升項目總體盈利能力的可行性,主要包括合理確定特許經營期限、政府在建設期提供投資支持、依法依規合理調整土地規劃用途和開發強度、提供與項目相關的合理資源補償等。

如需政府投資支持的,應說明政府投資支持的具體方式、額度和時間節點等。必要情況下,應對盈利能力指標進行敏感性分析及盈虧平衡分析。從盈利能力角度分析是否適合采用特許經營模式。

如采取多種方式后,盈利能力仍不足,則不應采用特許經營模式。

4.比較優勢分析

該部分邏輯上類似于“老PPP”物有所值論證。

需從項目全生命周期成本、產出或服務效果、建設運營效率、風險防范控制等方面,對采取特許經營模式和傳統政府投資模式在投入產出、經濟社會效益等方面進行比較分析,對項目是否適合采用特許經營模式進行論證。

5.參與意愿分析

市場主體和金融機構的積極參與是項目能順利落地的重要條件。

該部分需要分析說明社會資本參與意愿和金融機構參與意愿;必要時,可面向社會資本和金融機構就項目關鍵條件開展市場測試,說明市場測試結果。

6.合法合規性分析

該部分主要說明特許經營安排是否存在違反法律法規、政策文件精神的情況,尤其是涉及新增地方政府隱性債務的情況,如通過可行性缺口補助、承諾保底收益率、可用性付費等方式使用財政資金彌補項目建設和運營成本等情形。

7.特許經營風險分析

從特許經營角度,說明采取特許經營模式可能存在的主要風險,并提出風險應對或緩釋措施。

(四)特許經營主要內容

在特許經營模式可行性論證通過后,需要在本部分明確特許經營的主要內容,也是對概述部分的補充、細化和完善,主要包括以下十個方面:(1)特許經營范圍;(2)實施方式;(3)特許經營期限和資產權屬;(4)特許經營主要原則和合作邊界;(5)特許經營者選擇;(6)交易結構和投融資結構;(7)監督管理和運營評價;(8)風險管控;(9)政府承諾和保障;(10)調整、變更和其他要求。

該部分內容較細,在此不一一展開敘述。

需強調的是,對于第(5)特許經營者選擇,除作為政府出資人代表參與地方政府通過資本金注入方式給予投資支持的項目外,地方本級國有獨資或國有控股企業(含其獨資或控股的子公司)不得以任何方式作為本級政府和社會資本合作新建(含改擴建)項目的投標方、聯合體投標方或項目公司股東;作為政府出資人代表時,原則上不得在項目公司中控股。

(五)結論與建議

該部分通過總結項目可行性、特許經營模式可行性、特許經營主要內容的結論,綜合判斷項目是否可行和特許經營模式是否可行。針對項目需要重點關注和進一步研究的問題,提出相關建議。

三、觀點與展望

編制特許經營方案是特許經營項目生命周期的第一步,其特點是內容豐富、前后勾稽、影響全局。

新機制對各利益相關方在財務測算能力、資源整合能力、業務盡調能力、風險控制能力、利益協調與平衡能力等方面都提出了更高要求。在篩選掉一批綜合實力不足的企業的同時,也為綜合且靈活的企業提供了廣闊的舞臺和機遇。為保障項目順利推進,建議各方要高度重視特許經營方案的規范編制工作,把項目前期重點工作做實、做準、做全。

此外,經審核的特許經營方案是遴選特許經營者和簽訂特許經營協議的主要依據,項目招投標文件和特許經營協議的核心內容必須與特許經營方案的要求保持一致。

誠然,無論是地方政府、地方國有企業、建筑類央國企,尤其是對市場化程度較高的建筑類央國企而言,從過往的巨大慣性中抽離出來的過程很難也很痛苦,但誰能積極地調整自身結構以適應新形勢、新環境,誰才有可能在未來行致穩、路至遠。

“百年未有之大變局”的宏觀環境下,一切都還只是剛剛開始。