1 問題的提出

2017年中共中央1號文件第16條提出支持有條件的鄉(xiāng)村建設(shè)“以農(nóng)民合作社為主要載體”的“集循環(huán)農(nóng)業(yè)、創(chuàng)意農(nóng)業(yè)、農(nóng)事體驗于一體”的田園綜合體, 并通過“農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)村綜合改革、轉(zhuǎn)移支付”等渠道進行試點示范。其具體目標是“圍繞農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村增綠, 支持有條件的鄉(xiāng)村加強基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)支撐、公共服務(wù)、環(huán)境風(fēng)貌建設(shè), 實現(xiàn)農(nóng)村生產(chǎn)生活生態(tài)‘三生同步’、第一、第二、第三產(chǎn)業(yè)‘三產(chǎn)融合’、農(nóng)業(yè)文化旅游‘三位一體’”。田園綜合體是鄉(xiāng)村旅游發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物。我國鄉(xiāng)村旅游從20世紀50年代萌芽, 20世紀80年代中期開始發(fā)展, 先后經(jīng)歷了資源特色導(dǎo)向、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)帶動、政府政策驅(qū)動、市場需求導(dǎo)向4個發(fā)展階段[1], 鄉(xiāng)村旅游的形式逐漸由鄉(xiāng)村郊游村寨觀光向鄉(xiāng)村旅居生活轉(zhuǎn)變, 田園綜合體正是鄉(xiāng)村旅居生活的重要載體, 是休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游的創(chuàng)新業(yè)態(tài)。

在已開發(fā)的鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)品中, 同質(zhì)化、碎片化、低端化產(chǎn)品大量存在, 城鎮(zhèn)化嚴重, 人們對回歸鄉(xiāng)村、放飛心靈的情感需求未能得到滿足。作為鄉(xiāng)村旅游發(fā)展的新模式、新業(yè)態(tài), 田園綜合體如何高起點高質(zhì)量地規(guī)劃開發(fā), 避免同質(zhì)化低端競爭, 突出鄉(xiāng)村特色和情懷, 這是擺在規(guī)劃師面前的新問題。地方理論強調(diào)從人的認知角度研究人與地方的空間關(guān)系和情感聯(lián)系, 地方理論的應(yīng)用有利于在旅游規(guī)劃中反映人的需求、態(tài)度與價值觀的多樣性, 實現(xiàn)資源價值的綜合利用, 提高旅游開發(fā)的社會文化意義。田園綜合體無疑是一個充滿意義的“地方”, 本文試圖在地方理論框架內(nèi), 對田園綜合體規(guī)劃進行地方觀解構(gòu)和建構(gòu), 以期指導(dǎo)田園綜合體規(guī)劃實踐。

2 田園綜合體的地方觀

2.1 地方和地方依戀

人文地理學(xué)、環(huán)境心理學(xué)和社會學(xué)相關(guān)研究發(fā)現(xiàn), 地方 (place) 與人之間存在著的一種特殊的依賴關(guān)系[3]。地方如果充滿具有意義的真實經(jīng)驗或發(fā)生過動人事件, 個體就會對地方產(chǎn)生認同感, 識別地方的3個基本要素包括實體環(huán)境 (客觀物質(zhì)) 、功能活動和地方意義 (包括象征意義、個人情感、態(tài)度與價值等) [4]。地方在提供所有人類生活背景的同時, 給予個人或集體以空間的安全感和身份感[5]。人對地方的情感依戀被稱為“地方依戀” (place attachment) , 地方依戀可劃分為“地方依賴” (place dependence) 和“地方認同” (place identity) 2個維度[6]。地方依賴是一種功能性的依賴, 包括社會與物理資源的可用性;而地方認同則是一種精神層面的依附, 是個體對一個特定地區(qū)所持有的一種態(tài)度 (attitudes) 、價值 (values) 、思想 (thoughts) 、信念 (beliefs) 、意義 (meanings) 、行為意圖 (behavior tendenies) 及特別的歸屬感 (belonging to particular place) 。地方依戀是產(chǎn)生重游的主要動機[7], 對旅游目的地忠誠具有顯著驅(qū)動作用[8], 對某地產(chǎn)生依戀的人會愿意在該地花費更多的時間和金錢[9]。

2.2 田園綜合體

田園綜合體是集合了多種業(yè)態(tài)的產(chǎn)業(yè)體, 它以農(nóng)村為載體, 以旅游為先導(dǎo), 以產(chǎn)業(yè)為核心, 以文化為靈魂, 以交通、物流和通訊等基礎(chǔ)設(shè)施為支撐, 以體驗為價值, 以鄉(xiāng)村復(fù)興再造為目標, 主體架構(gòu)有景觀吸引區(qū)、“三養(yǎng)” (養(yǎng)神、養(yǎng)生和養(yǎng)老) 集聚區(qū)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)、居民生活區(qū)和服務(wù)配套區(qū)等[10]。田園綜合體將農(nóng)業(yè)與工業(yè)、旅游業(yè)及其他服務(wù)業(yè)融為一體, 集旅游休閑功能、生態(tài)保育功能、食物保障功能、就業(yè)增收功能、原料供給功能和文化傳承功能于一身, 帶動當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)、加工、制造、交通、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施, 民宿、飲食、游娛、運動、購物等服務(wù)設(shè)施, 以及醫(yī)療、康養(yǎng)、會展、教育、培訓(xùn)等附屬設(shè)施的共同發(fā)展。田園綜合體是一種“新型經(jīng)濟組織模式”、“有機的生態(tài)綜合規(guī)劃區(qū)”以及“文化、產(chǎn)業(yè)、融資的發(fā)展平臺。田園綜合體是一個“詩意的棲居之所”, 可以安放我們的“盛世鄉(xiāng)愁”[10]。

2.3 地方視角中的田園綜合體

以地方視角分析, 田園綜合體是由田園生產(chǎn)、田園生活、田園意象構(gòu)成的綜合性地方, 對應(yīng)的主體有當(dāng)?shù)剞r(nóng)民、外來投資者、游客和地方管理者等。田園綜合體既是“人-地感知系統(tǒng)”, 也是“人-人感知系統(tǒng)”, 不同的利益主體在與田園綜合體的互動方式不同, 對功能性的需求不盡相同, 產(chǎn)生的情感聯(lián)結(jié)、主觀建構(gòu)的地方意義也不盡相同。田園綜合體規(guī)劃的終極目標就是要創(chuàng)造并體現(xiàn)地方性, 著力打造各種互動良好的旅游空間和生產(chǎn)生活空間, 最大程度地協(xié)調(diào)、減少不同利益人群空間互動的差異或沖突, 使田園綜合體不僅僅成為一個功能良好的物質(zhì)場所, 還是一個令人眷戀的安放鄉(xiāng)愁的地方 (圖1) 。

3 田園綜合體規(guī)劃的地方觀建構(gòu)

3.1 規(guī)劃前期資源調(diào)查的地方觀審視

地方不僅是地圖上的符號標志, 還是一個有意義的價值中心、一個情感附著的焦點, 具有地方性[3]。地方性是地方本身所具有的各類客觀特征 (自然、歷史、民俗文化等) 的綜合, 具體表現(xiàn)為五大類因素:地方自然條件、地方文化、地方系列活動組合、地方各種特殊節(jié)日活動、地方上層設(shè)施[12]。地方自然條件指當(dāng)?shù)氐淖匀滑F(xiàn)象和自然事物。地方文化包括當(dāng)?shù)氐漠?dāng)?shù)氐臍v史文化遺存、居民的生活方式、民間藝術(shù)、服飾、飲食、信念、價值觀等。地方系列活動和特殊節(jié)日活動是指人們在當(dāng)?shù)赜H身參加的各種體驗活動和節(jié)慶活動。地方上層設(shè)施是指地方為旅游者提供的服務(wù)設(shè)施, 包括住宿、餐飲、咨詢、購物、景點等。

圖1 田園綜合體地方依戀形成路徑

在田園綜合體規(guī)劃的前期資源調(diào)查中, 不僅要調(diào)查、收集、整理該農(nóng)村自然環(huán)境特征、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)、生態(tài)本底, 還應(yīng)考量其社會文化特征。地方文化方面的獨特性是經(jīng)過長期積累并得到人們的認同和傳承, 才逐漸為一個地方所擁有, 因此規(guī)劃師要深入了解該地文化發(fā)展的脈絡(luò), 挖掘地域性的文化符號 (如村落布局、民居、宗教建筑、語言、習(xí)俗、生活方式、理念、價值觀等) , 以及這些符號對于旅游者和當(dāng)?shù)鼐用袼哂械膬r值和象征意義, 并在規(guī)劃設(shè)計中加以利用, 以增強旅游者和當(dāng)?shù)鼐用駥μ飯@綜合體的情感依戀。對地方性的評價要實事求是, 一個地方若獨特性顯著, 在后期規(guī)劃設(shè)計中應(yīng)當(dāng)充分將獨特性展現(xiàn), 提煉出鮮明的主題形象;若該地資源平平, 特色不明顯, 后期規(guī)劃設(shè)計的首要任務(wù)就是進行地方獨特性營造, 使之成為一個唯一的、具有辨識度的地方。

3.2 田園生產(chǎn)的地方觀建構(gòu)

3.2.1 田園生產(chǎn)的地方意義

產(chǎn)業(yè)是田園綜合體的核心, 也是其有別于鄉(xiāng)村特色小鎮(zhèn)與城市社區(qū)最顯著的標志。所謂農(nóng)村生產(chǎn)生活生態(tài)“三生同步”、第一、第二、第三產(chǎn)業(yè)“三產(chǎn)融合”、農(nóng)業(yè)文化旅游“三位一體”都是建立在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的基礎(chǔ)之上的。沒有較高的生活水準, 農(nóng)民無法在鄉(xiāng)村安居, 而進城務(wù)工, 家庭犧牲太大, 有了核心產(chǎn)業(yè)的田園綜合體, 農(nóng)民才能在當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)中獲得穩(wěn)定收入, 安居樂業(yè), 建設(shè)家園。田園綜合體中的產(chǎn)業(yè), 應(yīng)以農(nóng)業(yè)為主導(dǎo), 并形成農(nóng)、林、牧、副、漁以及加工、制造、倉儲、吃住行游娛購、金融、房地產(chǎn)等行業(yè)的“三產(chǎn)”融合體。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)不僅能夠提供安全放心的綠色農(nóng)產(chǎn)品, 同時農(nóng)業(yè)與環(huán)境密切相關(guān), 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和管理還有利于穩(wěn)定氣候、存儲雨水、調(diào)節(jié)河川流量并防止洪澇, 并形成鄉(xiāng)村綠色空間和景觀基底。更重要的是, 農(nóng)業(yè)有利于延續(xù)傳統(tǒng)文化, 是鄉(xiāng)村存續(xù)和復(fù)興的重要支撐。

3.2.2 田園生產(chǎn)景觀

田園生產(chǎn)景觀營建, 與當(dāng)?shù)刈匀画h(huán)境息息相關(guān)。發(fā)展何種農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè), 要結(jié)合地方性的分析, 挖掘出地區(qū)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)中有特色的種植、養(yǎng)殖業(yè), 對于本身就具有宜人環(huán)境、自然條件優(yōu)越的地區(qū), 要充分利用當(dāng)?shù)刈匀粭l件, 發(fā)展具有地方獨特性的農(nóng)林牧副漁業(yè)。若當(dāng)?shù)夭痪邆渥匀粌?yōu)勢, 或者農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與周邊地區(qū)差異不大, 可通過創(chuàng)意農(nóng)業(yè)、人造景觀、人為種植某類具有獨特性的作物等來彌補地方性不足的劣勢。

3.2.3 田園生產(chǎn)活動

田園生產(chǎn)活動雖然是當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的日常勞作, 但由于勞作置身于自然和鄉(xiāng)村的環(huán)境中, 是特別具有鄉(xiāng)村意象的典型性活動。此外, 一個地方若能夠提供令人激動的活動, 能夠吸引游客前往并帶著美好的回憶離開。因此, 田園生產(chǎn)活動首先要符合當(dāng)?shù)剞r(nóng)民意愿, 生產(chǎn)項目適應(yīng)市場需求, 生產(chǎn)出的農(nóng)副產(chǎn)品具有市場銷路, 能夠使農(nóng)民獲得足夠收入, 這樣農(nóng)民才會大力支持并積極投入;其次要發(fā)掘農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中可娛樂可體驗的活動, 讓游客能夠參與其中, 田園生產(chǎn)活動的類型要豐富, 要打破農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的季節(jié)性限制, 使一年四季都有不同的生產(chǎn)和旅游體驗活動可以開展。

3.3 田園生活的地方觀建構(gòu)

3.3.1 田園生活空間

田園生活是人們與地方進行互動并產(chǎn)生依戀感的重要途徑。地方依戀感包括功能性依賴和精神性依戀兩個要素。功能性依賴取決于地方的環(huán)境、設(shè)施和空間物質(zhì)要素。這類因素最初發(fā)揮著娛樂、休閑、居住或其他功能, 人們在使用過程中不斷投入時間、精力、金錢并形成個性習(xí)慣, 逐漸滋生出屬于個體的環(huán)境感知, 此類情感在中后期演變成精神性依賴。生活物質(zhì)空間設(shè)計要考慮色彩、形制和樣式, 使之具有地方特性, 具體包括:聚落景觀的鄉(xiāng)村性營造、公共開放空間的休閑性打造、居民社區(qū)的特色風(fēng)格營造、商業(yè)休閑娛樂空間的尺度設(shè)計、建筑群落的有機融合等。

3.3.2 田園生活方式

田園綜合體中人們?nèi)绾问褂蒙羁臻g, 涉及到生活方式的設(shè)計。田園生產(chǎn)離不開生活, 生活離不開生態(tài), 人們既能夠從環(huán)境中獲取生存資源, 也排放廢棄物和污染物反作用于環(huán)境。田園生活方式設(shè)計要體現(xiàn)生態(tài)環(huán)境友好和健康理念。一方面, 田園綜合體在選址時要考慮生態(tài)環(huán)境是否優(yōu)良, 空氣是否清新潔凈, 能否生產(chǎn)提供本地特有的綠色有機食品, 能否開展有利于身體健康的特色體育活動、養(yǎng)生項目、游客參與體驗的田間勞作 (種植采摘或某種農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程) 等活動, 這些都是健康田園生活方式的必備要素;另一方面, 要考慮生活污水、排泄物的排放和生產(chǎn)廢棄物無害化處理, 建立循環(huán)社會, 使健康的生活方式可持續(xù)發(fā)展。

3.3.3 田園生活文化

田園生活還離不開文化的灌注, 要把當(dāng)?shù)氐臍v史文化和世代形成的鄉(xiāng)規(guī)民約、習(xí)俗禮儀等發(fā)掘出來, 設(shè)計成為讓人們可以體驗的農(nóng)耕活動和鄉(xiāng)村生活儀式, 使人們在田園生活中深入思考生產(chǎn)與消費、工業(yè)與農(nóng)業(yè)、城市與鄉(xiāng)村的關(guān)系, 在陶冶性情中發(fā)現(xiàn)自我, 與田園產(chǎn)生親密的情感聯(lián)結(jié), 形成維護鄉(xiāng)村、維護生態(tài)的自覺與自警。缺乏文化內(nèi)涵的田園綜合體是不可持續(xù)的。

3.3.4 田園生活服務(wù)

田園綜合體以旅游先導(dǎo), 以體驗為核心, 沒有優(yōu)質(zhì)服務(wù), 人與環(huán)境互動的滿意感必然極大降低。生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)應(yīng)向價值鏈高端延伸, 提高專業(yè)化程度。生活性服務(wù)業(yè)應(yīng)當(dāng)精細化和品質(zhì)化。規(guī)劃對各種基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)體系, 如交通、通訊、信息網(wǎng)絡(luò)、金融服務(wù)、餐飲住宿娛樂設(shè)施等, 都要綜合統(tǒng)籌, 形成一個雖然遠離城市卻開放便利的生活空間。

3.4 田園意象的地方觀建構(gòu)

意象是人們對某客觀物象進行獨特的情感體驗活動后創(chuàng)造出的形象, 包括意象符號、特質(zhì)表述和情感聯(lián)系[13]。人們在田園生產(chǎn)景觀和生活空間中直觀感覺到田園意象符號, 通過生產(chǎn)活動和田園生活表述這些意象符號的特質(zhì), 并形成個體對田園綜合體的情感聯(lián)系。規(guī)劃設(shè)計時應(yīng)深入分析特定景觀對人們的象征意義和價值判斷, 有意在實體環(huán)境中植入意象符號, 通過恰當(dāng)功能活動的設(shè)計, 彰顯田園綜合體的地方特質(zhì), 還應(yīng)當(dāng)進行有效的營銷, 宣傳特定的地方意義, 塑造旅游地形象, 使田園意象更加明確。

4 田園綜合體規(guī)劃的實踐

4.1 案例地紫溪村的基本情況

紫溪村位于江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣北部銀河鎮(zhèn), 面積約9.6 km2, 屬亞熱帶季風(fēng)性濕潤氣候類型。距滬昆高速西村互通17 km, 距萍鄉(xiāng)高鐵站、宜春高鐵站和明月山機場均在40 km以內(nèi)。全村低山丘陵約占60%, 山林植被較為茂盛, 耕地、林地為主, 有紫溪等4條主要溪流和4處面積較大的水庫, 另外散布大小水面數(shù)10處, 山水田園風(fēng)光保持較好。主要經(jīng)濟作物有油茶、臍橙、蔬菜等。人文方面, 有縮龍、儺舞等民俗, 但總體資源等級不高。居民點分散, 和耕地相結(jié)合布置, 全村人口5 064人, 人口密度低, 村莊基礎(chǔ)設(shè)施較落后。

4.2 規(guī)劃前期資源調(diào)查與評價

規(guī)劃組對紫溪村進行了多種形式的實地調(diào)研、資料收集分析整理之后, 對紫溪村的總體評價是:既有開發(fā)優(yōu)勢, 如政府重視, 農(nóng)民積極, 區(qū)位良好, 資源豐富, 生態(tài)優(yōu)良, 已有企業(yè)進駐, 開發(fā)轉(zhuǎn)型有一定基礎(chǔ)等, 也存在劣勢, 如可進入性差, 基礎(chǔ)設(shè)施差, 無核心產(chǎn)品, 產(chǎn)業(yè)不成規(guī)模等。既面臨機遇, 如大眾旅游、經(jīng)濟高速發(fā)展、旅游+、互聯(lián)網(wǎng)+時代, 也遭遇挑戰(zhàn), 如資源同質(zhì)化、特色不鮮明、分布不集中等。總體來說, 紫溪村在農(nóng)業(yè)、生態(tài)、聚落形態(tài)等方面具有一般鄉(xiāng)村的特點, 但其地方性在江西、在萍鄉(xiāng)都不算獨特。

4.3 紫溪田園綜合體的地方營造

規(guī)劃組認為紫溪村特色并不鮮明, 因而規(guī)劃的方向首先就是要營造紫溪村獨特的地方性。經(jīng)過多重方向的探究與思考, 根據(jù)紫溪村已有一定生產(chǎn)基礎(chǔ)的紫色蔬果種植, 結(jié)合村名“紫溪”給人帶來的浪漫聯(lián)想, 同時考察全國到目前為止沒有一個以紫色蔬果為主打特色的鄉(xiāng)村, 提出了“挖掘紫色文化、放大紫色產(chǎn)業(yè), 創(chuàng)新旅游業(yè)態(tài), 將紫溪村打造成集紫色農(nóng)業(yè)觀光、紫色主題度假、紫色康療養(yǎng)生、紫色美食體驗于一體的多功能田園綜合體”的規(guī)劃設(shè)計思路, 并結(jié)合該村在黨建扶貧方面取得的顯著成效, 確立了總體定位 (圖2) 。

圖2 紫溪村旅游開發(fā)總體定位

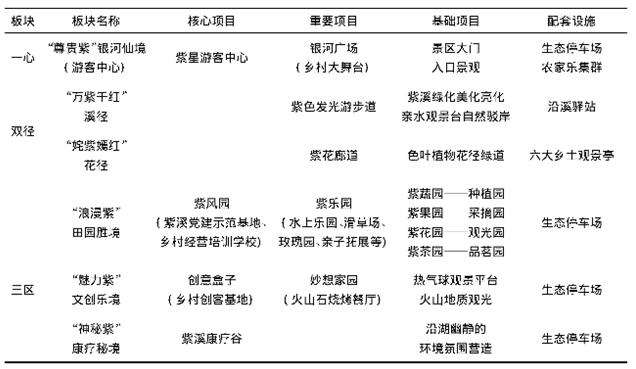

規(guī)劃圍繞“紫色”做文章, 著力打造“中國紫色第一村”。提出了“一心引領(lǐng), 雙徑串聯(lián)、三區(qū)互動”的總體戰(zhàn)略布局。一心:“尊貴紫”銀河仙境 (游客中心) ;雙徑:“萬紫千紅”溪徑, “姹紫嫣紅”花徑;三區(qū):“浪漫紫”田園勝境, “魅力紫”文創(chuàng)樂境, “神秘紫”康療秘境。在總體布局之下, 確立了建筑的色彩基調(diào):紫色風(fēng)格的游客中心、景區(qū)大門、村落民居、紫色道路、紫色景觀臺、紫色觀景亭、紫色文創(chuàng)、教育、康療場館、紫色游樂設(shè)施等。農(nóng)業(yè)景觀同樣以紫色為特色:紫色花卉, 紫色蔬果, 紫色農(nóng)作物、紫色茶園等, 輔以自然生態(tài)綠色基底。具體策劃了以下項目 (表1) 。

表1 萍鄉(xiāng)紫溪村田園綜合體項目列表

4.4 紫溪田園綜合體規(guī)劃的地方觀啟示

紫溪村屬于地方性不夠突出的鄉(xiāng)村, 該規(guī)劃緊扣“紫溪”村名, 依靠該村已有一定種植歷史和生產(chǎn)基礎(chǔ)的蔬果花茶生產(chǎn), 著力打造“紫色”生產(chǎn)景觀和生活空間, 為紫溪村添加上地方性符號, 在功能活動中強化紫色生態(tài)休閑康養(yǎng)體驗, 進一步彰顯地方特質(zhì), 較好地支撐起“紫色第一村”的田園意象。但在如何體現(xiàn)紫溪村本底文化, 如何強化農(nóng)民的主體地位方面考慮不多, 信息系統(tǒng)、民宿等服務(wù)設(shè)施設(shè)計還有待加強。

5 結(jié)束語

鄉(xiāng)村旅游的形式已由鄉(xiāng)村觀光轉(zhuǎn)變?yōu)猷l(xiāng)村旅居生活體驗, 田園綜合體正是鄉(xiāng)村旅居生活的重要載體, 是休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游的創(chuàng)新業(yè)態(tài)。以人為本, 注重田園生活體驗是田園綜合體的核心訴求。地方理論認為每個地方都充滿意義, 既是客觀物質(zhì)存在, 也由人們主觀建構(gòu)。人們對田園綜合體的選擇, 很大程度上會受到地方感的影響。田園綜合體規(guī)劃的制定過程, 就是一個研究如何挖掘田園地方性, 進行地方營造, 使田園綜合體成為一個詩意棲居地的過程。以人地關(guān)系為研究對象的地方理論對田園綜合體規(guī)劃具有重要的指導(dǎo)意義 (注:資料來源:《萍鄉(xiāng)市紫溪田園綜合體總體規(guī)劃》, 有刪改) 。