本文以溫州空港新區為主要研究對象,針對上節提到的

基于人口特征的產業園區配套設施困境,給出對應優化策略。一直以來,常規的公共配套設施服務人口測算以居住用地內人口為主,主要分布在城市中心區。考慮到位于遠離中心區的城市產業新區往往常住了大量產業人口,因此,本次研究在測算城市新區內公共配套設施的服務人口時,將居住人口與產業人口相加,才能得到準確的產業園區人口數據,即,產業園區總人口 = 常住居住人口 + 常住產業人口。

由于居住樓盤均未開發及暫時無人居住,預計空港新區內常住居住人口為 3.05 萬人,而通過大數據平臺獲取的人口數據實際就是指常住產業人口。因此,產業園區總人口應為常住居住人口 + 常住產業人口 =3.05+4.12=7.17 萬人。由于產業園區內人口密度普遍低于市中心,建議將園區內公共設施的服務范圍適當放大,以提高設施的利用率。根據公配第十稿內容,將街道級設施服務半徑由 1 公里調整為 5 公里,社區級設施服務半徑由 0.5 公里調整為 1.5 公里。結合外來務工人員對文體、醫療設施的強烈需求,重點對設施的數量和規模提出如下規劃優化策略。

一、補充“產業人口”的測算數據以校正需求規模

1. 文體設施——增加多層級文體類設施供給

考慮到產業園區外來務工人員除了工作之外,普遍缺少文體娛樂生活。本次規劃重點依托街道級文體設施(綜合體育活動中心、綜合文化站)、社區級文體設施(室外活動場地、基層社區文化活動室)等,充分融入文化宣傳、圖書閱覽、室外健身、露天演出等服務功能,提高務工人員文化素質,增強他們的歸屬感和幸福感。

根據《溫州市城市社區暨規劃管理單元公共服務設施基本配套規定(試行)》(第 10 稿)要求,每 3-8 萬人需設置一處街道級設施,每 1-1.5 萬人需設置一處社區級設施。因此,本次研究在原有規劃基礎上,建議新增 1 處街道級綜合文化站(建筑面積 3000-6000 平方米)、1 處綜合體育活動中心(場地面積≥ 3000 平方米)、4 處基層社區文化活動室(建筑面積 400-1000 平方米)、7 處室外活動場地(用地面積≥ 1000 平方米)。其中,新增配套設施主要結合未建地塊相應落實,室外活動場地可結合沿河公共綠化帶設置,此舉將進一步提高園區公共綠地系統的使用效率。

2. 醫療設施——增加小型醫療衛生設施供給

空港新區范圍內人口以青壯年為主,對大型醫療設施的需求不高,生病時通常選擇自己買藥或去個體診所就診等方式。同時,受疫情影響,人們對口罩、體溫計等醫療用品的需求暴增。設立小型藥店,可提供醫療用品的日常購買渠道,將極大彌補防疫方面的缺口。因此,建議多設置小型社區衛生服務站,功能上以購買藥物、日常門診為主,符合打工人群自我醫療的就診傾向。

根據《溫州市城市社區暨規劃管理單元公共服務設施基本配套規定(試行)》(第 10 稿)要求,本次研究在原有規劃基礎上,建議新增 5 處社區衛生服務站(建筑面積 120-220 平方米,可結合小型藥店一并設置),以滿足人們對日常小型醫療設施使用需求。

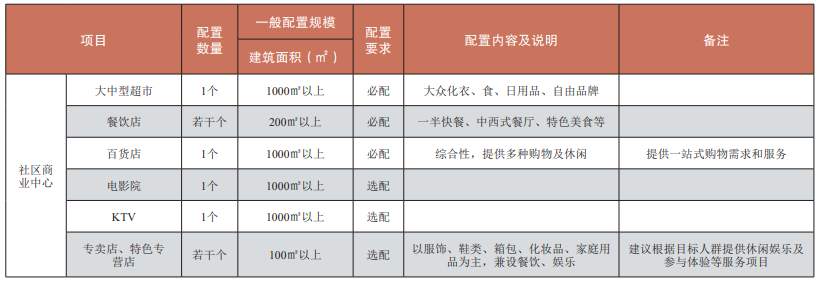

社區商業中心功能細分標準表

二、提供“針對性”的設施類型以滿足個性化訴求

1. 商業設施——補充多種商業設施及業態

結合產業園區人口中低端的消費特征,對大型商業設施的需求不高。同時,受每年招工熱潮的影響,春季外來務工人口暴增,如何提供臨時住宿成為一個大問題。因此,筆者建議增加小型商業設施、快捷酒店等住宿設施的數量,為外來務工人員在求職的生活中提供便利。同時,考慮到目前空港新區內商業配套以日常生活基礎性功能為主,缺乏如棋牌室、酒吧、面包店等特色功能。因此,參考天津產業園區配套設施規劃,筆者建議在社區商業中心、社區商業網點網點里增設如下功能,補充多種商業業態類型。

根據《溫州市城市社區暨規劃管理單元公共服務設施基本配套規定(試行)》(第 10 稿)要求,在本次研究中補充多樣的商業業態類型,筆者建議新增配置 1 個社區商業中心(建筑面積 10000-30000 平方米)、1 處賓館(建筑面積≥ 10000 平方米)、2 個快捷酒店(建筑面積≥ 2000 平方米)、3 個菜市場(建筑面積≥ 2000 平方米)、3 個社區商業網點(建筑面積≥ 800 平方米)。其中,社區商業中心、社區商業網點的具體業態類型可結合本次研究結論,建議在下一步招商中進行明確。

2. 教育設施——補充培訓學校和子女幼托

空港新區內人口以青壯年外來務工人員為主,對基礎的中小學教育需求較少。因此,針對打工人群對職業技能培訓的特殊需求,建議增加設置街道社區學校,結合企業用工,為務工人員就業、轉崗提供幫助。同時,考慮到打工人群居住分散、工作時間長、家有小學生的特點,其子女在父母工作時缺乏照看。因此,筆者建議設置社區幸福學堂、養育托管點,提供上下學接送、作業輔導、特色課程等服務,營造子女無憂的產業園區就業環境。

通過計算,空港新區范圍內現行幼兒園、小學、中學規模已滿足片區人口需求,筆者建議結合社區文化活動室增設2 處街道社區學校、1 處社區幸福學堂、2 個養育托管點。

三、打造“便捷、可達”的交通、市政體系以優化空間布局

1. 交通設施——完善公交站點選址布局

空港新區現行規劃公交站點分布較為零散,與務工人員的日常通勤習慣不匹配。因此,筆者建議在園區人口密集區增設公交站點,以形成較為整體的公交網絡。考慮到務工人群每日考勤需求,對站點進行信息智能化設計,為人們提供發車時間、天氣狀況等實用性功能。從安全角度出發,建議設計站點照明設施,為上夜班的工人提供照明服務。筆者建議以 300-500 米服務半徑為標準,在產業園區內兩條主干道上新增 8 個公交站點,提高各公共配套設施間的可達性。在規劃公交站點落地后,調整園區公交環線的運行時間、線路等,提升園區整體活力。

2. 市政設施——完善公共廁所選址布局根據產業園區內人口分布情況,部分人口集聚區沒有被公共廁所服務半徑覆蓋,筆者建議在服務范圍空白區新增公共廁所。同時,提高園區內公共廁所衛生環境,完善公廁導向系統,打造人性化的如廁環境,提升農業園區公用設施精細化管理水平。

筆者建議以 300-500 米服務半徑為標準,主要在幾處大企業附近公共綠地內新增 4 處公共廁所,且能與體育設施相鄰布置。(作者:吳港 馮奔偉)