以海城市( 縣級市) 為案例,探討性提出碳減排目標下的國土空間規劃編制范式,即現狀碳排放特征評價與分析、碳減排目標選擇與確定、碳減排情景下國土空間規劃方案制定。在現狀碳排放特征評價與分析中,進一步提出了“514”分析法,即圍繞 5 方面 14 項“易于空間化”的具體指標進行分析與比較; 在碳減排情景下國土空間規劃方案制定中,提出了“控規模”、“調結構”、“優布局”、“定措施”四個邏輯遞進且層次關聯的策略制定路徑與方法。案例研究表明,多措并舉的縣域低碳綜合規劃策略可使海城市 2035 年碳排放量降為 17658 萬 tCO2,比基準情景減少 30%,約 7244. 44 萬 tCO2,達到設定減排目標。

一、 海城市現狀碳排放特征分析

1. 1 海城市現狀碳排放清單制定

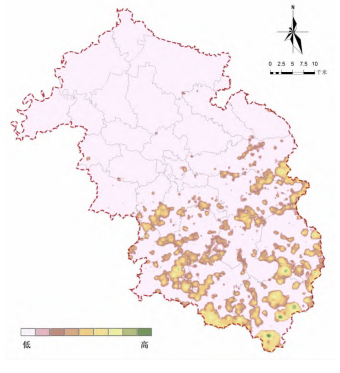

海城市是遼中南地區哈大城鎮帶節點城市,自然資源豐富,是世界菱鎂、滑石探明儲量最大的地區之一。經核算,2017 年海城市碳排放 99%以上來自城鎮空間,生態空間碳吸收總量僅為碳排放總量的 2‰( 表 1) 。碳排放在空間上呈現出: 中部城鎮空間密集,排放最高; 北部多農業空間,排放次之;南部多生態空間,排放最低( 圖 4) 。碳吸收主要集中在南部地區( 圖 5) 。

圖5 2017 年市域碳吸收地圖

1. 2 海城市現狀碳排放綜合評價

海城市碳排放總量呈現逐年減少趨勢,尤其是2016 年因經濟放緩和產業轉型政策調整大幅度降低了碳排放總量 。海城市單位產值碳排放、單位能耗碳排放和人均碳排放都高于遼寧或全國平均水平; 總體碳平衡指數低。

二、 海城市發展定位與減排目標

2. 1 低碳發展影響因素評價

碳排放特征成因的指標量化分析。綜合分析10 個正向和 6 個負向指標。因地方數據原因,本文指標值采用歸一化方式,指標值在 0. 5-1. 5 間的人均 GDP 等 4 項可認為基本達標。負向指標值大于1. 5 和正向指標值低于 0. 5 的煤炭占比、人均綠地面積等 9 項問題突出; 反之的 3 項優勢明顯。

( 1) 海城市產業結構分析。按照產值貢獻率和單位產值的碳排放強度將海城市主導產業分為三種類型,即高產值高排放,菱鎂新材料產業、鋼鐵產業 GDP 貢獻率占比接近 50%,其碳排放強度明顯高于全國平均水平; 高產值中排放,裝備制造、紡織、化工業 GDP 占比近 15%,其碳排放強度略低于全國平均水平; 高產值低排放,農產品加工業 GDP 貢獻率高達 23. 8%,其碳排放強度相對較低。

( 2) 海城市空間利用分析。海城市森林覆蓋率高于全國平均水平,生態資源碳匯總量仍不足碳排放總量的 2‰,可見碳排放總量過大。中心城區現狀建設用地面積高達 270m2 /人,是主要碳源。

2. 2 發展定位與減排目標

海城市將成為東北振興經濟強縣,( 菱鎂) 新材料產業基地,全國性休閑旅游目的地,全球知名商貿流通樞紐。2035 年萬元 GDP 碳排放低于 0. 5t;非化石能源占一次能源消費比重超 20%; 森林碳匯量比 2017 年增加 20%。

三、 碳減排情景下海城市空間規劃方案

3. 1 海城市國土空間規劃低碳策略

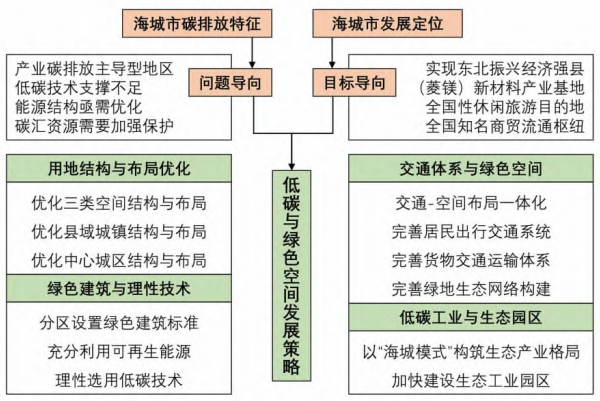

方案從“用地結構與布局優化”、“交通體系與綠色空間”兩個體系制定規模、結構、布局空間管控要求,從“低碳工業與生態園區”、“綠色建筑與理性技術”兩個方面制定措施管控要求( 圖 6) 。

圖6 海城市低碳發展路徑框架

( 1) 用地結構與布局優化

優化三類空間結構與布局。基于各類空間要素的碳排放強度特征及需求特征分析,確定海城市生態、農業、城鎮空間規模比例為 37: 56:7.其中:生態空間面積比例宜不低于 37%,需整合生態涵養區、生態廊道、區域水系等生態空間要素,將生態空間與城鎮游憩空間、慢行交通系統有機結合,打造網絡化生態空間格局。海城市重點構建“兩條生態廊道、五個生態保護區”( 圖 8) 。農業空間面積比例宜不低于 56%,應優先發展綠色農業,減少化肥農藥施用量。城鎮空間面積比例宜控制在 7%以內。經測算,海城市建設用地面積實際需求占比為 4. 83%-6. 77%。

圖 8 市域生態空間規劃結構圖

優化縣域城鎮結構與布局。城鎮宜低碳化、規模化、集聚化發展,形成區域中心,中心鎮宜達到 2萬人; 鄉村( 含集鎮) 宜集約化發展,以基礎設施共建共享為基礎,形成低碳化鄉村群落,一般鎮控制在 0. 5 萬人-1 萬人,達到各類設施經濟運行的最小規模。

優化中心城區用地結構與布局。中心城區總建設用地面積宜控制在 0. 81 萬 hm2 內,建設用地開發增量宜控制在 0. 19 萬 hm2 內; 優化建設用地比例結構,提高公園綠地廣場等用地占比; 優化組團布局,完善組團內服務功能,助力生產、生活結構的低碳和均衡發展,降低交通通勤碳排放; 增加用地碳匯功能,減少用地能源消耗,降低用地碳排放強度。

( 2) 交通體系與綠色空間

交通與空間布局一體化。以山體、河流、高鐵建設用地開發邊界( 圖 9) ,形成以快速路為串聯,以河流、鐵路、高速公路等生態廊道為分割的綠色組團布局,建立可持續的組團式空間布局 。

圖 9 中心城區組團布局規劃圖

完善居民出行交通系統。完善市域公共客運體系,實現交通低能耗、低排放、高效率; 加強交通樞紐節點建設,確保換乘的便捷性和高效率; 構建中心城區的城市服務圈、日常生活圈和通勤圈,以就近和公交覆蓋為原則,減少由遠距離機動車通勤引發的交通碳排放。

完善貨物交通運輸體系。完善市域貨物運輸體系,降低貨物運輸產生的碳排放,優化物流園區布局。打造高效的物流運輸秩序,即鎮級物流園區-物流次節點-物流主節點-全國各地。構建物流園區與鐵路、高速公路、公路的連接通道,促進聯運發展。

完善綠地生態網絡構建。將市域內城鎮外圍一定范圍內的永久性綠地或農田等納入城市空間結構體系,結合城鎮內“綠環”、“綠帶”、“綠心”等人工生態空間,有效布局碳匯。中心城區以海城河為骨干,以公園、綠地為節點,利用沿街綠地聯系沿河生態綠廊和碳匯節點,從城郊向心滲透,形成緊密聯系、藍綠結合的碳匯網絡體系。

( 3) 低碳工業與生態園區

以“海城模式”構筑生態產業格局。在原有資源導向產業的基礎上,降低產業碳排放強度。以強勢商貿物流業為基礎,發展低碳輕工業體系,增加紡織服裝等產業比重; 對菱鎂產業進行升級轉型,從資源主導型向技術主導型產業升級; 發展先進環保資源循環利用產業,提升垃圾焚燒、污水處理等領域的設備成套能力。

加快建設生態工業園區。加快舊產業園區功能置換和轉型升級,為低碳產業發展預留更大空間; 優化產業空間布局,完善產業配套服務,建設生態化產業園區; 合理配置園區設施,提高生產系統的資源利用效率和碳效率。

( 4) 綠色建筑與理性技術

分區設置綠色建筑標準。綠色建筑的應用能夠最大程度地減少建筑對能源資源的消耗。劃定綠色建筑建設標準引導分區并制定鼓勵政策,提升新建居住、商業辦公類建筑的綠建星級; 加強舊工業建筑、舊居住建筑的綠色建筑更新改造; 集成運用低成本、成熟度高、推廣性好的綠色建筑技術。

充分利用可再生能源。全面加強可再生能源利用,實施減油控煤增氣,通過總量控制和能效提升,控制總能耗; 通過產業結構調整來優化能源需求結構,就海城自身情況,能源使用最好的結構是非化石能源占到 50%,天然氣能占到 20%,煤碳由現在的 92%降低至 30%內。

理性選用低碳技術。針對海城市自身的特點,可選取八個方面適宜的低碳技術。加強菱鎂開采加工、鋼鐵制造的低碳技術研發; 加強煤的清潔高效利用機制研究; 研究規模化、復合化可再生能源和新能源開發利用技術; 開發或運營一定規模的CCUS 碳捕捉技術工廠; 加強技術研發資金投入; 加強低碳技術合作和轉讓; 引導企業逐步加入碳交易市場; 鼓勵和引導各類創新服務機構發展。

3. 2 海城市空間規劃低碳效果評估

基準情景排放趨勢預測。利用 KAYA 公式進行碳排放量預測,結果顯示: 基準情景下海城市2035 年凈碳排放量將比 2017 年增加 6163. 13 萬 tCO2.達到 24902. 87 萬 tCO2.

規劃減排效果評估。綜合規劃策略海城市2035 年碳排放量 17658 萬 tCO2.比基準情景減少30%,約 7244. 44 萬 tCO2.達到設定減排目標。

四、結論與討論

在國土空間規劃中,縣域國土空間布局優化是一項緊迫的任務。本文對低碳國土空間規劃的步驟、方法及技術要點進行了系統性探討,以海城市( 縣級市) 為例,探討性提出碳減排目標下的國土空間規劃編制范式,即現狀碳排放特征評價與分析、碳減排目標選擇與確定、碳減排情景下國土空間規劃方案制定。需要注意的是,低碳國土空間規劃雖然依賴與碳排放相關的各指標的計量,但是碳排放的核算重要意義僅僅是為規劃提供支撐與參考,縣域國土空間規劃應該是定量與定性相結合、傳統方法與創新方法相配合的一種規劃形態。雖然低碳國土空間規劃的思路、步驟以及方法在文章中已經得到了初步的探討,但是具體的規劃過程仍是掌握在不同規劃者的手中。如何運用好空間規劃作為碳減排的重要工具,一是需要結合實際項目,從實踐中積累思路、發展理論; 二是要依靠創新思維,不斷對方法體系進行完善,對規劃本身合理性進行改善。

同時,國土空間規劃本身也是一個多目標的問題,碳減排并非國土空間規劃的唯一約束條件。本文探究低碳國土空間規劃的思路與方法問題,并不意味著低碳是縣域國土空間發展的全部。在實踐中,還應該將國土空間規劃的低碳目標與經濟效益、多種環境效益和社會發展目標結合起來進行統籌考慮和評估,以尋求經濟發展社會福利提高前提下的“低碳”途徑,為未來經濟社會發展提供更廣泛的可參考的流程與模式。(作者:閆鳳英 宮遠山 楊一葦)