打造全新綠色生態大數據產業園區是建設新型數字基礎設施的重要舉措之一。以中國聯通互聯網應用創新基地為例,對園區生態規劃、建筑節能減排技術進排行實證研究分析,提出在雙碳戰略指引下、在工藝要求基礎上,適合數據中心園區“綠色生態”建設的策略,助力綠色生態大數據產業園區的建設推廠。

一、綠色生態園區規劃策略

中國聯通互聯網應用創新基地在規劃設計階段實現了政策、工藝和建筑的有效結合。

1、總體布局策略

1.1 以“人”為本

園區整體布局以自然生態為依托,打破大規模的數據中心基地整體變化單調且無明顯特征性的總體布局,充分考慮城市界面和內部生產組織關系。布局中盡可能大地將內部場地環境留給以人為活動主體的網管樓,將生產性的數據機房沿地塊南北側布置,形成完整、清晰、識別性強的城市形象。

1.2 充分利用原有地形

地塊原始地形高差較大,項目采用退臺式景觀,將寄托美好寓意的“祥云”引入水景,塑造出絕佳的景觀空間,同時有效減少了施工土方量。

1.3 塑造良好城市界面

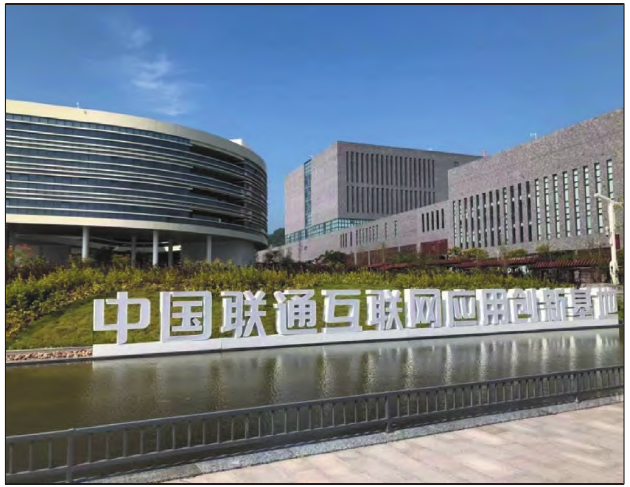

東側臨城市道路是整個項目面向城市的公共界面,項目在東側入口布置親民廣場,將城市公共性注入該地塊,為市民休閑活動提供場所,最終形成人與自然共生、充滿活力的園區。中國聯通互聯網應用創新基地總體布局和中國聯通互聯網應用創新基地鳥瞰效果分別如圖2和圖3所示。

圖2 中國聯通互聯網應用創新基地總體布局圖

圖3 中國聯通互聯網應用創新基地鳥瞰效果圖

2、建筑設計策略

2.1 較高的綠色建筑比例

在綠色建筑方面,項目中通信樞紐樓、IDC 數據機房實現綠建一星級目標,網管樓實現綠建二星級目標,綠色建筑星級要求的建筑面積比例達到 90% 以上。

2.2 合理的建筑布局

數據機房與動力中心之間、數據機房與網管樓之間均通過風雨廊聯系,南方濕潤多雨,該設計便于運維人員的日常使用。網管樓建筑首層局部架空,局部改善風環境。

2.3 注重人文環境

在形體設計方面,充分采用建筑美學。數據機房在形體處理上與動力中心相結合,從整體統一的建筑形象出發,結合了數據機房除了輔助房間需要開窗外,機房內不宜開窗的特點,開窗以少量豎窗為主,注重虛實掩映與體量的變化,并引入嶺南元素——青灰磚在建筑立面中,實現了傳統與現代的結合。

網管樓將云數據的“云”作為設計的出發點,通過流云般的橫向線條體現建筑的流暢,折紙般的穿孔板體現建筑的輕盈,形成了行云流水之勢。園區打破了建造數據生產基地的固有思維,新與舊的材質、自由的建筑形態,注重傳承的同時充滿了創新的活力,為園區帶來了較好的感受。中國聯通互聯網應用創新基地網管樓效果圖、中國聯通互聯網應用創新基地入口實景照片和中國聯通互聯網應用創新基地網管樓實景照片分別如圖4、圖5和圖6所示。

3、建筑外環境設計策略

園區整體采用低影響開發理念,結合室外景觀水池布置蓄冷水池和雨水回收池,下凹式綠地、屋面綠化與透水鋪裝相結合,達到綠色生態的效果。

圖4 中國聯通互聯網應用創新基地網管樓效果圖

圖5 中國聯通互聯網應用創新基地入口實景照片

二、生態技術措施

本項目建筑類型主要是通信機房和數據中心,具有工藝性強、設備類型復雜的特點,如何將園區的生態理念與主要建筑的工藝性相結合是整個項目設計的重點與難點。只有因地制宜,科學分析,將兩者完美結合,才能把理念變為現實,才能充分體現出生態的價值與意義。基于此,通過對工藝要求、設備選型、建筑結構、景觀綠化、綠色建筑等多方面的分析與結合,創新性地形成以下主要的生態技術措施。

1、生態循環水系

結合廣東濕潤多雨、多臺風的特點,整個園區采用生態循環水系系統,賦予綠地、景觀海綿體的功能,充分緩解雨水對市政的壓力,同時也使整個園區具備強大的蓄水、凈水、排水的功能,創造一個生態的園區水環境。

在園區主入口廣場,網管樓架空層下方設置一套生態循環的水系系統,不同于常規的水系,此水系將景觀水池、雨水回收池、清水池、水蓄冷水池 4 種功能水相互串聯,形成一套循環體系。

景觀水池為淺水構造,水深為 400 mm 左右,內部放置喜水盆栽形成微生態濾床。雨水收集先進入雨水回收池,提升至微生態濾床處理,處理后的清水首先自流至景觀水池,景觀水池水滿后溢流至綠化清水池,綠化清水池水滿后溢流至雨水回收池。蓄水池和清水池合建于地下,中間以擋墻隔開,蓄水池和綠化清水池之間留一個溢流口,微生態濾床每天處理一定量的雨水,當天用不完的清水溢流至蓄水池,使蓄水池內的雨水不會因為長時間存放而變質。

整套系統在自動控制下運行,可根據氣候變化及時調節水環境,提升了雨水收集量,節約了自來水補水量,調節了園區整體的微氣候。同時清水池也為蓄冷水池提供了應急備用水量,增加了數據機房的工藝安全性。

2、下凹式綠地、雨水花園

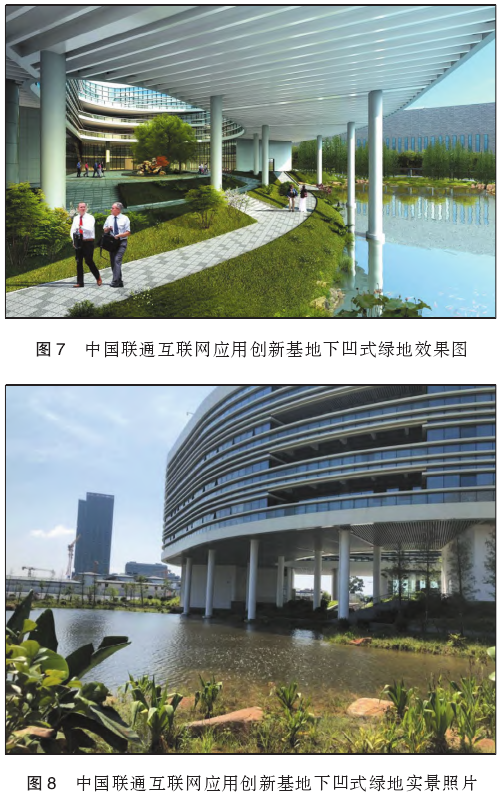

下凹式綠地是指低于周圍地面適當深度的綠地,提高下凹式綠地比例,一方面保證自身雨水不外排,另一方面周圍地面地表徑流能流入綠地入滲,通過徑流蓄存實現雨水回用或通過滲濾處理用于灌溉。中國聯通互聯網應用創新基地下凹式綠地效果圖和實景照片分別如圖7和圖8所示。

在具體設計時,如果僅將綠地下凹,并不能營造優美的景觀生態環境,可以將下凹式綠地與景觀、水系相結合,以雨水花園的形式來設計。雨水花園是自然形成或人工挖掘的淺凹綠地,被用于匯聚并吸收來自屋頂或地面的雨水,是一種生態可持續的雨洪控制與雨水利用設施。通過植物、沙土的綜合作用使雨水得到凈化,并使之逐漸滲入土壤,涵養地下水,或使之補給景觀用水、清洗用水。

雨水花園除了能夠有效地進行雨水滲透之外,還能夠有效地去除徑流中的懸浮顆粒、有機污染物,可以調節環境中空氣的濕度與溫度等。雨水花園與傳統的草坪景觀相比,能夠給人以新的景觀感知與視覺感受,且建造成本較低,維護與管理比草坪簡單。

下凹綠地和雨水花園作為景觀綠化的主要呈現方式,既能夠與園區整體生態規劃理念相統一,又充分結合了土方平衡,開挖出的土方用于回填和墊高單體建筑的基坑,節約了投資,縮短了施工工期。

3、透水鋪裝

透水鋪裝是園區節約水資源、改善環境的重要措施,也是綠色建筑園區節水的發展方向之一。透水地面可以大量收集雨水、吸收地面揚塵,夏天比常規路面更涼爽,能有效補充小區地下水及緩解園區熱導效應,實現園區雨天無路面積水,還能對雨水起到凈化作用,下滲的雨水通過透水性鋪裝及下部透水墊層的過濾作用得到凈化。通常停車場、道路和室外活動場地等,有一定承載力要求,多采用石材、磚、混凝土、礫石等為鋪地材料,透水性能較差,雨水無法入滲,形成大量地面徑流,增加城市排水系統的壓力。透水鋪裝既能滿足路用及鋪地強度和耐久性要求,又能使雨水通過本身與鋪裝下基層相同的滲水路徑直接滲入下部土壤的地面鋪裝。

在本園區的設計中,因數據中心建筑周邊需要大量的室外設施、設備運輸臨時堆放場地,硬質鋪地區域較多,給透水鋪裝帶來了便利條件。同時結合不同道路、場地的承載力工藝要求,最終選定園區入口廣場、建筑之間的設備運輸臨時堆放場地、綠化步行道、植草磚停車位等部位采用透水鋪裝,總體透水鋪裝比例約30%,既滿足當地的生態要求,又增加了園區的排水能力,提高了數據中心建筑的抗洪防澇能力。(作者:王宇,吳江風,賀曉)