H鎮位于F縣東部偏南,地處兩縣交界處,總面積101km2。H鎮轄3個社區、25個行政村,常住人口約8萬人。近年來,H鎮按照中央和省、市、縣委產業振興政策指引,聚力產業興鎮,建設和美鄉村,采取多項措施強化基層組織,依托產業特色健全制度措施、加大扶持力度,積極探索產業發展新路徑。

首先,做活土地,提升穩產富民水平。以趙村、套村為試點,通過集體規模流轉、反租倒包等方式,整合分散在農戶手中、沉睡在集體賬中的零散資源,盤活村集體資產,壯大村集體收入。其次,以“噸良田”標準深入開展高標準農田建設,大規模實施土地綜合整治,并且大力推廣大豆玉米套種種植模式,提高土地利用率和產出率。培優產業,提升片區發展質效。再次,推行公司+基地+農戶的模式,農民以土地入股,農民專業合作社依托鎮土地流轉服務中心,集中土地建立投資羊肚菌特色種植示范基地,并建立利益聯結機制,以基地為平臺為村里的貧困戶提供就業機會,幫助其通過發展農業產業脫貧致富。最后,以村黨委為橋梁,在趙村、張莊、小樓村等區域用免費培訓獲得技能的方式吸引農戶,聯合周邊及村內種植大戶發展規模化特色農產品種植,推廣種植優質水稻、紫甘薯、水果玉米等各1000畝(1畝約等于667m2)以上。

H鎮采取的這些促進產業振興的政策措施雖然有力推動了農業增產、農民增收,但在筆者的實際調研走訪中發現,這些政策在執行過程中還存在著不少問題,一定程度上影響了政策效應的更好發揮。

一、政策本身:目標設計的模糊

從政策執行可操作化的視角來看,鄉村產業振興政策的具體措施要想在基層實踐中順利推行,必須進行本土化的轉化,即地方政府在執行時要結合本地實際情況將上級政策要求具體化,對政策目標精準明確,不斷優化和完善政策執行過程。制定具有針對性的政策目標,可使政策行為更具針對性,從而實現因時、因地、因人制宜的靈活執行。而H鎮政策實施方案在內容的表述上卻較為籠統,用詞模糊、抽象,如“深入開展高標準農田建設”“扶持壯大專業經營大戶”“大力推進農業產業數字化”等,但農田建設要建到什么樣的高標準、專業經營大戶要擴大到什么程度、農業產業數字化要達到什么指標,均沒有給出具體表述。在政策執行過程中,由于相關標準的界定不清晰,導致各村莊理解有偏差,農業產業發展水平不一。而基層的政策執行者在具體操作過程中的隨意性也較大,提升產業發展的工作精準性不強,容易造成重復性建設和創建內容弱化。

H鎮相關辦公室工作人員陳某提到:“上頭下發文件下來,我們也不知道他們到底怎么規定和要求的,只是強調要把經營大戶扶持起來,主任也不清楚細節,我也是按主任安排,把那幾個開工作室的喊到一起,把他們報上去了。其他人我也不知道是不是屬于扶持對象的范圍,也管不了啊。”

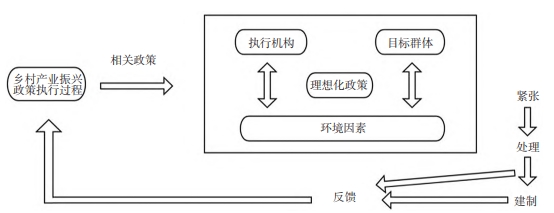

圖1 鄉村產業振興政策的史密斯政策執行過程模型

二、執行機構:政策表面化

政府的象征性政策執行屬于“面子工程”,即政策只停留在口頭或書面形式上,假意要完成政策,卻對政策執行采取敷衍的態度。這種現象在H鎮執行鄉村產業振興政策過程中屢有發生。如《加快農業產業集群建設,提升全縣農業產業化水平實施方案》宣講在H鎮正如火如荼地進行,劉莊村因土壤肥沃而聞名,在縣里請來技術專家考察后,認為這里適合采取種植皇冠梨,如果村內把土地流轉,以規模化的方式進行種植,既能實現土地產值增長,又能增加集體和村民的收入。然而該村村支書黃某對此卻無動于衷,他認為自己馬上到退休年齡,此時若大刀闊斧抓產業、搞土地流轉,一旦因“執行不力”使村民蒙受損失、自己被撤職的結果是得不償失的。最終,黃某在政策執行中選擇“出工不出力”的行為,宣傳政策工作只停留在召開村頭大會和隨機走訪村戶,沒有更深一步的溝通交流,也沒有具體的目標要求,只是為應付上級政府對鄉村產業振興建設的檢查。

此外,鄉鎮有些部門在產業振興政策下達后,為了盡快完成縣里任務,會要求下級及時提交執行程序、執行經驗、執行成效等書面文字材料。然而,有些村莊因自身產業基礎薄弱,執行工作本就開展起來困難,如果不選擇弄虛作假,就會錯過上報時間。比如胡樓村,為了應對檢查考核,政策執行還未全面啟動,材料就做出來了,把藍圖當作現實情況,以計劃作為執行總結,在試點進行各種“擺拍”,交了材料應付上級審查之后,鎮政府相關部門也不會再“盯”著政策是否落實。還有些部門與其他相關配合的平級或下級部門缺少溝通與協調,職權運用不當,為及時完成任務而不顧一切。造成了諸如盲目應對考核、虛假統計、采取象征性的執行方式。并且在整個執行過程中,基層政府機構若沒有有效的監督機制,“暗箱操作”現象就會頻發,最終使得政策無效落實。

三、目標群體:認知能力的偏差

史密斯指出,政策執行的成功與否受到多個因素的影響,其中包括目標群體對現有政策的執行經驗、對組織人員的接納程度及對自身所處環境的認知水平。因此,在公共政策執行過程中必須重視目標群體的情況,只有他們對政策內容及其精神實質有了較好的認識和接受,才有可能產生與政策制定者本意相一致的行動,從而實現政策預定目標。H 鎮村民普遍學歷不高,缺乏職業技能,三分之二的常住人口中 80%以上都是 56 歲以上的村民,面對新事物和新思想并不愿意主動嘗試。有些村民以種糧為生,除了能產出自己的口糧,每年還能賣出一部分,雖然收入不多,但也足夠一家人的溫飽了,而且家里還有年輕人在外打工貼補家用,生活還過得去,對于鎮上正在推動的特色果品產業無動于衷,反而認為若改種果樹,一旦因種植技術不當蒙受損失,后果不堪設想。此外,這些村民還普遍存在著當官只想抓政績的思想觀念,對過去基層執行者的腐敗、亂作為等行為深惡痛絕,由此質疑基層政府的產業創新行動,抵制對傳統耕作種植方式的改變。“什么政策不政策,產業不產業,我就是個農民,我啥都不懂。真有這么好的事?還不是他們能撈點油水,掙點面子,過一段時間你看看,肯定也不管不問了。”

四、政策環境:政策監督的乏力

史密斯認為,政策自身所承載的意向、規范一旦在特定情境中得以實施,就必然會受外部環境因素所左右。在外部環境因素不利的情況下,政策運行便會受到阻礙[4]。同時,與政策執行的自然環境相比,其所處的社會環境要重要得多。而當政策進入執行階段時,因不能確保政策的執行完全按政府所預想的那樣運行,所以社會環境中的監督因素顯得尤為重要。

調研發現,H鎮在產業政策執行過程中主要存在三方面的監督不足,導致了政策執行的乏力。首先是政府內部監督不足。一方面,對于產業振興政策的執行并沒設有詳細的考核標準,工作進程也沒有實時的監控機制;另一方面,雖然 H 鎮成立了專門的農業農村辦公室,但執行程度只能通過下級上報的書面材料了解,下級執行人員的消極或不作為情況難以被發現。其次,社會媒體監督功能弱化。在社交網絡官方賬號、報刊上查閱和搜索到的關于H鎮的報道,大多是關于產業振興政策、典型示范村實施進度和成效的報道,缺乏對執行中存在問題的詳細報道和分析,報道內容也基本都是熱點問題,缺少持續性的后續關注。最后,是目標群體監督的缺失。政策執行的效果會直接影響政策的目標群體,因此,從監督的角度來看,政策目標群體更有發言權和參與權,但在實際中,由于目標群體政策溝通渠道不暢,監督形同虛設。在F縣人民政府網站上,信息少、更新慢、內容簡單,關于鄉鎮產業振興政策及其實施狀況的信息更是少之又少,也沒有設置群眾意見反饋欄以及各級監管機構的聯系方式,最終使得目標群體無法有效發揮監督作用。(作者:陳雨露,李亞,郝鄒琴)