關(guān)于地方政府舉債融資的成因,一直以來有兩種說法。一是收支劃分說,即1994年分稅制改革后政府間財力上移和支出下移,地方政府不得不舉借債務(wù);二是政績驅(qū)動說,即地方政府領(lǐng)導(dǎo)干部為滿足政績考核要求或?qū)崿F(xiàn)發(fā)展,舉債搞建設(shè)。但仔細(xì)分析不難發(fā)現(xiàn),這兩種說法均較難成立,前者似是而非,后者因果倒置。

一、專項債的成因

關(guān)于收支劃分說。一旦考慮寬口徑的轉(zhuǎn)移支付,在全國財政預(yù)算四本賬中,中央支出占總支出份額只有10%多一點,地方支出占比卻近90%。假定中央政府不支出,將其支出份額全部轉(zhuǎn)移給地方,那么,地方政府是否就不需要舉債融資?

關(guān)于政績驅(qū)動說。眾所周知,至少在2015年《預(yù)算法》修訂并實施以后,地方債務(wù)的“遏增量化存量”已成為考核事項,尤其是2017年7月第五次全國金融工作會議召開后,對地方政府領(lǐng)導(dǎo)干部提出要求——“嚴(yán)控地方政府債務(wù)增量,終身問責(zé),倒查責(zé)任”,然而,地方政府隱性債務(wù)仍然持續(xù)存在。為什么地方政府不惜冒著被問責(zé)的風(fēng)險去觸及另一個風(fēng)險?

中國地方債務(wù)問題之所以反復(fù)出現(xiàn),有兩方面的客觀原因:一是城市化快速推進(jìn)的歷史階段;二是過去較長時間中國財政金融體制的制度背景。中國的城鎮(zhèn)開發(fā)與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要大規(guī)模投融資,卻無相應(yīng)的體制機制提供制度性保障。在這種情況下進(jìn)行投融資,要么求助政府預(yù)算,要么求助商業(yè)銀行。前者意味著由當(dāng)代納稅人承擔(dān),后者則由商業(yè)銀行支撐。而由于代際公平和資金錯配問題很嚴(yán)重,兩者都難以勝任。事實上,中國城鎮(zhèn)化是在以下背景展開:地方政府、金融機構(gòu)嘗試各種“創(chuàng)新”或“變通”;出于穩(wěn)定財政金融體系的需要,中央政府不斷進(jìn)行規(guī)范和整治。這就形成了各方長期博弈、話題常說常新、痼疾長期難治的局面。僅流于淺層次歸因,而缺乏對真正原因的認(rèn)知,容易帶偏重點。只有探究地方政府舉債融資行為的內(nèi)生動力,才能尋求可能存在的內(nèi)生約束,也才可能錨定要害部位,著手推動深層次改革。

二、專項債的功能

修訂后的《預(yù)算法》允許地方政府發(fā)行債券,尤其是專項債券,這是城鎮(zhèn)化投融資制度化探索的重要進(jìn)展。截至2022年年底,專項債券累計發(fā)行44.07萬億元,其中新增債券發(fā)行累計22.26萬億元,占發(fā)行總額的50.51%(用于“借新還舊”的再融資債券發(fā)行累計9.45萬億元,占比21.44%);全國地方政府債務(wù)余額約為35.06萬億元,其中專項債務(wù)余額約為20.67萬億元,占比約為58.96%。由此可見,地方政府專項債逐漸承擔(dān)了兩大功能:一是為地方提供城鎮(zhèn)開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金,二是成為中央政府宏觀調(diào)控的政策工具。

1.城鎮(zhèn)化投融資工具

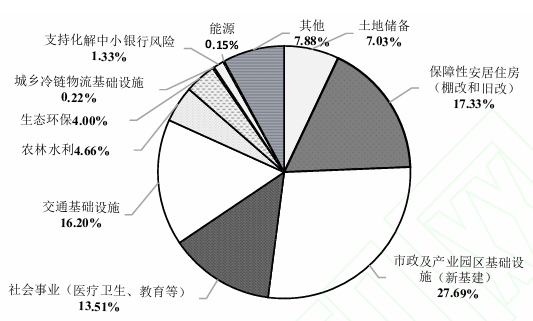

自2015年開始發(fā)行以來,地方政府專項債券經(jīng)歷了三個階段。[2]第一階段(2015-2017年)以置換債券為主。到2018年,針對截至2014年年底認(rèn)定的14萬多億元地方政府存量債務(wù)基本上完成置換。第二階段(2017-2019年)以新增專項債券為主,投向若干由政府主導(dǎo)的重點建設(shè)項目。基于專項債券的特點以及實現(xiàn)項目收益與融資自平衡的要求,先后選擇了土地儲備、政府收費公路和棚戶區(qū)改造項目,關(guān)于債務(wù)發(fā)行、清償、項目管理等方面的規(guī)則也逐漸形成。第三階段(2019年年底至今)實現(xiàn)調(diào)整和轉(zhuǎn)型。專項債券先后退出土地儲備和棚戶區(qū)改造項目,專注于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),更加多樣化,功能也更為豐富。經(jīng)過2020年和2021年的調(diào)整,專項債券資金流向收費公路、市政工程和產(chǎn)業(yè)園區(qū)等廣義上基建項目的份額大幅增長。從2018年到2023年9月,新增專項債券累計投向主要集中于以下項目:市政及產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施(占比約28%)、保障性安居住房(包括棚改和舊改,占比約17%)、交通基礎(chǔ)設(shè)施(占比約16%)、社會事業(yè)(占比約14%)(見圖1)。

圖1 2018年至2023年9月新增專項債券累計投向分布

地方政府專項債券演變呈現(xiàn)以下四方面趨勢。

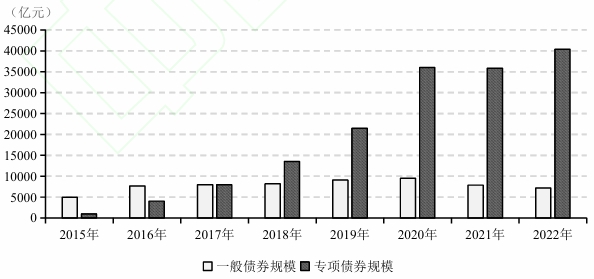

第一,比例逐年提高。自2018年以來,專項債券發(fā)行規(guī)模超過一般債券。新增債務(wù)額度自2018年的21705億元上升到2022年的47566億元,五年間增幅達(dá)119.15%(見圖2)。

圖2 地方政府新增一般債券規(guī)模與專項債券規(guī)模

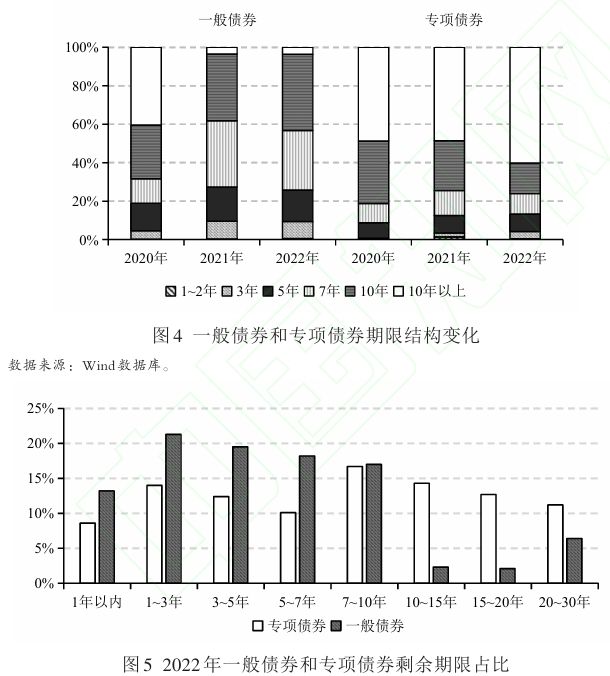

第二,期限不斷延長,日益匹配城市開發(fā)與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的長周期特點(見圖4和圖5)。從剩余期限來看,2022年地方政府專項債券期限主要集中在7~10年,占比約為16.7%,且剩余期限分布在7~30年者占比約為54.9%(見圖5)。

這意味著專項債券在期限上具有支撐中國城市開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)長周期的作用。

第三,主要分布于經(jīng)濟相對發(fā)達(dá)的省份。從分布情況看,東部地區(qū)專項債券的余額高、占比大。截至2022年年底,廣東、浙江、山東、江蘇等東部經(jīng)濟大省的專項債券余額均超過萬億元,占當(dāng)?shù)氐胤絺鶆?wù)的比重分別高達(dá)70.9%、70.1%、68.0%、64.3%。這主要是因為經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)工業(yè)化帶動城鎮(zhèn)化的水平高,儲備的成熟項目較多,項目收益率上也更有保障。

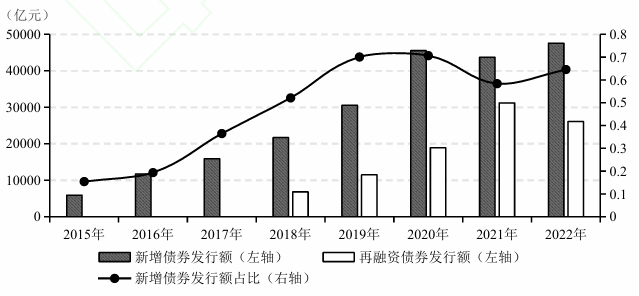

第四,新增債券額度占債券發(fā)行總額的比例由2018年的52.11%上升到2022年的64.56%。不容忽視的是,再融資債券份額快速提高,2018-2022年增長約4倍,這表明發(fā)行地方政府專項債券用于“借新還舊”的份額大幅增長(見圖6)。專項債券承擔(dān)地方城建開發(fā)投資的能力將越來越弱。發(fā)行債券幾年來,全國除了東部經(jīng)濟大省償債能力較強之外,在西南和東北等經(jīng)濟欠發(fā)達(dá)地區(qū),項目收益低、土地市場不景氣,專項債還本付息壓力大幅上升。2022年,全國有26個省份的專項債償債率(專項債還本付息/政府性基金預(yù)算可用財力)超過20%,排名前三位的省份分別是天津(153.4%)、黑龍江(118.5%)和云南(88.1%)。

圖6 地方政府專項債券發(fā)行構(gòu)成變化

2. 宏觀調(diào)控的政策工具

不同于地方政府一般債券以地方政府(主要是省級政府)的信用為基礎(chǔ),專項債券則以項目資產(chǎn)及其收益為基礎(chǔ),這部分債券發(fā)行不計入預(yù)算赤字。中國長期將財政赤字率作為財政政策空間的重要考量因素,在跨周期和逆周期宏觀調(diào)控中,專項債很容易成為穩(wěn)投資的政策工具。“控赤字”+“擴大或縮小專項債”+ “嚴(yán)控或放松隱性債”,逐漸成為宏觀調(diào)控的政策組合。由于存在以下三方面特點,地方政府專項債在宏觀調(diào)控上不僅具有總量功能,而且具有結(jié)構(gòu)效應(yīng)。

一是與土地出讓收入緊密相關(guān)。無論是申報地方政府專項債,還是發(fā)行城投債,盤活土地資源是各地進(jìn)行城鎮(zhèn)開發(fā)與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)融資最大的依靠,即所謂的土地財政。

根據(jù)2017年發(fā)布的《新增地方政府債務(wù)限額分配管理暫行辦法》(以下簡稱《辦法》),新增地方政府債券限額的分配依據(jù)采用因素測算法確定。主要有以下因素:各地區(qū)債務(wù)風(fēng)險水平、財力狀況,以及統(tǒng)籌考慮中央確定的重大項目支出、地方融資需求等情況(《辦法》第六至十五條)。地方財政中一般公共預(yù)算屬于“吃飯財政”,而償債能力真正來自項目收益的比重較低,各地“本級政府性基金預(yù)算收入”多以土地出讓金為主。然而,土地行情又與宏觀經(jīng)濟尤其是金融市場波動高度相關(guān),這使得專項債融資在全國各地的區(qū)域分布與宏觀經(jīng)濟周期波動中的區(qū)域分布類似——地區(qū)差異較大且波動大。

二是與政府投資管理體制緊密相關(guān)。按照《政府投資條例》,政府投資是指使用預(yù)算安排的資金進(jìn)行固定資產(chǎn)投資建設(shè)活動,包括新建、擴建、改建、技術(shù)改造等。其方式主要有四類:直接投資、注入資本金、投資補助和貸款貼息。其中,采用直接投資、注入資本金等方式的項目被稱為政府投資項目,需要編制項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計,按政府投資管理權(quán)限和規(guī)定程序上報投資主管部門審批。專項債資金屬于此類項目,除了適用項目審批流程之外,還應(yīng)當(dāng)就債券發(fā)行提供一系列申報材料。這意味著,在宏觀調(diào)控中,與貨幣政策僅突出總量意義有所不同,財政和投資政策在結(jié)構(gòu)上甚至微觀項目上可以精準(zhǔn)實施并產(chǎn)生影響,當(dāng)然也存在行政效率問題。

三是與金融市場緊密相關(guān)。地方政府專項債券每年的發(fā)行規(guī)模、利率、期限以及發(fā)行節(jié)奏和到期償付節(jié)奏,都是影響金融市場運行的重要變量。這些債券的持有人結(jié)構(gòu)和流動性還影響中國人民銀行的貨幣供應(yīng)操作。2019年6月之后,專項債券被允許作為符合條件的重大項目資本金,地方政府專項債券融資中還有部分被用于補充當(dāng)?shù)亟鹑跈C構(gòu)資本。2023年12月11-12日召開的中央經(jīng)濟工作會議提出要“合理擴大地方政府專項債券用作資本金范圍”,這種“債上加債”的操作可起到快速加杠桿的效果,有利于擴大社會融資規(guī)模,從而提高總需求。

三、城投債與專項債同頻共振

作為地方政府的特殊目的機構(gòu)(SpecialPurposeVehicle,SPV),城投企業(yè)依托政府授權(quán)的資產(chǎn)或者政府信用進(jìn)行融資。經(jīng)過幾次調(diào)整,城投債已成為地方政府投融資的重要工具,包括企業(yè)債券、中期票據(jù)、短期融資券以及向銀行等金融機構(gòu)的融資等,統(tǒng)稱為城投有息債務(wù)。中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程中,城投企業(yè)承擔(dān)實施主體的功能,城投債和專項債是其主要融資方式。其中城投債發(fā)行規(guī)模更大,也更受地方政府青睞。城投債與地方政府債券在規(guī)模變化、資金投向、清償來源以及到期清償壓力上都高度吻合,二者可謂同頻共振。

從規(guī)模上看,2017-2022年,地方政府顯性債務(wù)余額由16.47萬億元增至35.06萬億元,翻了一番多。不過,這并未帶來地方城投債減少,各地城投有息債務(wù)余額由29.29萬億元增至57.48萬億元,幾乎翻了一番(見圖7)

圖7 地方政府顯性債務(wù)余額與城投有息債務(wù)余額

從用途上看,城投債大多用于園區(qū)建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),是地方政府專項債的“配套”,只是比后者的規(guī)模更大。從債務(wù)償還看,主要是“賣地還錢”和“借新還舊”,這既適用于專項債,也適用于城投債。專項債清償既非主要依賴項目收益,也非來源于土地出讓收入,而是依靠“借新還舊”(80%以上)。2021年之后,70%以上的城投債被用于償還舊賬。

在到期清償壓力上,地方政府專項債與城投債也高度一致。2023年全國地方政府專項債到期規(guī)模約為3.65萬億元,同比增加31.52%,創(chuàng)歷史新高。同樣,2023年城投債到期規(guī)模也創(chuàng)歷史新高(合計5.69萬億元),同比增加52.09%。