地方政府專項債券在穩定投資、擴大內需、補充短板等方面發揮著積極作用,但在申報、使用、管理中出現了資金閑置不用、違規使用的“老問題”、資金用途頻繁調整的“新現象”以及項目收益不達預期的“潛在問題”與項目收入未納入核算的“脫管問題”,這些問題無疑會增加專項債券的風險,對此,財政部提出對專項債券實施穿透式監測。本文在界定專項債券穿透式監測的基礎上,分析了現有專項債券穿透式監測的現狀與問題,得出現有“串聯式”監測系統不能解決“信息不對稱”這一本質問題,引入區塊鏈技術構建“并聯式”監測系統,可形成物理分散與邏輯集中的統一協調機制與“一數一源、一源多用”的共建、共享機制,進而從機制上解決“信息不對稱”問題。

一、專項債券穿透式監測的由來

穿透式監測最早被歐美國家用于稅務領域,旨在依據交易實質來確定納稅人的納稅義務,防止納稅人依托交易形式隱匿納稅實質,非法避稅。此后,穿透式監測被廣泛用于銀行、證券、保險、財政等領域。2016年10月,國務院辦公廳發布的《互聯網金融風險專項整治工作實施方案》(國辦發〔2016〕21號)中提出要采取重視業務實質的“穿透式”監管方法;此后,財政部發布的《地方政府債券發行管理辦法》《地方政府專項債券項目穿透式監測工作方案》和《地方政府專項債券項目資金績效管理辦法》中分別提出要對專項債券進行穿透式管理、穿透式監管和穿透式監測。在這些不同表述中,盡管沒有給出穿透式監測的具體定義,但《地方政府專項債券項目穿透式監測工作方案》中明確了穿透式監測的目標、范圍、內容和工作要求,其目的主要是防范專項債券風險,重點解決以往監測中信息不對稱導致的監測不到位、監測不及時問題。依據這些官方文件,本文將專項債券的穿透式監測界定為:按照“實質重于形式”原則,透過專項債券層層嵌套資產、交易等形式,運用“事實發現”方式獲取專項債券申報、發行、使用、項目運營、償還以及績效評價全過程、全方位的數據與信息,全面揭示專項債券的風險,防止地方政府濫用或違規使用專項債券。

從現有審計公告等官方披露的資料與機構研究公開發布的信息事實,我國專項債券的主要問題表現在以下四個方面。第一,專項債券項目準備不充分、申報不規范,超進度支付、挪用擠占、擴大使用范圍的“老問題”依然十分突出。從審計署公布的審計結果看,2021年有10個地區將136.63億元專項債資金違規用于人員工資、企業經營等,33個地區217億元的專項債資金閑置時間超過1年。①2022年各省市披露的審計報告中,超80%的省市也提到專項債券的管理問題,其中山東②、廣東③、四川④、云南⑤、貴州⑥等省公布的審計報告,進一步補充說明了專項債券使用中的“老問題”,即項目儲備不充分,前期論證不扎實導致的“資金等項目”、資金改變用途甚至違規使用等。2023年各省份公布的2022年預算執行和財政收支審計報告顯示專項債使用進度慢、資金使用效率低(全國2022年專項債的使用率為42.7%,天津2022年發行專項債的使用率僅為38.9%)、違規擴大資金使用范圍,重大項目開工難、進展慢,拖欠中小企業資金等問題。第二,2022年和2023年出現了專項債券項目資金用途頻繁調整的“新現象”。盡管2021年11月份財政部發布的《地方政府專項債券用途調整操作指引》中明確指出對專項債券資金堅持不調整為常態、調整為例外,但多地出現當年發行當年調整,甚至調整1個多月前發行的專項債券項目。第三,專項債券項目資金使用效益不高,收益難達預期的“潛在問題”也已顯現。⑦按照中誠信國際發布的《中國地方政府債券發展報告(2022)》,2021年1月—9月,70%以上新增專項債券項目的本息覆蓋倍數小于2倍,少數項目低于1倍。第四,少部分專項債券數據存在脫離監測的“脫管問題”。在2022年廣東省公布的審計報告中顯示,該省1個市2021年有1個專項債券項目產生的16.64億元收入未繳入國庫償還專項債券的本息。上述可能引發專項債券風險的“老問題”“新現象”以及“潛在問題”與“脫管問題”,為專項債券穿透式監測提供了事實依據,而這背后的本質問題是信息不對稱,地方政府或項目建設單位等有發行、使用和管理專項債券的信息優勢,財政部作為專項債券的管理部門則處于信息劣勢,因此,財政部提出的穿透式監測,無疑是一種較好的解決思路,但是否能實現初衷,關鍵在于能否有效提升專項債券監測的穿透性。

二、專項債券穿透式監測的現狀及問題

財政部作為監測機構,對專項債券制定相關政策的同時,建立了中國地方政府債券信息公開平臺(CELMA),并依托派駐各地的監管局利用CELMA平臺監測地方政府定期發布的債券限額、余額及債券發行、存續期管理、經濟財政狀況等信息。地方政府在CELMA平臺上發布數據的同時,也在按照財政部發布的穿透式監測工作方案要求,建立自己的監測體系。遼寧于2020年11月建立地方政府債券穿透監測體系,一方面通過4項進度指標①從資金端,對新增債券資金的發行入庫、撥付使用、清償兌付進行全過程跟蹤監測;另一方面,從項目端的項目儲備、項目建設、項目運營進行全生命周期監測。同年,山西、吉林、廣東等地通過對專項債券發行、資金撥付與實際支出進度的實時監測,對專項債支出進度緩慢的項目進行預警;陜西、福建等地2022年也陸續上線債券項目穿透式監測系統。從各地監測系統的建設情況看,還存在以下不足。

首先,相關機制與法律制度不健全,未形成系統的穿透式監測方案。依據專項債券的資金流向,需要從資金端與項目端兩方面進行穿透式監測,但我國只發布了《地方政府專項債券項目穿透式監測工作方案》,僅僅從項目端監測,未包含資金端的監測;而且更多的是工作層面的要求,并未涉及對監測到風險的處置、處罰措施,比如專項債券資金違規使用,不能從機制上制止,從制度上追責,從法律上制裁,從而難達初衷,甚至可能導致如Schnee(2017)所說的穿透式監測權力濫用。

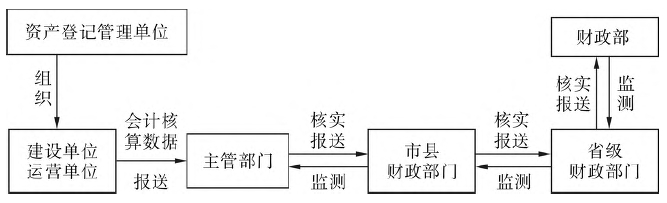

其次,缺乏統一監測體系,難以解決“一數同源”的信任問題。目前實施的穿透式監測還處于嘗試階段,財政部與省級財政部門分別在CELMA系統與各省建立的監測系統兩套系統中分別實施監測,但兩套系統主要通過指標進行監測,而指標涉及的數據依然是層層上報,最后統一由省級財政匯總發布,因此,財政部與省級財政部門依據兩套系統中的“同源數據”進行串聯式監測(如圖1所示),既有監測真空問題,也有監測重疊問題,總體上監測成本高、監測效率低,并且不能解決信息不對稱問題。由于不能解決信息不對稱問題,各省出于自身利益考慮,容易合謀篡改信息,甚至為獲得項目資金支持,利用同一收益來源評估不同項目。

圖1 現有的專項債券“串聯式”監測圖

三、區塊鏈技術在專項債券穿透式監測中的運行機制

理論上,區塊鏈技術可以在不可信的競爭環境中低成本建立信任的新型計算范式與協作模式,憑借其獨有的信任建立機制,實現穿透式監測與信任逐級傳遞。

在實踐中,區塊鏈技術已經應用于債券發行。2018年8月,世界銀行首次發行了1億澳元的基于區塊鏈技術創建、分配、轉移與管理的債券。2019年12月3日,中國銀行同步使用自主研發的區塊鏈債券發行簿記系統,在國內發行200億元的小微企業貸款專項金融債券。該系統向發行人、承銷商與投資者等參與主體頒發CA證書,由發行人指定簿記管理人,簿記管理人通過鏈上組建承銷團的方式,完成簽名認證;債券發行中,系統通過智能合約將分布在不同時間點的債券詳情、公告文件、配售結果等關鍵信息自動上鏈儲存。這些上鏈信息通過在全網實時廣播的方式,保證系統用戶能夠查看到不可篡改的相應區塊鏈交易ID、區塊哈希值與區塊編號。通過區塊鏈技術,不僅提升債券信息的透明度與公信力,而且提高債券的發行效率,降低債券的發行成本與發行中的信息不對稱風險,還有利于審計與監管。

這些實例為專項債券穿透式監測提供實踐基礎,即應用區塊鏈技術的分布式存儲、點對點傳輸、加密算法、共識機制等技術完成專項債券的發行和管理,具有靈活、可擴展、高度集成、信息共享的特點。在專項債券穿透式監測中,通過價值數據上鏈可以自動形成兩種機制。第一,形成物理分散與邏輯集中的統一協調機制。由于財政部是地方政府專項債券的管理主體,即盟主方,理應由其在征求各方意見基礎上,制定加盟協議,以保證地方政府專項債券管理的邏輯集中,即財政部可以采用許可鏈中的聯盟鏈方式,通過許可,讓地方政府專項債券的相關參與方(即加盟方,主要包括地方政府各級主管部門、地方財政部門、專項債券發行機構、承銷商、投資者、專項債券項目資產登記管理機構、專項債券項目建設單位與運營單位以及咨詢公司、評級機構和審計部門等中介機構)實名進入、退出,各參與方以身份認證、簽署加盟協議為法律依據,應用區塊鏈,各盡其責地獨立發布和使用專項債券相關信息。盡管數據存儲上是物理分散的,在技術與應用上是去中心化的,但在監測、管理上有集中、統一的指標與規則。

第二,形成“一數一源、一源多用”的共建、共享機制。通過區塊鏈技術,建立規范的專項債券信息共享機制,一方面降低多頭重復采集、存儲專項債券數據的成本,同時降低多方對賬的成本;另一方面,明確專項債券數據產生的主體責任,提高數據的安全性、可靠性與及時性。盡管在專項債券穿透式監測區塊鏈中“一數一源”,但通過共識、共建、共治、共享的智能化制度體系,使得聯盟鏈中的數據具備多方維護、交叉驗證、全網一致,不易篡改的特征,因而“一數一源”使得責任主體有備案、主體責任易追溯。(作者:韓文琰 張家瑋)