文章從應對國際形勢變化、構建雙循環新發展格局、海洋裝備業高質量發展3個層次分析我國海洋裝備產業鏈發展需求;通過初步構建海洋裝備產業鏈圖譜。

我國海洋裝備產業鏈發展需求

一、應對國際形勢變化

1.1 應對國際新形勢及戰略競爭調整

受新冠疫情沖擊,地緣政治對世界經濟的影響力逐漸攀升,各國政府開始重視與強調產業鏈供應鏈的韌性,從重視效率轉向更加重視安全。海洋裝備業具有充分參與國際市場競爭、全球供應鏈條長等特點,極易受國際形勢干擾。例如:美國的戰略競爭對策對我國海洋裝備業的發展帶來阻力,其中船海領域是“重災區”;特朗普任美國總統期間公開將中國列為“戰略競爭對手”,全面打擊我國多家高科技及軍工企業,給我國海洋裝備產業鏈供應鏈安全帶來嚴峻挑戰,我國須加以防范。

1.2 應對全球碳減排

多年來,歐美國家通過組成聯盟或一致行動,不斷營造和強化航運業脫碳的緊張氛圍,實現低碳和零碳轉型已經成為迫切需求。國際海事組織(IMO)溫室氣體減排初步戰略設置2025年、2030年、2050年3個重要節點,對航運業和造船業加大減排力度提出更高要求。盡管未來替代技術的發展格局并不清晰,但目前已有一些技術應用,以液化天然氣、甲醇為代表的低碳燃料技術快速發展,零碳燃料尤其是氨燃料、氫燃料等也逐漸受到重點關注。這些新的發展趨勢將對我國海洋裝備業的技術創新提出新的要求,同時給我國海洋裝備產業鏈的發展帶來新的調整。

1.3 打破國際尤其是歐洲高端配套壟斷優勢在海洋裝備配套領域,歐洲在動力配套、通信導航等方面處于世界領先地位。歐洲設計生產的船舶配套產品以安全、復雜、環保著稱,并通過實際應用不斷改進配套產品性能,不斷提高產品的自動化程度,加強產品的安全性,優化系統操作的靈活性。除此以外,歐洲在全球建立配套系統和設備服務點,在國際市場占有絕對優勢,全球服務業務提升配套產品的品牌效應并帶來較高的利潤。在船市周期的低谷中,全球服務業務的利潤成為配套企業穩定的收入來源。

經過多年的發展,我國在低端配套領域占有一定份額,但高端配套設備仍依賴進口。海洋裝備質量和性能的提升主要依賴配套系統和設備的技術進步,我國亟待提升關鍵配套設備研發攻關能力,在海洋裝備關鍵配套領域掌握關鍵技術與研發能力,通過市場化應用不斷推動高技術產品的更新迭代,保障我國海洋裝備領域的高端配套供給。

二、構建雙循環新發展格局

2.1 促進雙循環發展

海洋裝備業有“綜合工業之冠”之稱,其發展將帶動超過80%門類的產業進步,具備雙循環的基礎與實力。“以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進”的新發展格局以創新驅動、高質量供給引領和創造新需求,將促進產業鏈協同,提升供應鏈穩定性,為海洋裝備產業鏈帶來新的發展機遇,帶動海洋裝備業高質量發展。

2.2 維護海洋裝備產業鏈供應鏈安全穩定

海洋裝備業是我國最早的對外產業之一,已形成產業鏈供應鏈全球化的格局。面對國際發展新形勢的挑戰,我國應增強海洋裝備產業鏈供應鏈自主可控的能力,強化頂層設計能力,通過“找短板補短板”,提升海洋裝備業的基礎再造能力和產業鏈提升能力,確保我國海洋裝備領域基礎產品、關鍵核心技術及關鍵零部件等的供應安全,在受到限制時依舊能夠維持國內海洋裝備產業鏈的穩定運行。

2.3 繼續深化供給側結構性改革

國家和地方“十四五”規劃為高端裝備業的發展指明方向。船舶工業是我國重要的國防與經濟支柱產業,國家及相關地方政府對“十四五”時期船舶工業的高質量發展作出部署。當前我國船舶工業面臨生產、組織、技術的變革升級,同時受價格和成本約束、供應鏈水平制約和客戶需求牽引[2],海洋裝備業的轉型升級已經進入攻堅階段。

海洋裝備業高質量發展

一、提高總裝建造環節的精細化管理水平,提升國際競爭力

世界海洋裝備業進入新一輪的深刻調整期,圍繞技術、產品、市場的全方位競爭日趨激烈。作為海洋裝備產業鏈的鏈主環節,總裝建造企業需要適應新產品、新技術、多訂單和環保等要求,優化升級生產設施,提高生產能力和產能利用效率。通過改善生產模式、精益管理以及加強工時和耗材管理,提升工效、降低浪費,通過減少成本創造利潤空間,提升我國海洋裝備產業鏈優勢環節的國際競爭力。

二、強化產業鏈各環節聯動,提升產業鏈協同效能

海洋裝備總裝建造企業、配套企業、研發設計單位、原材料廠商、金融服務公司等全產業鏈條的協同效應,是決定產業國際競爭力的關鍵。我國海洋裝備企業要加強與能源企業、鋼鐵企業、有色金屬企業、研發設計單位等的溝通聯系,建立良好的聯動協作機制,使國內船企為貨主、船東提供一站式服務,逐漸擺脫國際競爭和國內競爭“雙競爭”模式下被過度擠壓的形勢,促進造船市場理性回歸。鼓勵國內航運公司購買國外船東棄單的船舶,并在信貸支持上給予優惠。對接國內大型能源資源公司,推進深海采礦船、海上養殖設施、海上風電建設運維船等一批新型海洋裝備的研制和應用。

圖1 海洋裝備產業鏈

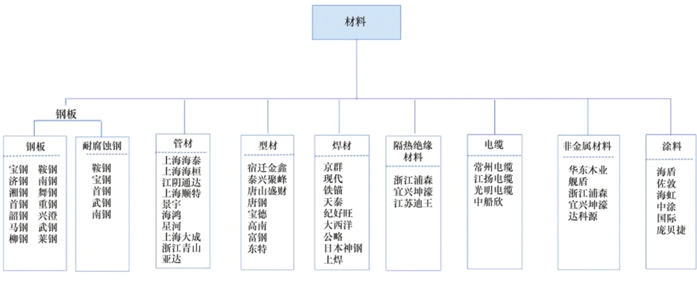

圖2 材料產業鏈

三、創新市場規則,助力我國優勢和潛力產品滲透國際供應鏈

未來針對海洋裝備配套系統和設備的技術研發仍是發展的重中之重,包括新能源動力技術、綜合電力技術、輕量化技術、智能化技術等。因此,亟須打造一批高端制造企業并發揮其引領作用,大力培育一批自主創新能力達到或接近世界一流水平的領軍型企業,充分發揮其在產業價值及利潤分配、資源配置、工業關系等方面的決定和支配作用,成為高端海洋裝備業引領的主力軍。

在充分考慮國際貿易規則和引入國際先進技術設備的前提下,創設“國輪國造”“國貨國運”“國輪國配”以及國內油氣等資源開發的優先規則,爭奪定價貨幣的選擇權和制定知識產權共享原則等,激活國內國際海運與海上油氣開發的市場。

構建我國海洋裝備產業鏈圖譜及評價指標

經過多輪專家研討及調研,本研究初步構建海洋裝備產業鏈主要環節圖譜,包含原材料、研發設計、總裝建造、配套、船海服務及運維6個主要環節,其中配套又分為通用配套及專用配套2個部分(圖1,由“我國海洋裝備產業鏈發展戰略研究”課題組繪制)。

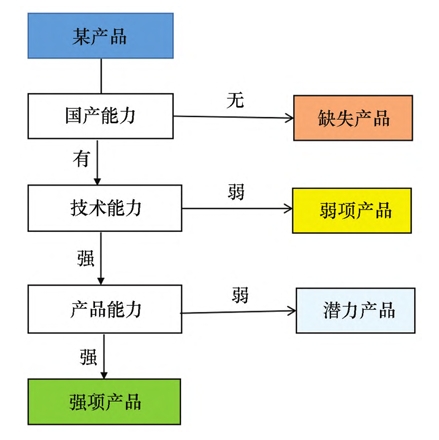

圖3 海洋裝備業自主可控分類

根據研究需求,將產業鏈的每個環節再進行細分。以材料為例,二級分類如圖2所示。根據文獻梳理及專家調研等,本研究參照信息技術安全領域、國防科技工業領域及航天領域的自主可控評判標準,結合我國海洋裝備業的實際情況,設置海洋裝備業自主可控的評價指標(表1)。基于國產能力、技術能力和產品能力,將海洋裝備產業鏈各環節分為4種類型(圖3)。①缺失環節:不具備國產能力,即國內沒有生產該產品的企業。②弱項環節:具備國產能力但技術能力較弱,表現為未掌握關鍵技術的自主知識產權以及關鍵零部件依賴進口等。③潛力環節:具備國產能力且技術能力較強,但產品能力較弱,表現為與國外同類產品相比性能不佳,國產產品裝船率低。④強項環節:具備國產能力,且技術能力和產品能力均較強。(作者:馬蕊, 蔡鵬, 柳存根)