文化產業作為具有高附加值、強融合性的新興產業形態,在鄉村振興中發揮著獨特而重要的賦能作用。2025 年中央一號文件明確提出,“要著力壯大縣域富民產業,推進鄉村文化和旅游深度融合,開展文化產業賦能鄉村振興試點,提升鄉村旅游特色化、精品化、規范化水平” 。

一、鄉村文化產業的現狀

豐富的鄉村文化資源

我國鄉村地域廣闊,民族眾多,擁有豐富多彩的文化資源。這些資源涵蓋物質文化遺產和非物質文化遺產,如古老的村落建筑、傳統的農耕器具等物質文化遺產,以及民間傳說、民俗節慶、傳統手工藝、地方戲曲等非物質文化遺產。不同地區的鄉村文化各具特色,如江南水鄉的溫婉細膩、西北鄉村的粗獷豪放等,這些獨特的文化資源構成了鄉村文化產業發展的堅實基礎。

鄉村文化產業的初步發展

近年來,隨著鄉村振興戰略的推進,各地積極探索鄉村文化產業發展模式,取得了一定成效。許多鄉村依托當地文化資源,發展了文化旅游、民俗體驗、創意農業、特色手工藝等產業形態。一些具有歷史文化底蘊的古村落,通過修復古建筑、開發民俗文化體驗項目,吸引了大量游客,帶動了當地餐飲、住宿等相關產業發展,拓展了農民增收渠道。陜西袁家村通過修復關中民俗建筑群與動線規劃,年接待游客超600萬人次,村民年收入達10萬元。

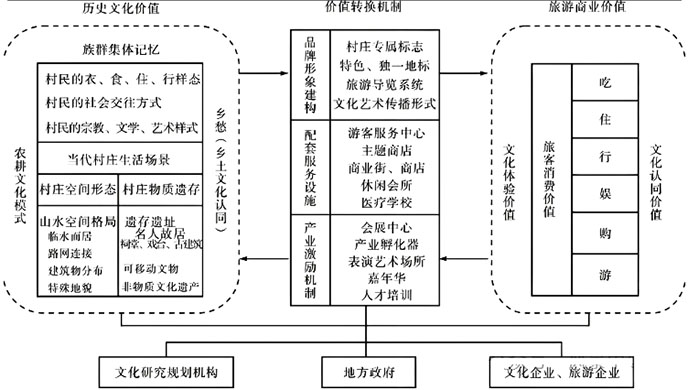

二、文化賦能的機制邏輯

文化資本激活鄉村內生動力??

文化產業通過非遺活化、傳統手工藝集群建設等方式,將文化資源轉化為經濟資本,形成鄉村自我造血能力。鄉村文化資本積累能重構社會網絡,增強社區凝聚力。聯合國教科文組織《文化促進鄉村振興指南》強調文化賦能需兼顧經濟、社會與生態效益協同發展工業化后期,鄉村從傳統的生產要素供給地轉向文化消費空間。

內生驅動理論的應用延伸?

文化產業通過激活地方文化遺產(如農耕技藝、民俗節慶),重構鄉村在城鄉二元結構中的競爭優勢。文化要素注入可使鄉村土地溢價提升30%-50%,形成"以文帶產、以產興村"的良性循環。 鄉村文化資源(如傳統建筑群落、口頭文學)可通過資本化運營轉化為經濟與社會資本。福建土樓通過申報世遺使旅游收入年均增長17%,驗證了文化資本的增值效應。

?政策導向與制度保障??

國家《關于推動文化產業賦能鄉村振興的意見》明確提出八大重點領域,包括創意設計、文旅融合等,通過土地制度改革(如集體經營性建設用地入市)與金融創新(如生態產品貸)破解資源轉化瓶頸。聯合國教科文組織《文化促進鄉村振興指南》(2022)強調"文化遺產保護與創新利用的平衡",我國浙江松陽"拯救老屋行動"即通過修繕120棟明清民居,帶動民宿產業集群發展,實現保護與開發收益比達1:8.3。

三、綜合效益簡述

促進經濟增長,拓寬農民增收渠道

文化產業的發展能夠為鄉村創造新的經濟增長點。通過發展文化旅游,吸引游客前來觀光、休閑、度假,帶動鄉村餐飲、住宿、交通、購物等相關產業發展,增加鄉村經濟收入。西安市鄠邑區蔡家坡村通過舉辦“關中忙罷藝術節” 打造鄉村旅游的文化品牌,吸引了大量游客,帶動了當地農產品銷售、農家樂經營等,促進了農民增收,推動了當地經濟的多元化發展 。浙江烏鎮戲劇節運用智慧導覽系統與濱水劇場空間設計,年拉動消費超30億元,實現數字技術與文化場景深度融合。

傳承與保護鄉村文化,增強文化認同感

鄉村文化產業的發展為鄉村文化的傳承與保護提供了新的途徑。在發展文化產業過程中,鄉村的非遺、傳統手工藝等得到重視和保護,通過傳承人的培養、技藝的創新與推廣,使這些優秀傳統文化得以延續和發展。這不僅增強了村民對本土文化的認同感和自豪感,也避免了鄉村文化在現代化進程中的流失,促進了鄉村文化的繁榮發展。

提升鄉村知名度與影響力

繁榮的文化產業能夠提升鄉村的知名度和影響力,吸引更多的游客、投資者和人才關注鄉村。良好的文化氛圍和發展前景,為鄉村吸引了外部資金投入,用于基礎設施建設、文化項目開發等,促進鄉村發展。也吸引了一些有知識、有技能的人才回流鄉村,為鄉村文化產業發展注入新的活力,形成鄉村發展的良性循環。

推動鄉村生態與文化協調發展

合理開發鄉村文化資源,注重文化產業與生態保護的結合,可以實現資源的可持續利用。例如,在發展鄉村生態旅游過程中,引導游客欣賞鄉村自然風光的了解鄉村傳統文化,使游客在享受生態之美的也接受文化的熏陶,促進鄉村生態與文化的協調發展,打造宜居宜業的美麗鄉村。

四、面臨挑戰

市場化運作機制不完善

鄉村文化產業的市場化運作機制尚不完善,商業模式和市場推廣手段相對缺乏。許多鄉村文化企業規模較小,缺乏專業的經營管理人才,市場開拓能力不足。在品牌建設、營銷渠道拓展等方面存在短板,難以將鄉村文化產品和服務推向更廣闊的市場,限制了鄉村文化產業的發展規模和效益。

人才隊伍結構不合理

鄉村文化產業發展面臨人才短缺問題,人才隊伍結構不合理。一方面,缺乏懂文化、懂市場、懂經營的專業人才,難以對鄉村文化資源進行科學規劃、開發和運營;另一方面,鄉村本土人才流失嚴重,年輕一代大多向往城市生活,不愿留在鄉村從事文化產業相關工作,導致鄉村文化產業發展缺乏內生動力。

利益分配機制不健全

在鄉村文化產業發展過程中,涉及村民、投資者、政府等多方利益主體。目前,部分地區利益分配機制不健全,存在利益分配不均的問題。村民在文化資源開發中受益程度較低,影響了村民參與文化產業發展的積極性;投資者與村民之間、不同利益群體之間可能因利益分配問題產生矛盾,制約了鄉村文化產業的可持續發展。

五、建議與未來展望

加強創新,做好系統性規劃

深入挖掘鄉村文化資源的內涵和價值,結合市場需求,進行創新性開發。組織專業團隊對鄉村文化資源進行全面普查和評估,制定科學合理的文化產業發展規劃。注重文化產品和服務的創意設計,將鄉村文化元素與現代消費需求相結合,開發具有特色和吸引力的文化旅游產品、文創產品等。

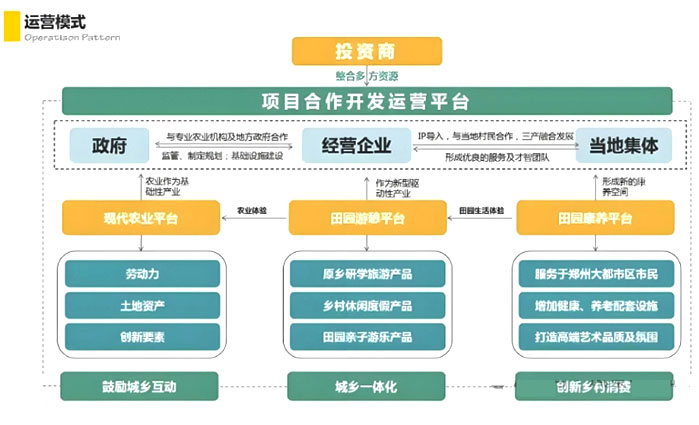

完善政策支持,提升市場化水平

政府應加大對鄉村文化產業的政策支持力度,出臺相關優惠政策,如稅收減免、土地優惠等,鼓勵企業和社會資本投入鄉村文化產業。設立鄉村文化產業發展專項資金,用于支持文化項目開發、人才培養、品牌建設等。加強鄉村文化產業的市場化運營,培育專業的文化企業和運營團隊,提升市場開拓能力。利用互聯網、大數據等技術,拓展營銷渠道,加強品牌建設和推廣,提高鄉村文化產品和服務的市場競爭力。

提升村民參與度,重視人才培養

充分尊重村民在文化產業發展中的主體地位,建立合理的利益分配機制,讓村民在文化產業發展中充分受益,提高村民參與的積極性。加強對村民的培訓,提升村民的文化素養和經營管理能力,培養一批懂文化、會經營的鄉村文化產業帶頭人。吸引外部人才投身鄉村文化產業發展,通過政策引導、項目合作等方式,鼓勵高校畢業生、文化創意人才、專業技術人才等到鄉村創業就業,為鄉村文化產業發展提供人才支撐。例如:佛山市依托武術文化舉辦交流活動,吸引新鄉賢返鄉創業,形成“文化IP+人才孵化”模式

平衡各方關系,實現可持續發展

平衡好鄉村旅游各利益主體之間的關系。建立健全利益共享機制,確保村民、投資者、政府等各方在文化產業發展中實現共贏。保障村民在文化資源開發中的合理權益,讓游客獲得優質的文化體驗,引導投資者在追求經濟效益的注重文化產業的可持續發展,政府要加強引導和監管,營造良好的發展環境。突出鄉村文化的獨特性,避免鄉村文化產業發展的城市化傾向。同時,積極吸收城市文化中的先進理念、技術和人才,促進城鄉文化交流與融合,推動鄉村文化產業的創新發展。

文化產業賦能鄉村振興是實現鄉村全面振興的重要途徑,具有巨大的發展潛力和廣闊的發展前景。在實踐過程中,各地應結合自身實際情況,探索適合本地的文化產業發展模式,充分發揮文化產業的賦能作用,為鄉村振興注入新的活力和動力,讓鄉村在文化產業的帶動下煥發出新的生機與魅力。