在國土空間規劃背景下,本文以屏南縣屏城鄉陸地村為例,深入探討華僑文化賦能傳統村落保護與發展的路徑。華僑文化作為獨特文化資源,對傳統村落保護與發展具有重要賦能作用。通過實地調研與分析,結合國土空間規劃相關要求,總結出華僑文化在傳統村落保護與發展中的重要價值,并提出具體賦能路徑和策略,為傳統村落可持續發展提供可借鑒思路,實現華僑文化與村落保護發展的有機融合。

一、研究對象基本情況

1.1 陸地村概況

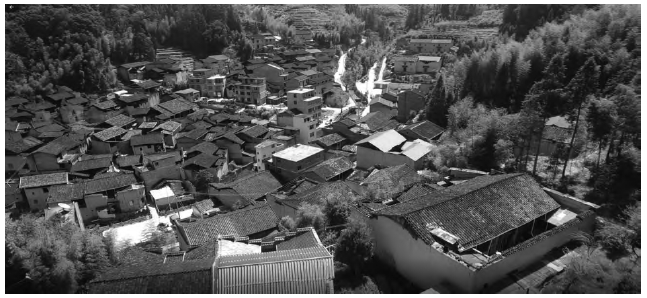

陸地村是一個擁有著500年歷史的省級傳統村落,其位于屏南縣城郊的屏城鄉西南部,地處兩山之間,北與后井村、廈地村相連,東與甘棠鄉交界,西南與長橋鎮交界。村莊通過國道237沿線與屏南縣城、前汾溪、廈地、村頭產生直接互動關系;距離屏城鄉11公里,在縣城20分鐘交通圈內。全村約1280多人,在村人口僅有300多人,大部分青壯年勞動力選擇外出務工或移民海外。海外宗親眾多,遍及馬來西亞、新加坡等地,其中在馬來西亞的鄉親就多達4800多人,被稱為“閩東第一僑村”。

1.2 生態格局

村落生態格局獨具特色,整體呈坐東朝西之勢,其選址蘊含著傳統堪輿智慧。背后的主山堅實可靠,左右護山環抱,陸地溪穿村而過,遠處連綿群山仿若朝貢,形成極佳的山水格局。村落選址精妙,靠近水源滿足生活生產及消防之需,又居高地以防洪水。入口風水林兼具防衛與聚氣之妙,層層水田向陽而布,建筑依勢而建,山水田園交織,街巷院落錯落,營造出優美宜居且富有文化底蘊的獨特村居風貌,盡顯人與自然和諧共生之美(見圖1)。

圖1 現狀建筑特色分析

1.3 華僑文化深厚

僑村文化既具有深厚的中華優秀傳統文化內涵,又具有鮮明的華僑文化獨特品質,陸地村風景秀麗,民風淳樸,僑源豐富,屬市、縣重點僑村。

(1)僑村榮譽

屏南是福建重點僑鄉,而陸地村屬市、縣重點僑村,2013年陸地村僑聯小組被全國僑聯評為“全國僑聯系統先進組織”,被國務院僑辦評為“全國僑務社區示范單位”,成為寧德市首個獲此殊榮的村級僑聯組織。

(2)僑胞經歷

1910—1948年,陸地村余、趙氏先后有一百多人漂洋過海,出國謀生;

1910—1950年,陸地人在異國他鄉不畏艱難、披荊斬棘,創建家園,繁衍后代;

1951—1969年,新生代華僑勵精圖治,繼承祖輩的優良傳統、奮發有為,創辦了許多名牌企業,獲得了諸多榮譽;1970年,諸多華僑榮歸故里,在許桂花女士和徐養江先生的帶動下,一大批思鄉心切的愛國僑胞支持家鄉建設,興辦各種公益事業;

1978年以后,僑親贈公益事業項目一個接一個,為建設家鄉作出貢獻。

1.4 傳統建筑特色

村落中保存著大量明清時期的古建筑,如古民居、祠堂、廟宇、古橋等,數量較多且類型豐富,其中有一處縣級文物保護單位迎風橋和五處不可移動文物鄭公殿、拓主殿、夫人宮、寶塔橋、陸地小花橋,具有較高的歷史價值和藝術價值。傳統建筑較為集中,沿溪流兩岸分布,與周邊自然環境相互映襯,形成了獨特的鄉村景觀。由于村落布局的歷史延續性,建筑之間的空間關系緊密,構成了相對完整的傳統建筑群落。

(1)建筑平面布局特點

民居平面布局有對稱特點,以“天井”為中心,主軸對稱,次軸因功能地形部分不對稱。受宗族觀念影響,中心是祭祀為主的廳堂。陸地民居常見二三層,一層敞亮,上層作雜物間。前坪為大尺度開敞空間,用于晾曬、休息與改善風水。后包與面寬等寬且較高,起保護作用,這種布局蘊含著文化與實用價值,體現了當地居民的智慧與生活特色。

(2)總體布局特征

村里保存尚好的廟宇五座,分別是拓主殿、夫人宮、鄭公殿、圣王殿、通都殿等(見圖3),總體表現為山水圍護、藏風聚氣的風水格局。此外村內還有四座簡易大王廟,村內廟宇建筑規模較小,一般為一進,圍墻較高,透露著宗教的神秘色彩及村民對神靈的信仰。

二、國土空間規劃背景下陸地村保護與發展面臨的問題

2.1 規劃不協調問題

在國土空間規劃體系下,陸地村與周邊區域規劃銜接不暢,在基礎設施建設過程中,一些具有華僑文化特色的小巷和古建筑周邊環境遭到一定程度的破壞。同時,村落內部的土地利用規劃未能充分考慮華僑文化遺跡的保護需求,存在不合理開發的現象。

2.2 產業發展困境

村莊目前產業發展較為單一,經濟增長乏力。現有的旅游產品缺乏深度和特色,沒有形成完整的華僑文化旅游產業鏈。傳統農業仍然占據主導地位,但農產品缺乏品牌化和產業化發展,與華僑文化未能有效融合,無法充分利用華僑文化帶來的發展機遇。

2.3 文化傳承挑戰

隨著時代變遷,年輕一代對傳統文化和華僑文化的了解和興趣減少。傳統的民俗文化傳承面臨后繼無人的困境,部分具有華僑特色的民俗活動因缺乏組織和資金支持難以持續開展。

2.4 空間品質下降

部分華僑故居由于長期缺乏維護,出現了墻體剝落、木結構腐朽等問題。村落內部的公共空間缺乏規劃和管理,環境衛生較差,無法體現傳統村落和華僑文化特色。一些傳統民居在現代生活需求的沖擊下,內部空間布局不合理,居住舒適度差,影響村落整體的空間品質。

三、國土空間規劃對傳統村落保護與發展的要求

3.1 明確保護區劃和非遺傳承展示

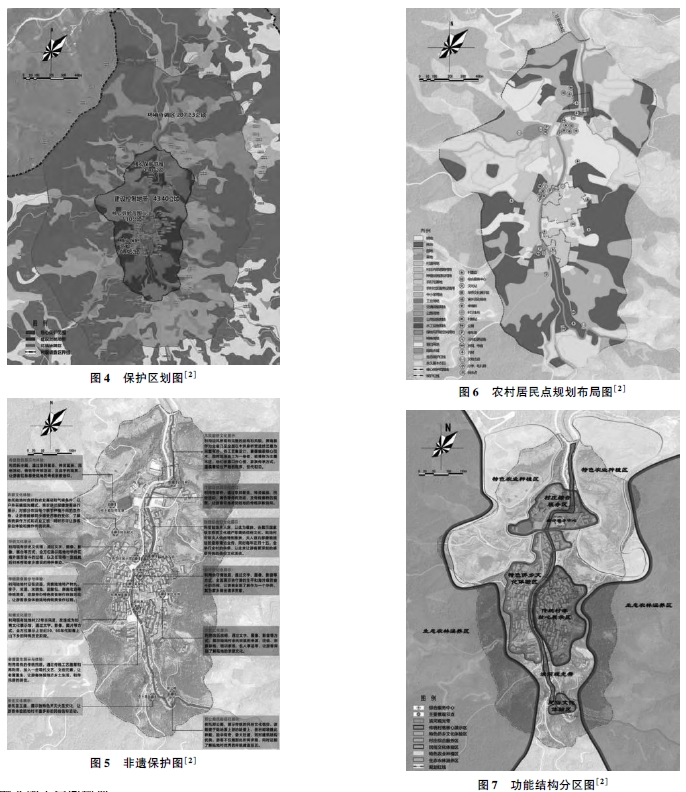

(1)明確保護區劃,國土空間規劃應明確傳統村落的保護范圍,落實保護規劃劃定的核心保護范圍、建設控制地帶等不同層次的管控區域(見圖4),并劃定文物保護范圍和不可移動文物的保護范圍。同時制定相應的保護措施和建設管控要求,確保傳統村落的傳統建筑風貌和文化特色得到有效保護。

(2)保護非物質文化遺產,村落非物質文化遺存豐富,有傳統的節日習俗、生產生活方式,也有獨具地方特色的民俗活動等,應結合保護內容分別采取不同的保護措施。在保護村內民俗活動中的游神線路、保護村民信仰的同時融入旅游元素,增加與游客的互動,深入傳統建筑內部,增加公共活動空間(見圖5)。

3.2 融入國土空間規劃

(1)結合國土空間規劃,明確陸地村以華僑文化特色和傳統建筑聚落為依托的旅游型傳統村落,在未來發展中充分銜接永久基本農田、生態保護紅線和水系藍線等管控線,落實三區三線,構建保護與發展相結合的空間開發模式。

(2)優化村莊空間布局,統籌安排各類用地,合理配置公共服務設施和基礎設施,提高國土空間利用效率(見圖6)。根據傳統村落的資源稟賦和發展需求,明確不同功能分區,依托村內田園、水系、古建等核心資源,集聚核心功能,分區打造版塊,展示陸地魅力,實現傳統村落的有序發展(見圖7)。

(3)加強村莊建設管控,制定詳細的規劃設計圖則,明確規劃地塊用地范圍、控制指標、高度、退距等,規范村莊建設行為,保護傳統村落的風貌和特色。

3.3 加強村莊建筑風貌控制

在建筑設計與改造過程中,需從建筑形體和色彩、建筑材料兩方面關鍵考量。對于傳統建筑,要保護其形體與色彩,延續風貌;整治改造類建筑則要注重與周邊環境協調,提前確定主色調,避免使用鮮亮色,確保整體風格和諧統一。在建筑材料上,應遵循傳統選材標準,對既有建筑進行修繕維護;在建設控制范圍內,已建成建筑若結構需調整可適當變動,但裝飾顏色務必與整體環境相協調,以此維護區域建筑風格的一致性。

四、華僑文化賦能陸地村產業發展路徑

結合傳統村落的特色資源,推動產業發展,促進鄉村振興。陸地村和前汾溪、村頭村、廈地村形成旅游流量閉環,需主動融入旅游體系中,梳理陸地自身品牌,打造異質性競爭要素。打造以水為線索,華僑文化為引領,形成古建、田園、華僑、古廟等不同主題旅游節點,創造動靜結合、形式多樣、景觀立體的休閑體驗氛圍,匯聚陸地發展的獨特戰力。

4.1 文化為引

以僑鄉文化為主體,傳統古村文化、農耕文化為輔,相關配套產品作為支撐,形成完善的文化產品體系。陸地村是市重點僑村,擁有三座廊橋、五座殿宇、保存完好的傳統古村落。文化方面應重點體現在僑鄉文化的建設上,同時注意傳統文化的傳承與保護開發利用。例如,設計“華僑歷史溯源之旅”,游客可以沿著特定路線參觀具有代表性的華僑建筑,了解華僑的創業故事和文化傳承。同時,完善旅游配套設施,發展鄉村民宿,將民宿內部裝飾與華僑文化相結合,營造獨特的居住體驗,吸引更多游客,促進旅游經濟發展。

4.2 文創引入

通過建設東南亞美食街、改造僑史館、建設僑學書院等方式打造文化品牌,將僑鄉文化作為陸地村文化形象和旅游吉祥物形象在景區、路牌等處進行宣傳展示,打造僑鄉文化節。鼓勵當地手工藝人設計制作具有僑鄉特色的手工藝品,可以與文化創意企業合作,開發具有紀念意義的文具、飾品等產品。建立文化創意工作室或展示銷售中心,將文化創意產業與旅游產業相互促進,提升旅游產品的文化附加值。

4.3 農文旅結合

結合農業基礎和華僑文化特色發展特色農業產業。引進海外特色農作物品種,打造僑鄉特色農業觀光園。例如,種植南洋水果品種,開展采摘體驗活動。對農產品進行深加工,開發具有僑鄉風味的特色農產品,如僑鄉風味的果脯、醬料等,并通過品牌建設和電商平臺銷售,提高農產品的附加值,實現產業多元化發展。

4.4 品牌打造

立足村內散布的自然遺跡、歷史遺址、鄉風民俗等豐富文化遺產,在全力做好文化保護與傳承工作的基礎上,深挖特色,著重凸顯辨識度極高的“僑鄉文化”,不斷強化大眾對陸地文化品牌的認知,進一步提升知名度與影響力。

五、華僑文化傳承與創新路徑

5.1 教育傳承

在陸地村學校教育中融入華僑文化課程。編寫適合當地學生的華僑文化教材,講述華僑的海外奮斗歷程、對家鄉的貢獻以及華僑文化的內涵。組織學生參觀華僑文化遺跡,開展課外實踐活動,如采訪村里的老華僑或其后代,記錄華僑故事。通過這些方式,培養學生對華僑文化的熱愛和傳承意識,讓華僑文化在年輕一代中扎根。5.2 文化活動傳承舉辦豐富多彩的華僑文化活動。定期開展華僑文化節,展示華僑文化的建筑藝術、民俗表演、美食文化等。舉辦僑鄉民俗展覽,展示華僑民俗文物和歷史資料。鼓勵村民參與這些活動的組織和表演,同時吸引游客參與,通過文化活動增強華僑文化的吸引力和影響力,促進文化傳承。

5.3 文化創新

在傳承華僑文化的基礎上進行創新。例如,將華僑故事改編成現代戲劇或微電影,利用新媒體平臺進行傳播。結合現代藝術形式,創作以華僑文化為主題的舞蹈、音樂作品。開發華僑文化主題的數字游戲或虛擬體驗項目,吸引年輕群體關注,使華僑文化在新時代以新的形式得到傳承和發展。

六、華僑文化賦能陸地村空間營造

6.1 文化空間修復

對陸地村的華僑文化建筑和空間進行精心修復。采用傳統工藝和材料,按照修舊如舊的原則,對華僑古厝、華僑小學等進行修復,恢復建筑的原有風貌,重現其歷史韻味。同時,整治與華僑文化相關的自然環境,如保護村口迎風橋周邊的風水林,修復具有僑鄉特色的池塘景觀,營造與華僑文化相契合的整體環境。

6.2 公共空間營造

打造具有華僑文化特色的公共空間。在村落廣場、街道等關鍵節點設置華僑文化主題雕塑、景觀小品、墻體彩繪等,如以華僑歸國場景為主題的雕塑、體現南洋建筑風格的花池等。完善華僑文化展示館,通過實物、圖片、多媒體等形式展示華僑文化的歷史和內涵。同時,提升公共空間的環境衛生和設施水平,為村民和游客提供舒適、具有文化氛圍的活動場所。

6.3 宜居化改造

在陸地村民居改造中融入華僑文化元素。對傳統民居的內部空間進行合理調整,改善居住條件,同時在裝飾細節上體現僑鄉特色。完善村落的基礎設施,包括給排水、電力通信等系統,提高居民的生活質量,使傳統村落既保留華僑文化特色,又能滿足現代生活需求。

七、結語

在國土空間規劃背景下,陸地村可借助華僑文化賦能,探索出適合自身的保護與發展路徑。通過加強華僑文化的挖掘與整理、推動其與傳統村落建筑融合、與鄉村產業結合、加強傳承與教育、完善基礎設施建設并融入國土空間規劃等路徑,實現華僑文化賦能傳統村落保護與發展的目標。這需要政府加大支持力度、社會各方積極參與、村民積極配合,共同推動陸地村的發展和華僑文化的傳承。此模式不僅為陸地村可持續發展奠定基礎,也為其他具有華僑文化資源的傳統村落提供了有益借鑒。(作者:吳煜禮)