通過梳理無人機領域立法現狀、監管面臨的困境并分析原因,并對業務監管與安全監管差異、無人機技術發展與法律之后等問題,提出了完善立法、安全風險分級管控、協同監管和監管人工智能風險等四個方面予以完善。對于各政府部門監管依據和職責不統一、新興領域發展與法律滯后等矛盾,提出構建“支持+制裁”的安全監管法律框架、基于風險分級管控的安全監管模式和協同的安全監管權責清單制度的完善建議。

一、我國無人機安全監管面臨的困境

盡管我國已初步形成無人機運行安全管理法律體系,但通過法律規制的運行程序與運行結果安全之間并非直接的因果關系,在規范程序與實際運行之間還存在一定的罅隙。分析兩者差異的成因是無人機安全監管法律制度設計完善的前提。

(一)業務監管與安全監管間的差異需求尚無法律規范

無人機業務監管部門的總體導向為“放管結合”。但在安全監管層面,過程和結果的管理處于事件鏈條的末端。頻繁出現的無人機干擾公共航空運輸安全和正常秩序的事件,與無人機設計、制造相比,無疑處于設計與制造的輸出端。這導致在無人機設計、制造監管中沒有職責和權限的主體,需承擔不利后果防范、應對和安全管理責任。發展與安全的需求體現在不同主體之間,其沖突目前尚無明確的法律指引、依然無法得到妥善解決。

(二)新興領域的發展與法律滯后性間的矛盾造成監管職責邊界不清

無人機作為新興經濟載體,其安全法律的規制相對泛化。如何推動新業態安全發展,同時避免安全要求成為行業發展阻力,是無人機安全監管制度亟需解決的核心問題。盡管《中華人民共和國安全生產法》(以下簡稱《安全生產法》)第四條雖已明確“就近原則”,但在實際管理中仍然存在職責邊界不清的情況。其原因是各部門管理的依據不同,仍無法避免權責的交叉與重疊,依然存在因立法滯后而導致監管空白的風險。

這個矛盾的另一個突出表現是目前仍有大量行政命令等文件規范和調整。這些文件雖然在行政管理中的慣例中對行政相對人存在一定的約束力。但在“以放為主”的趨勢下,許多非民航合格證持有人進行航空管理領域。缺少了傳統的民航業“親清”的政企關系為基礎,以規范性文件、行政命令為執法依據約束非民航合格證持有人在法律符合性存在一定爭議,在執法配合度上也所有減弱。

(三)國際法律框架下的監管標準升級

國際民用航空公約附件中已明確無人機運營人的安全管理要求。《附件6:第四部分遙控駕駛航空器系統》(以下簡稱《附件6》)將于2026 年11 月正式實施。《附件6》要求符合特定標準的無人機運營人建立安全管理體系。正在修訂的《附件19:安全管理》(第三版)也明確將無人機運營人應當建立安全管理體系[3],通過系統的方法管理安全。作為《國際民用航空公約》的締約國,中國民航行政機關有義務遵循履行,指導、要求無人機運營人開展航空安全管理以維護公共航空安全和運行秩序。如何在滿足國內、國際雙軌要求的同時提供無人機發展的立法保障成為擺在立法者面前的新問題。

(四)無人機安全監管對人工智能風險的規制缺位人工智能是無人機發展的核心技術。人工智能法律規制面臨“黑箱”的挑戰。算法“黑箱”導致監管內容與風險之間確定性的因果關系不復存在或難以論證,進而導致整個高度精密的無人機監管體系失靈[4]。人工智能技術的飛速發展對法律規制提出了新的挑戰,其技術壁壘導致立法困難。當算法“黑箱”和安全風險“未知項”疊加時,無人機安全監管需構建新型法律規制框架,方能從源頭防范重大安全風險。

二、完善我國無人機安全監管體系的理論基礎與路徑設計

合規管理、容錯機制、以公益訴訟為切入的預防性管理及其協同機制等理論,能夠為明確法律指引方向、確立“1+N”協同監管模式、制定監管責任清單以及構建安全風險分級管控機制提供理論指導。無人機安全治理法律體系的完善是這一新業態蓬勃發展的基礎,安全風險分級管控是實現其安全發展的手段,協同監管則是促進這一新技術服務于社會經濟發展的重要保障。

(一)融合法定自查制度與無人機安全監管體系

我國無人機安全監管可結合法定自查制度開展。法定自查是民航行政機關為落實法治政府推行的監管事項改革舉措[9],通過全面梳理法律規范、編制監管事項庫為民航生產經營單位提供合規事項清單,要求企業按照清單梳理本單位應當遵守落實的法律規范并據此制定落實標準。將無人機領域的法律規范納入監管事項庫,通過企業自查自糾部分替代民航行政機關的監督檢查和行政處罰,可為無人機制造和運行企業提供更靈活、自主的合規管理模式。這有助于完善“支持+制裁”的法律體系,通過“放管結合”實現低空經濟發展和安全的平衡。

(二)完善“支持+制裁”的無人機安全監管法律體系

政府和政府部門開展依法行政、依法監管,法律體系是我國無人機監管效能提升的基礎[10]。在安全領域,遵循“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針,是低空運行安全發展的基本要求。面對低空經濟這一新質生產力,法律可在最大限度內賦予自由,但對涉及國家利益、公共利益和安全的事項,必須嚴格規范。

如果利用無人機危害國家安全或公共利益,法律將成為捍衛這些利益的有力武器。除空域管理、適航審定、操作員資質等傳統監管領域外,低空無人機業務化運行還需法律保障以下方面:衛星導航系統及增強系統提供的定位服務、衛星通信系統支持的聯網通信等基礎設施需求,以及無人機交通管理系統的信息保護與合規運行等[11]。為此,《民用航空法》(修訂草案)已明確規定,應在民用機場以及周邊一定范圍內依法劃設無人機管制空域,并向社會公布。

對于無人機或其他升空物嚴重干擾運輸航空飛行秩序的問題,法律規制需在充分運用行政處罰手段的基礎上,必要時引入刑罰手段,以平衡公共安全與公民自由,切實保障航空安全。同時,對威脅或干擾航空正常運行的無人機行為,應予以嚴厲制裁,以達到警示、教育的目的,并通過法律引導無人機的設計者、制造者、操作者以業務化運行、應急救援等具有正向價值的目標為飛行導向。

(三)構建基于風險分級管控的無人機安全管理體系和等效監管機制

無人機運行監管重點除飛行安全外,還需關注低空飛行對地面人員的安全影響[13]。因此,應根據飛行目的、航空器質量、是否載人、航線是否經過人口稠密地區等要素,實施分級監管。具體而言,對于進行載人運行或者航線經過人口稠密區域的無人機運營人,應當參考《附件6》和《小型商業運輸和空中游覽運營人運行合格審定規則》,要求無人機運營人建設實施安全管理體系并在正式運行之前由民航行政機關審定;對于不承擔載人運行且航線不經過人口稠密區域的無人機運營,可參考民航行政機關提出的等效安全機制,落實《安全生產法》中規定的全員安全生產責任制、雙重預防機制等基本要求。另外,可根據自身安全方針和經濟發展需求,采用更適合我國國情的替代方案,無需將安全管理體系要求直接轉化為立法條款。

(四)完善協同監管的無人機安全權責清單制度

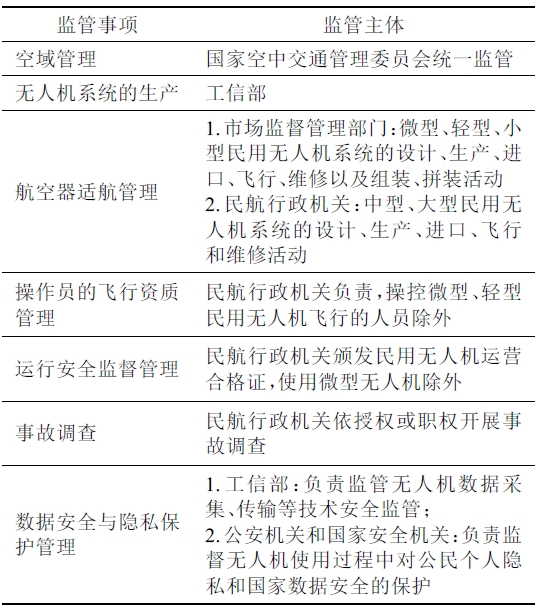

構建多部門協同安全監管機制需解決兩大核心問題:法律依據明確性和權責邊界清晰性。目前,各部門之間以及部門與地方政府之間的監管權責邊界和銜接機制尚未具體規范。實踐中,主要通過權責清單制度厘清權責邊界。建議參考國務院安委會安全責任清單,由牽頭部門編制無人機安全監管事項清單,明確各方職責。具體而言,無人機安全安全監管事項可以分為空域管理、航空器適航管理、操作員的飛行資質管理、飛行活動申報與審批管理、運行安全監督管理、事故調查、數據安全與隱私保護管理。各事項的監督管理職責分工如表1 所示:

表1 無人機安全安全監管事項與監管主體對照表

(五)基于構建人工智能介入程度的風險分級防范機制

人工智能風險是無人機安全監管面臨的核心挑戰之一。鑒于此,無人機安全監管的風險分級評估中應當增加人工智能介入程度,與航空器重量、飛行路徑、可追蹤性及應用場景共同作為分級監管,將算法納入適航審定對象,在運行合格審定中對技術使用的規范性開展合規審查。

根據無人機系統的自主可控性和可恢復性,可將其安全能力分為三級,分別是全程遙控、局部自主可控與可恢復、高度自主可控與可恢復[14]。其中,全程遙控由操作主體占主導,人工智能機介入程度低,可通過無人機備案制度對駕駛員進行管理。局部自主可控與可恢復、高度自主可控與可恢復這兩個人工智能介入程度和自動化程度等級較高的無人機,可以重點審查其自動化系統、應急處理措施的可靠性、并適當放寬對操作主體的要求,即轉向關注適航審查的對象監管[15]。此外,還需關注公共數據利用風險,將中央網信辦和科技管理部門納入治理體系,以增強數據風險防控能力。

三、結語

在低空經濟發展過程中,法應著重發揮指引的功能,在最大限度保障社會、市場、無人機設計制造企業和技術發展自由的同事,將安全底線、基本權利保障以及危及國家安全和公共安全的行為納入法律規范的范疇,對技術規范、人工智能作為審定對象予以規制。以法律保障安全底線、以標準規范技術、以清單明確安全監管事項,由此構建法律規范、技術標準、權責清單相統一的法律框架,為低空經濟健康發展保駕護航。(作者:杜鳴曉,濮方輝,何立田)