低空經濟正成為中國經濟發展的新引擎,從粵港澳大灣區到長三角地區,一場關于"立體空間"的產業革命正在上演。2024年底國家發改委低空經濟發展司的設立與2025年多地低空經濟專項立法的出臺,標志著中國低空經濟進入政策驅動與技術突破雙輪加速的新階段。本文將系統分析國家層面的政策創新與地方試點的差異化探索,深入解讀低空飛行器制造、智能融合系統等關鍵技術突破,揭示政策紅利如何轉化為產業動能,并展望這一新興產業面臨的挑戰與未來趨勢。

國家層面的政策突破與機構改革

中國低空經濟發展已上升至國家戰略高度,2024年至2025年間,一系列重大政策舉措和機構調整相繼落地,為這一新興產業構建了系統化的制度框架。2024年12月,國家發改委正式設立低空經濟發展司,這一專管機構的成立被視為低空經濟發展的里程碑事件。該司核心職能包括擬訂并組織實施低空經濟發展戰略、中長期發展規劃,提出政策建議,協調重大問題等。不同于以往的臨時性工作小組,這一常設機構體現了國家對低空經濟的長期承諾,其設立直接推動了低空經濟從"野蠻生長"向"有序發展"的關鍵轉變。

低空經濟發展司成立后迅速展開工作,連續召開兩場重要座談會:一場與自然資源部、生態環境部等部委及央企座談,聚焦低空基礎設施規劃建設;另一場與通信導航專家交流,探討低空智能網聯系統建設。這種高效的行動力彰顯了新機構解決產業瓶頸問題的決心。多位低空企業高管表示,發改委的統籌協調職能對低空資源的橫向協調和高位推動至關重要,這是商業航天、生物醫藥等其他新興產業未曾有過的政策待遇。

在機構改革方面,2024年7月民航局成立"促進低空經濟發展工作領導小組",由局長宋志勇親自掛帥;8月空管系統相應成立工作領導小組;11月工信部召開低空產業發展領導小組第一次全體會議。這一系列機構調整形成了"發改委統籌、部委協同、地方落實"的三級管理體系,為低空經濟發展提供了堅實的組織保障。

立法與標準體系建設同步加速。2024年1月,《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》正式施行,這是我國無人駕駛航空器領域的首部專門行政法規;6月,《民用無人駕駛航空器系統安全要求》強制性國家標準實施。2025年2月,民用航空法修訂草案首次提請審議,以立法形式明確"保障低空經濟合理空域需求"。這些法律法規共同構建了低空經濟發展的制度基石,使產業發展有法可依、有章可循。

在財政支持方面,政策工具不斷創新。2024年10月,財政部表示將研究擴大專項債使用范圍,合理支持前瞻性、戰略性新興產業基礎設施;12月國務院辦公廳印發文件,將低空經濟納入專項債券用作項目資本金范圍,比例上限由25%提高至30%。深圳市更是推出大手筆補貼政策,2024-2026年計劃資助總額達5.9億元,其中2025年不超過2.2億元。這種"真金白銀"的投入極大激發了市場活力。

國家層面的政策導向遵循"先載貨后載人、先隔離后融合、先遠郊后城區"的漸進式原則。以峰飛航空為例,其商業化路徑正是"由物及人",先通過貨運機型積累飛行數據和運營經驗,再逐步向載人領域拓展。這種審慎而務實的發展策略,既鼓勵了創新又有效控制了風險,為行業提供了清晰的方向指引。

2025年7月,中國民航局完成重大機構調整,將原"通用航空工作領導小組"、"民用無人駕駛航空器管理領導小組"和"促進低空經濟發展工作領導小組"三大機構職能整合歸一,成立通用航空和低空經濟工作領導小組,下設六個專項工作組,覆蓋適航管理、飛行運行、安全管理等全鏈條職能。這一改革解決了過去多頭管理、標準不一的問題,實現了低空經濟管理的系統化和專業化,為產業高質量發展注入了新動能。

地方立法創新與差異化發展路徑

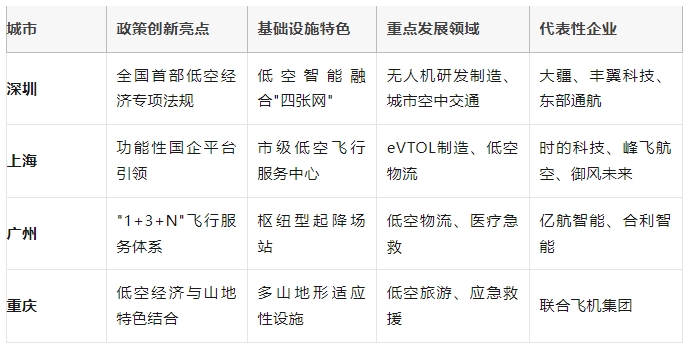

在國家政策框架下,各地方政府結合自身優勢,積極探索低空經濟發展的特色路徑,形成了百花齊放的區域發展格局。2024-2025年間,多地出臺專項法規和政策,構建了各具特色的低空經濟生態體系,為全國范圍的制度創新提供了豐富的地方實踐。

深圳市作為改革開放前沿陣地,在低空經濟立法方面再次引領全國。2024年2月1日,《深圳經濟特區低空經濟產業促進條例》正式實施,這是全國首部低空經濟專項法規,為產業發展提供了堅實的法治保障。該條例涵蓋空域管理、產業促進、安全監管等全鏈條內容,其創新性體現在三個方面:一是明確低空空域分類管理規則,二是建立低空經濟產業統計監測制度,三是設立低空經濟發展專項資金。深圳還配套印發《低空經濟領域標準框架體系指南1.0》,啟動編制18項地方標準,通過技術規范促進產業高質量發展。這種"立法+標準"的雙輪驅動模式,成為其他城市借鑒的樣板。

在基礎設施方面,深圳率先建設低空智能融合基礎設施,打造"四張網"——設施網、空聯網、航路網和服務網,研發全數字化的智能融合低空系統(SILAS)。這一創新被國家發改委等七部門在全國推廣,成為低空經濟基礎設施建設的示范模式。深圳通過軍民航協調機制,將W類空域適飛區面積占比從54%提升至65%,并計劃2025年突破75%,有效緩解了經濟發達地區空域資源緊張的問題。

上海市采取"國企平臺+生態構建"的獨特發展路徑。2024年12月,上海成立低空經濟產業發展有限公司,注冊資本9億元,由上海機場集團、城建集團等國企聯合出資。這家功能性國企的核心任務是構建全市低空"四張網",重點建設航空器樞紐起降設施、主要航線通導鏈路等關鍵基礎設施。上海的策略是通過主干線樞紐建設引導撬動社會資本聯合布局分布式設施網絡,形成"政府引導、市場運作"的良性機制。2025年7月,上海舉辦首屆國際低空經濟博覽會,匯聚全球近300家頭部企業,展示了其在低空經濟領域的國際影響力。

上海市級低空飛行服務中心承擔兩大職能:一是為全市低空業務提供"一站式"服務;二是在軍、民、地協同下承擔低空領域事務性工作。這種集成化服務模式大幅降低了企業運營成本。上海還重點推進黃浦江、金匯港沿線南北走廊建設,拓展低空物流、低空文旅、城市通勤等場景,在崇明、臨港、金山探索地面運輸+低空跨江跨海的創新模式。

廣東省作為經濟大省,構建了全省聯動的低空經濟發展體系。《廣東省推動低空經濟高質量發展行動方案(2024-2026年)》提出打造廣州、深圳、珠海"三核聯動"的產業格局,目標到2026年低空經濟規模突破3000億元。全省正在建設"1+3+N"低空飛行服務平臺體系:"1"個省級綜合飛行服務站,"3"個A類飛行服務站(廣州、深圳、珠海),"N"個B類飛行服務站。這種分層級的基礎設施網絡,既滿足了不同區域的差異化需求,又實現了全省資源的統籌協調。

廣州市作為廣東低空經濟的核心城市之一,已初步形成覆蓋整機研制、核心零部件、基礎軟件、運營服務等全環節的產業集群。2025年7月,全球首架"三證齊全"噸級以上eVTOL——V2000CG凱瑞鷗在廣州交付,運營商合利智能是廣州市低空經濟產業鏈運營分鏈的鏈主單位。廣州開發區交投集團與峰飛航空合作,開辟了開發區到南沙的空中航線,用于醫院醫檢樣本配送等物流場景,探索低空交通的實用價值。

區域協同發展模式正在形成。長三角城市群規劃建設全國首批低空省際通航城市網絡,上海虹橋至嘉興、蘇州的跨省低空載客航線已開通,230公里的時速使通行效率達到地面交通的3倍以上。廣東省內廣州、深圳、珠海三地協同推進"研發+制造+應用"全鏈條生態構建。這種區域聯動既擴大了低空經濟的市場空間,又優化了資源配置,形成了產業發展的規模效應。

表:中國主要城市低空經濟發展模式比較

截至2025年6月,全國已有超30個省市區及國家部委發布了48條低空經濟政策,形成了"國家規劃、部委指導、地方創新"的政策體系。地方政府在低空經濟發展中不僅是政策執行者,更是創新推動者和場景提供者。通過差異化定位和優勢互補,各地正在探索出適合自身特點的低空經濟發展路徑,為國家層面政策的完善提供了豐富的實踐經驗。

低空經濟核心技術突破與產業應用

在政策紅利的催化下,中國低空經濟領域正迎來一系列關鍵技術突破,從飛行器制造到空域管理系統,從動力電池到通信導航,技術創新成為驅動產業發展的核心引擎。這些技術突破不僅解決了低空經濟發展的瓶頸問題,更在全球范圍內形成了中國企業的競爭優勢。

電動垂直起降飛行器(eVTOL)是低空經濟最具代表性的技術載體,也是各國競爭的焦點領域。2025年成為中國eVTOL適航認證的突破之年:7月,峰飛航空的V2000CG凱瑞鷗成為全球首架獲得"適航三證"(型號合格證TC、生產許可證PC和單機適航證AC)的噸級以上電動垂直起降航空器。這一里程碑事件標志著中國在新型航空器適航審定領域取得全球領先地位,也意味著中國已經建立起一套完整的eVTOL適航認證體系。峰飛航空高級副總裁謝嘉透露,公司各機型訂單合計已超過1000架,將率先應用于山區物流、海島物流等場景。

億航智能則在載人eVTOL領域取得領先,其EH216-S無人駕駛載人航空器獲得全球首張無人駕駛eVTOL型號合格證、生產許可證和標準適航證,成為首個"四證集齊"的廠商。這款采用"8軸16槳"安全冗余設計的飛行器,已在國內多個城市開展試運營,展示了中國在自動駕駛航空器領域的實力。億航的成功表明,中國企業在eVTOL的商業化進程上已走在世界前列。

在動力電池技術方面,低空航空器面臨嚴峻的"不可達三角"挑戰——能量密度、功率密度和安全性難以兼顧。《通用航空裝備創新應用實施方案(2024-2030年)》提出,將推動400Wh/kg級航空鋰電池量產,實現500Wh/kg級產品應用驗證。寧德時代、欣旺達等企業積極布局,其中寧德時代研發的凝聚態電池能量密度已突破500Wh/kg,孚能科技軟包電池實現285Wh/kg能量密度,支撐250公里續航。南京航空航天大學丁兵教授指出,破解這一難題需要從電池材料、熱管理、航空器結構多線并進,未來固態電池可能是突破方向。

低空通信技術正處于"多技術混跑"階段。WiFi、衛星、5G等方案各有優劣:WiFi點對點信號易受遮擋;衛星通信成本高、時延大;5G基站天線主要覆蓋地面,無人機在低空只能"蹭"到微弱信號。中國電信首席科學家畢奇提出三種解決路徑:一是采用5G-A技術,調整基站天線傾角;二是建設1.4G赫茲頻段低空通信專網;三是結合低軌衛星部署天地一體化通信。中興通訊則研發波束自適應調整設備,通過感知輔助通信,平衡地面與空中資源分配。

在空域智能管理方面,同濟大學航空運輸與低空經濟研究院發布的《低空經濟與時空智能協同驅動新質發展白皮書》提出了創新性解決方案。該研究將時空智能定位為低空經濟的"數字底座"和"感知中樞",系統闡述了"數據基石-算法中樞-價值轉化"的協同路徑。同濟大學劉春教授團隊突破了視覺SLAM、三維場景智能重建等核心技術,研制出低空實時態勢感知與制圖系統Tongji-ARTEMIS,為城市低空交通管理提供了重要工具。

深圳研發的全數字化智能融合低空系統(SILAS)是空域管理的另一項重大突破。該系統通過對低空飛行器的實時監控與智能調度,實現了"一圖呈現、一網統管"。深圳"四張網"中的空聯網和服務網,正是基于SILAS系統構建的低空數字基礎設施,能夠為各類低空飛行活動提供全流程保障。這種系統已在深圳低空物流、應急救援等場景中得到驗證,大幅提升了空域利用效率。

飛行汽車作為低空經濟與地面交通的融合形態,正吸引眾多車企布局。小鵬匯天累計融資超7.5億美元,其"陸地航母"分體式飛行汽車訂單逼近5000份,計劃2026年量產。廣汽集團宣布2027年推出飛行汽車城市運營示范項目,量產型GOVY AirCab定價不超過168萬元;吉利旗下沃飛長空AE200進入適航審定階段;中國一汽紅旗天輦1號計劃年內首飛。這些進展顯示,中國企業在"空中特斯拉"的競爭中已搶占先機。

表:中國低空經濟關鍵技術突破概覽

在產業鏈生態方面,中國已形成較為完整的低空經濟產業體系。賽迪智庫數據顯示,2023年我國低空經濟規模達5059.5億元,增速33.8%,預計2026年突破萬億。從產業結構看,飛行器制造與運營服務占比55%,供應鏈、消費、交通等領域占40%,基礎設施占比雖小但潛力巨大。廣東一省就聚集了全國20.6%的產業資源,江蘇占6.5%,四川占6.5%,呈現"東高西低"的分布特點。

中國低空經濟企業正通過差異化競爭形成良性發展格局:有的專注貨運,有的深耕載人;有的主攻國內市場,有的拓展海外業務;有的強化整機制造,有的專精核心部件。這種多樣性既避免了同質化競爭,又完善了產業生態,使中國低空經濟能夠健康持續發展。隨著商業化進程加速,這些企業將繼續在技術突破、場景創新和生態構建方面發揮主導作用,推動中國低空經濟走向成熟。

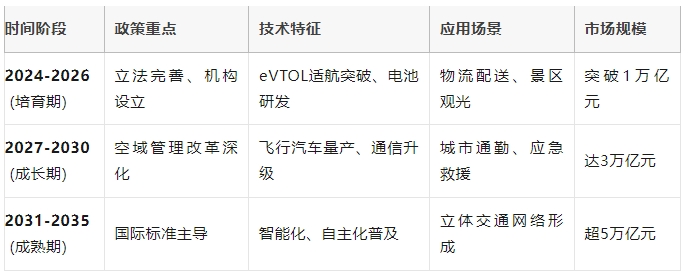

低空經濟的挑戰與未來趨勢

盡管中國低空經濟發展勢頭強勁,但在空域資源分配、技術瓶頸、安全監管等方面仍面臨嚴峻挑戰。同時,隨著政策體系不斷完善和技術持續突破,低空經濟正呈現出空域管理智能化、應用場景多元化、區域發展協同化等明顯趨勢,有望在未來五到十年內實現規模化商業應用。

空域資源分配不均是制約低空經濟發展的首要瓶頸。全國W類空域(真高120米以下非管制空域)呈現顯著的"西多東少"格局:西藏那曲市、甘肅平涼市適飛面積占比接近100%,而北京、上海、廣州、深圳等經濟活躍城市適飛面積占比均不足60%。這種空間分布與經濟活躍度呈反向關聯——GDP低于1946億元的城市適飛區占比分布跨度極大,而高GDP城市普遍呈現低適飛占比特征。深圳通過軍民航協調機制,將適飛區占比從54%提升至65%,并計劃2025年突破75%,這一實踐為經濟發達地區破解空域約束提供了參考。

技術瓶頸仍然存在,尤其在動力電池、通信系統和安全監管等核心領域。動力電池面臨"不可達三角"困境——能量密度、功率密度和安全性難以兼顧。當前航空動力電池能量密度普遍不足400Wh/kg,而eVTOL垂直起飛需要更高功率密度,這兩者往往此消彼長。通信系統方面,5G基站天線主要覆蓋地面,低空航空器只能"蹭"到微弱信號,導致通信卡頓、視頻回傳模糊。安全監管則缺乏統一標準,無人機"黑飛"、電磁干擾等問題頻發,南京航空航天大學副校長吳啟暉團隊研制的無人機測向儀雖能鎖定干擾源,但全面推廣仍需時間。

低空安全風險隨著飛行密度增加而放大。截至2025年3月,我國注冊無人機達387萬架,日均低空飛行架次突破50萬

。航空器約六成安全事故發生在起降階段,電磁干擾是頭號危險;此外,低空氣象變化多端,傳統氣象觀測難以滿足微小尺度空間的精準預報需求。中國電子科技集團空管專家伊佳指出,明確低空飛行間隔標準刻不容緩,建議以10立方米為單元梳理空域屬性、障礙物等信息,并與監管系統融合。

面對這些挑戰,低空經濟正呈現以下發展趨勢:

空域管理向"智治"轉型。傳統空域管制模式難以適應低空經濟高密度、高頻次、多樣化的飛行需求,智能化成為必然選擇。同濟大學提出的"時空智能"概念,通過構建低空數字孿生平臺,實現空域資源的動態優化配置。深圳SILAS系統則展示了"一圖呈現、一網統管"的實踐路徑,將空域審批時間從原來的數天縮短至幾分鐘。未來,隨著5G-A通感一體基站連片組網、多模態融合感知技術的成熟,低空將實現"看得見、呼得著、管得住"的智能化管理。

應用場景持續拓展與深化。低空經濟正從單點突破走向多元發展:物流領域,珠三角"豐翼無人機"日均完成山區海島配送5000余單,成本降低60%;城市交通方面,峰飛航空"盛世龍"完成深圳至珠海測試,55公里僅需20分鐘,遠期票價或降至每人300元;文旅體驗中,重慶用11787架無人機創下吉尼斯紀錄;工業應用則涵蓋光伏清洗、風電巡檢等新興領域。未來,隨著技術成熟和成本下降,低空經濟將滲透至城市通勤、醫療急救、邊境巡邏等更多場景。

區域協同發展格局加速形成。長三角已開通上海虹橋至嘉興、蘇州的跨省低空載客航線,230公里時速使通行效率達地面交通3倍;粵港澳大灣區構建廣深珠"三核聯動"機制,目標2026年產業規模突破3000億元;成渝地區則結合山地特色,發展低空旅游和應急救援。這種區域協同既避免了同質化競爭,又形成了規模效應,未來還可能拓展至跨境低空交通,如深圳探索的跨境直升機飛行。

技術融合與產業跨界成為常態。低空經濟本質上是航空、汽車、通信、能源等多產業的融合體。飛行汽車需同時滿足汽車碰撞標準和航空適航規范;eVTOL依賴高能量密度電池和智能飛控系統;低空管理需要5G、衛星導航和人工智能技術支持。這種跨界特性催生了新的產業生態,如小鵬汽車布局飛行汽車,寧德時代研發航空電池,中興通訊開發低空通信解決方案。未來,產業邊界將進一步模糊,形成"你中有我、我中有你"的融合發展格局。

標準化與國際競爭白熱化。全球范圍內,低空經濟已成為大國博弈的新戰場。美國FAA《先進空中交通(AAM)運行概念》進入試點階段,歐盟《垂直起降航空器(VTOL)適航框架》明確2026年商業化運營,日本計劃2025年大阪世博會展示飛行汽車。中國積極參與國際規則制定,時的科技與阿聯酋企業簽署350架eVTOL訂單,價值10億美元,加速中東及北非地區商業化落地。標準化方面,我國已發布《民用無人駕駛航空器系統安全要求》等國家標準,深圳、上海等地也在推進地方標準建設,為爭奪全球話語權奠定基礎。

表:中國低空經濟發展階段預測

摩根士丹利預測,到2040年全球城市空中交通市場規模將達1.5萬億美元,中國占比或超30%。為實現這一潛力,中國需在四個方面持續發力:一是推進空域管理改革,提高經濟活躍區域的適飛空域占比;二是突破動力電池、通信系統等關鍵技術瓶頸;三是完善安全監管體系,建立低空飛行間隔標準;四是加強區域和國際合作,構建開放共贏的產業生態。

低空經濟的未來不僅關乎技術創新和產業升級,更是城市空間利用方式的革命性變革。隨著政策紅利的持續釋放和技術突破的加速涌現,中國有望在全球低空經濟競爭中占據領先地位,打造經濟增長的新引擎。這片"低空藍海"正孕育無限可能,等待各方參與者共同探索與開拓。