上一節我們分析了數字貨幣、支付結算、供應鏈金融和證券交易等區塊鏈金融的典型模式,本章節將分析其所面對的法律風險、技術風險、市場風險和壟斷風險。

一、法律風險

1. 法律空白

與區塊鏈金融相關的立法滯后,跟不上區塊鏈金融發展的步伐,使得區塊鏈金融領域存在法律空白,交易各方得不到相應的法律保護。目前,我國關于區塊鏈金融的專門法規只有《區塊鏈信息服務管理規定》等少數幾部,其他關于銀行和證券等領域交易的法律法規,并不完全適用于以區塊鏈為基礎的金融領域。日常監管的主要依據是監管機構頒布的行政規范性文件,其位階低、權威性不足,在監管實踐中效果不佳。而且,目前與區塊鏈金融相關的法律法規,只對原則性問題作了規定,對于大量的細節性問題并未涉及,沒有形成系統性的規制體系。區塊鏈金融涉及很多法律概念,現有法律體系還沒有專門的法律條文作出明確界定。

2. 法律法規沖突

有些區塊鏈金融交易與現有法律法規沖突。以智能合約為例,智能合約與《中華人民共和國民法典》(以下簡稱《民法典》)在合同成立、效力判斷、合同履行等方面都有沖突。傳統合同中,要約和承諾都是可以撤回的,而在智能合約中,要約和承諾是不能撤回的,代碼一旦生成了就必須執行,不容更改或者解除。《民法典》規定,合同有效的必要條件之一是行為人具有完全行為能力或者部分行為能力,但智能合約匿名化的特點使得合約當事人的身份無法確定,難以辨別其民事行為能力。在某些條件下,可能導致合約無效,或者可以撤銷。另外,當出現爭議時,因為交易對手的身份無法確定,受害方難以通過訴訟等法律途徑維護自身的合法權益。

3. 各國監管政策不一致

目前,各國國情不同,對區塊鏈金融的態度并不相同,相關區塊鏈金融的監管政策也不一樣。比如,世界各國對于ICO的監管,根據監管程度的不同,可以分為三大陣營:第一陣營以中國為代表,對虛擬貨幣市場實行嚴格的監管政策,禁止ICO和一切虛擬貨幣形式的交易;第二陣營以瑞士、日本和英國為代表,實行寬松的監管政策,支持和鼓勵ICO和虛擬貨幣的發展;第三陣營以美國和法國為代表,監管政策介于嚴格與寬松之間,對ICO實行比較嚴格的管理,同時積極籌劃沙盒試驗,以促進區塊鏈技術的發展。各國監管政策的不一致,既阻礙了一些優秀區塊鏈金融創新業務在全球范圍內的充分發展,也使得一些區塊鏈技術機構從強監管國家遷往監管洼地,以獲得相對寬松的募資環境,并借助當地扶持政策拓展應用場景,形成監管套利。

二、技術風險

1. 處理速度和存儲能力不足

區塊鏈的點對點交易機制,需要多點驗證,勢必增加確認每一筆交易的時間。以比特幣為例,比特幣一個區塊的體量是1 M,出塊時間間隔是10分鐘,平均每秒鐘的交易次數約7次。而Visa的交易速度可以達到每秒65 000次,支付寶可以達到每秒85 900次。顯然,比特幣的交易速度跟Visa和支付寶的交易速度不在一個數量級上。另外,區塊鏈采用的去中心化的分布式記賬和儲存機制,要求鏈上的每一個節點都儲存從創世塊到最新塊的所有數據,使得區塊鏈每個節點需要儲存的數據量快速膨脹,所需容量快速增長。

2. 技術標準不統一

區塊鏈標準包括國際標準、國家標準、行業標準、地方標準、團體標準和企業標準等六大類。在全球范圍內,區塊鏈技術標準的制定還處在初級階段。國際標準大部分由IEEE、ITU和ISO這3個標準組織主導,主要聚焦數據基礎、隱私和安全這兩個部分,在跨鏈、智能合約等具體應用方面的標準相對不足。我國區塊鏈標準建設還處于早期階段,且我國已經發布的區塊鏈標準大多數屬于團體標準、企業標準和地方標準,國家標準和行業標準相對比較少。這種國際標準、國家標準和行業標準不足的情況,導致區塊鏈行業的發展出現明顯的碎片化趨勢,不同區塊鏈之間的兼容性比較差,彼此之間不能互聯互通。

3. 加密算法可能被破解

目前,區塊鏈采用的不對稱加密算法是相對安全的。但對于跨平臺應用區塊鏈等復雜場景的效率和安全需要來說,目前的基礎密碼算法和密碼協議尚不能完全滿足需求。而且,隨著量子計算技術的快速發展,現有的加密算法有可能被破解。加密算法一旦被破譯,個人信息泄露、數字資產被盜等情況將難以避免。更嚴重的是,攻擊者可能利用獲取的個人信息從事違法犯罪活動,給個人信息所有者帶來嚴重的危害。

4. 技術依賴

區塊鏈技術源自國外,大部分核心技術被西方發達國家壟斷。我國密碼學等相關技術研發滯后的情況較為嚴重,大多數研究停留在學術探索的層面上。目前,市面上比較主流的產品大多來自國外,主要通過開源軟件來引進。不可忽視的是,開源軟件的服務相關方需要遵守注冊地的法律和法規。在貿易保護主義日漸明顯的背景下,這一引進方式潛藏著巨大風險。比如,GitHub就在其使用條款中明確規定,不能違反美國的出口管制法律法規。根據該規定,俄烏戰爭開始后,從2022年4月13日起,GitHub開始封禁那些與被美國政府制裁的公司有關聯的俄羅斯開發者賬戶。這為大量使用國外區塊鏈核心開源軟件的中國公司敲響了警鐘。

三、市場風險

1. 數字貨幣價格波動幅度巨大

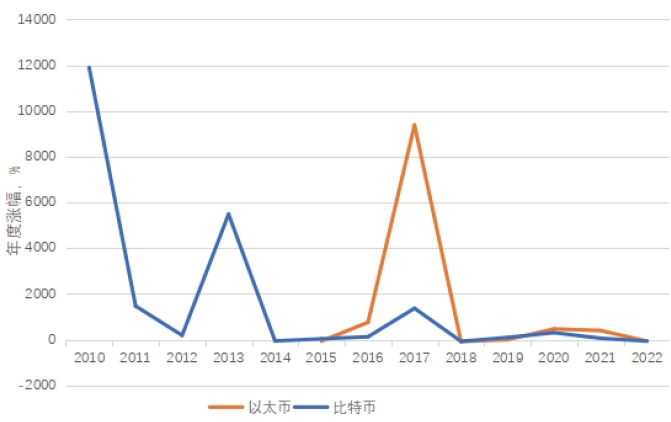

沒有價格穩定機制的比特幣和以太幣等主流數字加密貨幣價格波動非常大。比特幣在2010-2022年中,年度漲幅超過100倍的有1年,10-100倍之間的有3年,1-3倍之間的有3年,不到1倍的有3年;下跌的有3年,跌幅都超過50%。以太幣在2015-2022年中,年度漲幅最高的是2017年(達到93.83倍),漲幅在1-10倍之間的有3年;下跌的有4年,除2019年跌幅比較小外,其他3個年份的跌幅都在50%以上,如圖1所示。

圖1 2010-2022年比特幣和以太幣的年度波動幅度

即使是擁有價格穩定機制的穩定幣,其市場價格也可能出現大幅波動,對整個數字加密貨幣市場造成嚴重影響。2022年5月7日,當時市值排名第三的穩定幣UST的價格開始迅速下跌,半年后,其價格不但沒能恢復到1美元的穩定價位,還進一步下跌到2美分左右。受此影響,包括比特幣和以太幣在內的很多數字加密貨幣的價格紛紛跳水。

2. 數字貨幣價格大幅波動的溢出效應

數字經濟是全球經濟發展的的核心引擎之一,發展非常迅速,為全球經濟持續復蘇提供了重要支撐,作為數字經濟基礎的數字貨幣也得到快速發展。根據CoinMarketCap網站的數據,2023年1月1日,全球加密數字貨幣總市值達到7 986.88億美元。數字加密貨幣作為一種新的資產類型,已經成為全球廣大投資者投資組合的重要組成部分。數字加密貨幣與傳統金融資產的風險相關性不斷上升,其巨大的波動風險會傳染給傳統金融資產。目前,我國不允許首次代幣發行(ICO),禁止私人數字貨幣交易,降低了數字貨幣對我國經濟和金融的直接沖擊。但是,我國金融市場的開放程度正在變得越來越高,國內金融資產與國際金融資產之間的相關性不斷增強,國際上數字貨幣價格的大幅波動風險可能對國內金融資產具有溢出效應,增加國內金融資產價格的波動性。

四、壟斷風險

1. 壟斷協議

區塊鏈采用分布式賬本,擁有去中心化和透明化的特點,所有參與者都具有同等的獲得信息的權利,可以避免某些參與者壟斷或把控信息數據,有效促進市場競爭。但區塊鏈數據可視性和透明化的特點,在某種程度上為參與者之間的合謀提供了可能和便利。在市場中具有較大影響力的頭部企業,利用信息數據的透明性,在沒有直接簽署協議的情況下,進行默契協調,形成無協議壟斷,最大化自身的利益,損害普通參與者的利益。

在私有鏈和聯盟鏈等不完全去中心化的區塊鏈中,問題可能更為嚴重。在私有鏈和聯盟鏈系統中,某些參與主體擁有超越其他用戶的控制權,對鏈上的交易信息等重要數據具有實質控制權。為了獲得更大的競爭優勢并最大化自身的利益,這些主體會給出壟斷協議,形成反競爭結構,嚴重妨礙競爭的正常展開。

2. 濫用市場支配地位

分布式、去中心化和高度透明的特征,使得公有鏈使用者難以通過獲得信息優勢和網絡效應等手段獲得市場支配地位。與此不同的是,參加私有鏈需要獲得邀請,并由區塊鏈的發起人或者其確定的規則進行驗證。因此,私有鏈發起人對區塊鏈的訪問許可和鏈上交易驗證擁有支配權,獲得了濫用市場支配地位、實施壟斷行為的能力。最為常見的濫用市場支配地位的行為是入鏈壁壘設置,即區塊鏈發起人通過制定較為苛刻的入鏈條件,使得很多入鏈申請者無法加入區塊鏈,客觀上限制了市場競爭。即使按照某種規則,市場競爭主體都可以進入區塊鏈,擁有支配地位的參與者仍然可以修改共識機制或者智能合約,以便實施拒絕交易和掠奪性定價等手段,從而獲得更多交易的機會,并一步步地把其他市場競爭主體排擠出市場。此外,擁有入鏈話語權的區塊鏈發起人或者管理機構,還可能以入鏈許可為條件,要求申請入鏈的市場競爭主體簽訂搭售協議等限制競爭的協議,以奪取更多交易機會,擴大競爭優勢。

3. 經營者集中

目前,在區塊鏈金融領域,企業并購是經營者集中的主要表現。根據The Block Research發布的《2022年數字資產展望》報告,2021年,區塊鏈和加密貨幣行業的并購交易同比增加了131%,達到197筆,打破了當時的紀錄。咨詢公司Architect Partners的一份報告則顯示,2023年第一季度,加密貨幣公司并購數量創下了2016年以來的季度歷史新高,達到54筆,較2022年同期增長近10%。區塊鏈領域不斷發生的并購行為,使得一些頭部公司的市場份額不斷提高、經營范圍不斷擴大,逐漸具有一定的壟斷性,對市場競爭造成了比較大的影響。(作者:李從政 陳曉華 王銘利)