海洋環境治理與開發是推動海洋生態文明建設,加快綠色低碳轉型升級的重要支撐。針對我國海洋生態環境綜合治理中的資金來源渠道單一、商業模式創新不足、陸海統籌缺乏系 統 性等核心問題,提出導入 EOD開發模式開展規劃策劃、生態本底修復,導入綠色低碳產業等實現政企各方合作共贏的實施路徑。

一、海洋環境綜合治理與開發的主要困境

海洋空間尤其是海岸帶、海灣等區域是人地關系和開發利用強度最高的區域,涉及海洋、市政、防洪、水利和環境等多學科知識。我國專注于海洋開發規劃的人才供給不足,導致海洋的綠色、集約開發水平不高。現階段,海洋環境綜合治理和綠色開發的主要困境集中在規劃設計、資金來源、商業模式三個主要方面。

1.1 海洋空間規劃設計不合理,陸海統籌缺乏系統性

海洋生態系統具有脆弱性,我國海洋管理分屬于國土、海洋、水利、環保、林業等多個部門,各類空間規劃重疊,若規劃布局不合理,則會影響海洋資源的生態可持續利用。此外,從事城市規劃的專業人員對海洋和海洋空間規劃的認識不足,規劃目標缺乏差異化和特色化,從而導致海洋的破壞性開發和無序性利用。

1.2 資金依靠財政轉移支付,社會資本參與度較低

自2010年啟動海洋生態修復以來,國家財政部、原國家海洋局、自然資源部等部委,陸續頒布了海洋生態修復資金的支持政策,成立了中央海域和海島保護資金、藍色海洋專項資金,對海洋生態環境綜合治理項目給予財政轉移支付資金,地方省市配套一定比例的投資,統籌并組織實施具體項目。然而,環境治理投入和產業開發收益之間的協同機制尚未建立,海洋綜合治理的市場準入、政策法規也尚在探索之中,社會資本投資風險大,收益權不清晰,主動參與較低。此外,國家財政具有明顯的政策性特征,使得國家財政資金并不能成為海洋環境綜合治理所需的長期、穩定的資金來源。

1.3 工程現匯招投標為主,商業模式創新不足

從各省市已經開展的海洋綜合治理項目看,工程組織方式主要以工程現匯為主,主要責任主體為政府主管單位或政府平臺公司;項目內容側重于環境治理、生態修復等公益性內容,涉及生態產業化內容占比較低,在投融資、工程建設、產業導入、資產運營等方面涉及較少,“政府主導、企業為主、市場化運作、產業化發展”方面的商業模式創新不足,未能整合產業鏈的優質資源,在開展高水平的項目策劃以及高質量實施方面有待進一步提升。

二、EOD模式及適用性

2.1 EOD模式內涵

生態環境導向的開發(Eco-environmentorienteddevelopment,EOD)是以生態文明思想為引領,以可持續發展為目標,以生態保護和環境治理為基礎,以特色產業運營為支撐,以區域綜合開發為載體,采取產業鏈延伸、聯合經營、組合開發等方式,推動公益性較強、收益性差的生態環境治理項目與收益較好的關聯產業有效融合,統籌推進,一體化實施,將生態環境治理帶來的經濟價值內部化的一種創新性項目組織實施方式。

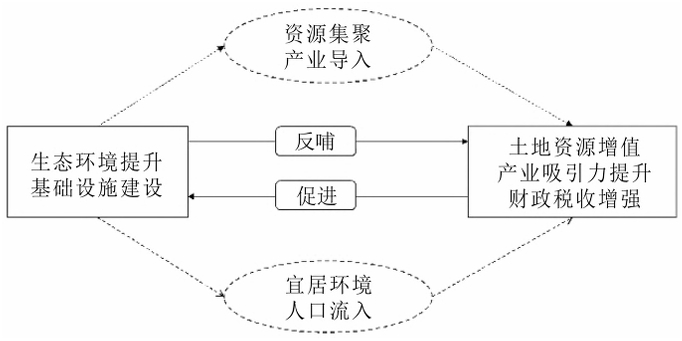

EOD模式在充分考量生態修復與社會效益、經濟效益的基礎上,基于資源開發反哺生態修復投入、外部價值內部化的核心方案,推動片區綠色低碳和可持續發展。EOD模式環境治理與產業開發之間的雙向互動關系見圖1。

圖1 EOD模式的主要內涵

2.2 EOD模式適用條件

EOD模式的核心是實現資源、資產、資本和資金的價值循環,將生態環境的優勢轉化為生態資產,通過產業投資實現價值收益,借助資產證券化等方式實現資金退出。2020年9月,國家發改委等四部委發布《關于擴大戰略性新興產業投資培育壯大新增長點增長極的指導意見》,明確提出以生態環境導向的開發模式(EOD)對環境治理模式創新,提升環境治理服務水平,推動社會經濟高質量發展;2021年出臺的《關于建立健全生態產品價值實現機制的意見》,鼓勵將生態環境保護修復與生態產品經營開發權益掛鉤,強調統籌收益與投入的統一性,為生態環境保護修復和產業開發的交易結構奠定了基礎。

EOD模式的成功實施,需要滿足三個基本條件,一是要篩選生態環境治理和產業開發內容;二是投資主體要具備策劃、規劃、投資、招商、建設、運營一體化能力;三是要符合國家相關法律要求,滿足銀行資金可融性要求。海洋環境綜合治理和開發項目,兼具公共資源的公益性屬性,以及產業投資開發的盈利屬性,EOD模式可同時發揮政府和社會資本的合作優勢,引導社會資本積極參與海洋環境綜合治理和開發,有效地緩解政府的財政壓力。地方政府和社會資本可整合社會優質資源,共同開展項目前期策劃,一方面保證政府的監管效力,另一方面可滿足各參與主體的投資開發收益,提升社會整體價值創造效率。(作者:劉林,代曉松,張永強)