從空域管理、間隔管控、空域協(xié)同和互聯(lián)互通4 個(gè)方面闡述低空管控系統(tǒng)的現(xiàn)狀和未來(lái)。首先,分析城市空中交通各種空域架構(gòu)的特點(diǎn),基于空域使用目標(biāo)與要求,提出差速分層與廊道設(shè)計(jì)結(jié)合的空域規(guī)劃管理策略,通過(guò)模擬真實(shí)飛行環(huán)境,驗(yàn)證空域安全性和利用率。比對(duì)無(wú)人機(jī)交通管理系統(tǒng)和空域控制器的間隔管控方法,展望未來(lái)低空管控系統(tǒng)的自動(dòng)化和智能化趨勢(shì)。接著,通過(guò)梳理低空空域管理體制變革歷程和分析空域類(lèi)型的動(dòng)態(tài)調(diào)整原則,提出軍地民三者之間建立協(xié)同機(jī)制,并強(qiáng)調(diào)實(shí)現(xiàn)低空態(tài)勢(shì)的共享與協(xié)同。

一、低空空域規(guī)劃策略

空域是航空器運(yùn)行的三維空間,其屬性決定了如何分類(lèi)、管理和使用。根據(jù)國(guó)際民航組織(ICAO)標(biāo)準(zhǔn),空域通常按用途、高度和管制等級(jí)等劃分。低空空域一般指地表至海拔1 000 m(部分國(guó)家為3 000 m 以下)的空域,是通用航空、無(wú)人機(jī)和城市空中交通(UAM)的主要活動(dòng)區(qū)域。隨著低空飛行器的增多和低空空域的逐步開(kāi)放,空域管理的難度越來(lái)越大,如何確保飛行安全和兼顧運(yùn)行效率,還缺少有效的技術(shù)手段。

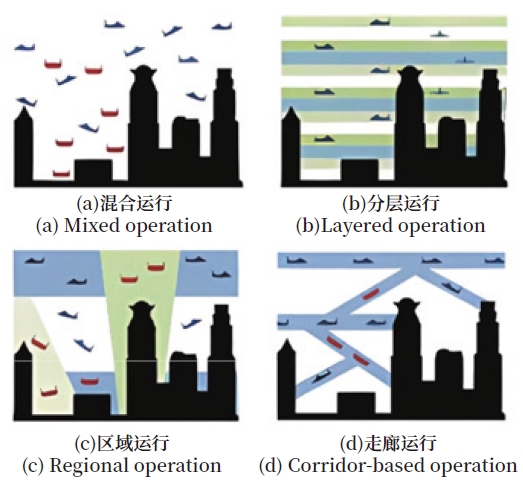

歐洲Metropolis 項(xiàng)目組將城市空中交通的空域架構(gòu)大致分為混合運(yùn)行、分層運(yùn)行、區(qū)域運(yùn)行和走廊運(yùn)行4 種架構(gòu)類(lèi)型,如圖1 所示。

圖1 城市空中交通空域結(jié)構(gòu)

混合運(yùn)行架構(gòu)中,飛行器在飛行時(shí)有 4 個(gè)自由度,分別是兩個(gè)水平位置坐標(biāo)、高度和速度。該架構(gòu)下飛行器的飛行靈活性較高,但需要更先進(jìn)的空中交通管理手段和航空器機(jī)載智能化設(shè)備來(lái)保障運(yùn)行安全,避免飛行器之間發(fā)生沖突。

分層運(yùn)行架構(gòu)中,飛行器有 3 個(gè)自由度,即兩個(gè)水平位置坐標(biāo)和速度,高度被劃分成不同的高度層,飛行器在指定的高度層內(nèi)飛行。這樣可以減少同一高度層內(nèi)飛行器之間的相對(duì)速度,降低沖突概率,提高空域容量和運(yùn)行效率,且相對(duì)易于管理和控制。

分區(qū)運(yùn)行架構(gòu)中,飛行器在水平和垂直方向上都被劃分到特定的區(qū)域內(nèi)運(yùn)行,只有 2 個(gè)自由度,即高度和速度。通過(guò)將空域劃分為不同的區(qū)域,可以對(duì)不同類(lèi)型的飛行任務(wù)或不同用戶(hù)的空域進(jìn)行有效管理,提高空域的利用效率和安全性,但可能會(huì)限制飛行器的靈活性。

廊道運(yùn)行架構(gòu)中,飛行器在固定的廊道內(nèi)飛行,沒(méi)有自由度,必須嚴(yán)格按照預(yù)定的廊道路線(xiàn)和高度飛行。這種架構(gòu)類(lèi)似于地面的高速公路,可以最大程度地降低飛行器之間的沖突風(fēng)險(xiǎn),保障運(yùn)行安全,但對(duì)飛行器的飛行路線(xiàn)限制最為嚴(yán)格。

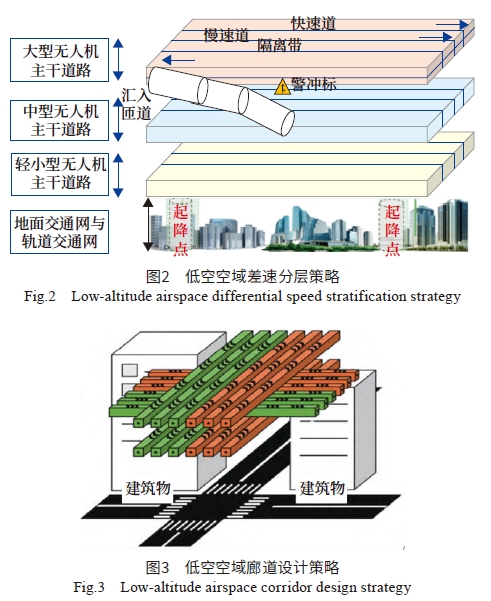

針對(duì)當(dāng)前的空域管理難題,采用差速分層和廊道設(shè)計(jì)結(jié)合的策略將可解決低空空域使用安全與效率問(wèn)題。如圖2 所示,差速分層基于飛行器型號(hào)和速度、任務(wù)種類(lèi)及空域需求差異化對(duì)空域進(jìn)行分層管理,能夠有效提升空域資源利用效率并保障飛行安全;廊道設(shè)計(jì)通過(guò)劃分不同流量和服務(wù)等級(jí)的航道,為多類(lèi)型航空器在同一空域內(nèi)的融合飛行提供條件,如圖3 所示。空域管理使用數(shù)字化空域技術(shù),通過(guò)構(gòu)建數(shù)字孿生空域地圖模擬真實(shí)飛行環(huán)境,能夠?qū)崿F(xiàn)航道的可視化規(guī)劃與實(shí)時(shí)監(jiān)控,并對(duì)航路、航線(xiàn)的空間范圍進(jìn)行安全性評(píng)估。差速分層和廊道設(shè)計(jì)的數(shù)字化空域管理策略能夠支持未來(lái)低空航空器規(guī)模化運(yùn)行的可靠性、安全性和高效率的要求。

二、低空交通間隔管理

低空交通規(guī)則是保障低空飛行安全、提升空域資源利用效率的核心制度框架。隨著低空經(jīng)濟(jì)被納入國(guó)家戰(zhàn)略,各地加速探索規(guī)則制定與技術(shù)應(yīng)用。《蘇州市低空空中交通規(guī)則(試行)》于2024 年9月1 日施行,是國(guó)內(nèi)首部地方性低空交通法規(guī),涵蓋服務(wù)管理、空域管理、飛行活動(dòng)管理和飛行保障等方面,其中飛行活動(dòng)管理對(duì)飛行間隔要求和避讓原則進(jìn)行了規(guī)范。

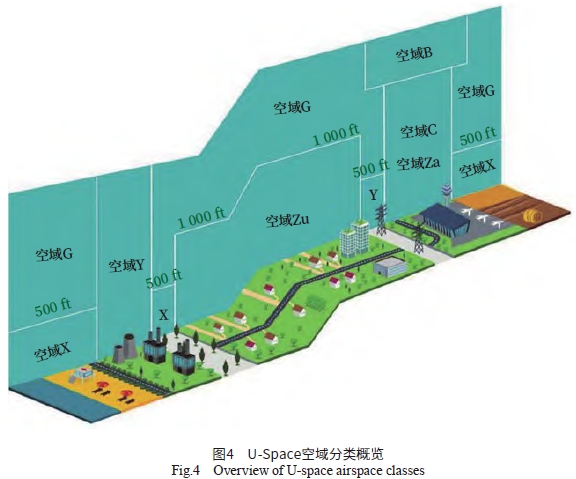

歐盟委員會(huì)、歐洲航空安全局提出建立無(wú)人機(jī)交通管理系統(tǒng)U-space,通過(guò)數(shù)字和自動(dòng)化服務(wù)程序確保大量無(wú)人機(jī)可以安全、高效飛行。歐盟的BUBBLES 項(xiàng)目主要研究 “間隔管理服務(wù)”,探究無(wú)人機(jī)在低空空域中的安全運(yùn)行。間隔管理服務(wù)包括無(wú)人機(jī)與其他無(wú)人機(jī)和有人駕駛航空器根據(jù)商定的規(guī)則保持間隔。U-space 將低空空域劃分成X、Y、Z 共3 類(lèi)空間,如圖4 所示。

每個(gè)空域空間提供不同的服務(wù),具體劃分如下。X 空域:適用于視距內(nèi)飛行的空域,不需要編排飛行計(jì)劃,可根據(jù)特定運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(SpecificOperations Risk Assessment,SORA) 建議提供天氣服務(wù),需要對(duì)航空器進(jìn)行識(shí)別,在X 空域內(nèi)超視距飛行需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,但不采取任何緩解措施。不提供間隔管理服務(wù),安全操作的所有責(zé)任由遠(yuǎn)程飛行員承擔(dān)。

Y 空域:必須統(tǒng)籌編制飛行計(jì)劃,提供戰(zhàn)略層沖突檢測(cè)和解除服務(wù),經(jīng)批準(zhǔn)的飛行計(jì)劃須滿(mǎn)足準(zhǔn)入條件且不存在沖突,通常在飛行期間提供航空器識(shí)別、空中交通信息和應(yīng)急管理等服務(wù)。

Z 空域:提供戰(zhàn)術(shù)沖突檢測(cè)和解決服務(wù)的空域,分為Zu、Za 和Zz。Za 一般位于機(jī)場(chǎng),航空器按照機(jī)場(chǎng)交通管制批準(zhǔn)的計(jì)劃飛行,Zu 空域內(nèi)提供戰(zhàn)略沖突檢測(cè)和解決服務(wù)及戰(zhàn)術(shù)沖突檢測(cè)和解決服務(wù),戰(zhàn)術(shù)沖突解決服務(wù)發(fā)布無(wú)人機(jī)系統(tǒng)必須遵循的指令。Zz 空域內(nèi)提供戰(zhàn)略沖突檢測(cè)和解決服務(wù)及戰(zhàn)術(shù)沖突咨詢(xún)服務(wù),戰(zhàn)術(shù)沖突咨詢(xún)服務(wù)發(fā)布沖突解決建議。只有Z 空域才能完全實(shí)現(xiàn)U-space 所有服務(wù)。

為確保在給定的U-space 空域內(nèi)沖突解決的協(xié)調(diào)一致,BUBBLES 間隔管理服務(wù)以集中化的方式提供,而非無(wú)人機(jī)機(jī)載端分布式服務(wù)。間隔管理服務(wù)由間隔模式、間隔方法、沖突范圍、間隔最小值以及安全、性能和互操作性要求(SPR/INTEROP)5 個(gè)模塊組成。間隔最小值計(jì)算根據(jù)通信、導(dǎo)航與監(jiān)視(CNS)的性能動(dòng)態(tài)更新,如果性能低于預(yù)設(shè)的閾值,保護(hù)體積增大,以維持U-space 操作區(qū)域的目標(biāo)安全等級(jí)(TLS)。對(duì)于開(kāi)放和特定類(lèi)別的UAS-UAS 碰撞,U-space 的TLS 為1e-6 次致命事故每飛行小時(shí)(FAT/FH),并針對(duì)人為或操作問(wèn)題導(dǎo)致的位置重疊(NMAC)定義了2.5e-7 次致命事故每飛行小時(shí)的安全水平。

BUBBLES 沖突頻率的計(jì)算基于無(wú)人機(jī)的碰撞防護(hù)模型,如圖5 所示,當(dāng)綠色區(qū)域與障礙物重疊時(shí),飛手應(yīng)采取一些機(jī)動(dòng)動(dòng)作,以避免失去間隔。黃色范圍與障礙物重疊時(shí)失去間隔,飛手仍有一定的余地來(lái)解決沖突。若沖突仍未解決,橙色部分被突破,就可能出現(xiàn)即將發(fā)生的碰撞,此時(shí)碰撞規(guī)避系統(tǒng)將啟動(dòng)。最嚴(yán)重的事件是近空中碰撞(NMAC),它代表了碰撞的發(fā)生。

安全間隔保持技術(shù)是低空交通管理的核心,旨在確保飛行器(無(wú)人機(jī)、eVTOL 等)在共享空域中保持安全距離,避免碰撞風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)內(nèi)低空交通管理廠(chǎng)商通過(guò)空域控制器實(shí)現(xiàn)航空器的安全間隔保持及沖突解脫,借鑒軌道交通的自動(dòng)防護(hù)邏輯,將軌道交通的間隔控制技術(shù)遷移至空中,確保各類(lèi)飛行器的安全間距。基于低空飛行發(fā)展的密集飛、安全飛、計(jì)劃飛的規(guī)模化運(yùn)輸特點(diǎn),根據(jù)不同的飛行密度要求采用固定閉塞、移動(dòng)閉塞和虛擬編組的間隔控制方式對(duì)沿航線(xiàn)飛行的航空器間縱向飛行間隔進(jìn)行管控,并保證多航道并行場(chǎng)景下靈活變道的飛行安全。通過(guò)實(shí)時(shí)監(jiān)控航空器的航跡并預(yù)測(cè)未來(lái)的飛行路徑,判斷潛在的沖突。通過(guò)沖突解脫算法得出滿(mǎn)足安全要求的避撞操作,同時(shí)兼顧對(duì)飛行活動(dòng)的影響,來(lái)解決當(dāng)前的沖突威脅。

在低空交通間隔管理方面,國(guó)內(nèi)外的交通管理系統(tǒng)對(duì)間隔管理均進(jìn)行了安全性量化設(shè)計(jì),同時(shí)為適應(yīng)未來(lái)低空的規(guī)模化和復(fù)雜環(huán)境運(yùn)行,進(jìn)行了前瞻性的空中交通間隔管理方案部署。隨著低空經(jīng)濟(jì)活動(dòng)日益增多,對(duì)低空交通管理的要求逐漸加大,低空交通管理系統(tǒng)的自動(dòng)化和智能化水平將進(jìn)一步提高。

三、低空空域協(xié)同

由于空域資源的有限性,需要平衡國(guó)防需求與通用航空和低空經(jīng)濟(jì)的需求,軍民航的空域協(xié)同需要通過(guò)制度創(chuàng)新、技術(shù)融合與動(dòng)態(tài)協(xié)調(diào),實(shí)現(xiàn)空域資源的高效共享。國(guó)內(nèi)空域分為管制空域、監(jiān)視空域和報(bào)告空域3 類(lèi)。管制空域內(nèi)的航空器需接受空中交通管制,在儀表飛行和目視飛行規(guī)則下飛行;監(jiān)視空域?qū)崟r(shí)監(jiān)視航空器但無(wú)主動(dòng)干預(yù);報(bào)告空域內(nèi)航空器僅需報(bào)備。空域類(lèi)型可根據(jù)任務(wù)需求進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,軍航戰(zhàn)備訓(xùn)練或緊急任務(wù)時(shí),可臨時(shí)將監(jiān)視空域或報(bào)告空域升級(jí)為管制空域,地方政府重大活動(dòng)期間則放寬使用權(quán)限。

長(zhǎng)期以來(lái),我國(guó)空域管理符合國(guó)情、務(wù)實(shí)高效,面對(duì)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要,低空空域管理體系和體制機(jī)制的變革,正在進(jìn)一步走深、走實(shí)。2010 年以來(lái),國(guó)內(nèi)低空空域管理經(jīng)歷了三輪改革,從軍航為主、到軍民航共管、再到軍地民三方協(xié)同管理。當(dāng)前,地方政府逐步成為低空空域管理的主體,空域使用類(lèi)型的調(diào)整需要軍、地、民三者之間建立良好的協(xié)同機(jī)制,并在該機(jī)制下實(shí)現(xiàn)低空態(tài)勢(shì)的共享與協(xié)同,共享的交通態(tài)勢(shì)信息內(nèi)容主要包括:

1)氣象與情報(bào)信息:協(xié)同運(yùn)行管理中心整合氣象衛(wèi)星和地面監(jiān)測(cè)站數(shù)據(jù),向低空用戶(hù)提供實(shí)時(shí)氣象預(yù)警和飛行告警情報(bào)信息;

2)飛行動(dòng)態(tài)監(jiān)控:通過(guò)ADS-B、雷達(dá)等設(shè)備實(shí)現(xiàn)全域監(jiān)視,與軍航、民航、通航共享飛行器位置和航跡信息,確保安全間隔。

未來(lái)的低空空域協(xié)同管理將打破信息壁壘,形成與軍航、民航、通航、政府、公安、應(yīng)急管理和上下級(jí)交通管理平臺(tái)的全方位協(xié)同機(jī)制,構(gòu)建動(dòng)態(tài)的、高效協(xié)同的智能化低空空域管控與服務(wù)體系,才能保證各方對(duì)空域使用的實(shí)時(shí)高效協(xié)同。

四、低空基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通

當(dāng)前各地低空交通指揮網(wǎng)絡(luò)和飛行服務(wù)平臺(tái)缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)接口,導(dǎo)致跨區(qū)域協(xié)同困難,企業(yè)需重復(fù)勘測(cè)航線(xiàn),增加社會(huì)成本。目前低空行業(yè)內(nèi)通常把低空基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃為4 張網(wǎng)。

1)設(shè)施網(wǎng):包括起降場(chǎng)、充電站、維修中心等物理基礎(chǔ)設(shè)施。通過(guò)科學(xué)規(guī)劃和布局,設(shè)施網(wǎng)為低空飛行器提供完善的物理支持,確保飛行器能夠高效起降、快速充電和及時(shí)維護(hù)。

2)空聯(lián)網(wǎng):通過(guò)5G、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù),實(shí)現(xiàn)低空飛行器的實(shí)時(shí)感知、定位和通信,是低空經(jīng)濟(jì)的“神經(jīng)系統(tǒng)”。

3)航路網(wǎng):通過(guò)數(shù)字化空域管理和智能操作系統(tǒng),規(guī)劃低空飛行航線(xiàn),優(yōu)化飛行路徑,避免空域沖突,實(shí)現(xiàn)低空飛行的有序化和高效化。

4)服務(wù)網(wǎng):通過(guò)數(shù)字化平臺(tái)實(shí)現(xiàn)飛行器的監(jiān)管、調(diào)度和服務(wù),整合飛行數(shù)據(jù)、用戶(hù)需求和運(yùn)營(yíng)資源,為低空經(jīng)濟(jì)提供全流程、全要素的智能服務(wù)。其中,低空通信是實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通的關(guān)鍵。5G 增強(qiáng)技術(shù)、5G-A 技術(shù)(通信+ 感知功能)及未來(lái)的6G 技術(shù)(陸基+ 天基網(wǎng)絡(luò))等,以更高速率、更大帶寬、更低時(shí)延等優(yōu)勢(shì),為低空智聯(lián)管控提供支撐。未來(lái)將利用超級(jí)宏站覆蓋3 000 m 以下、5G公網(wǎng)提供120 m 以下的通信,建立分層通信體系,結(jié)合衛(wèi)星通信構(gòu)建“公專(zhuān)融合、星地一體”網(wǎng)絡(luò),解決低空連續(xù)覆蓋難題。

服務(wù)網(wǎng)中未來(lái)將重點(diǎn)研究智能管控和智能調(diào)度技術(shù),包括前面提到的空中交通規(guī)則與安全間隔保持技術(shù),以及智能調(diào)度技術(shù)。低空飛行環(huán)境復(fù)雜,航空器性能差異大,運(yùn)行場(chǎng)景需求多樣,傳統(tǒng)的間隔管理和人工調(diào)度難以適用。因此,需要基于數(shù)字化空域、軌交信號(hào)等先進(jìn)技術(shù),構(gòu)建數(shù)字化、智能化的低空空域管理和調(diào)度體系。

低空基礎(chǔ)設(shè)施的互聯(lián)互通涉及到上述4 張網(wǎng)的“四網(wǎng)融合”和“互聯(lián)互通”。未來(lái)低空空域管理標(biāo)準(zhǔn)化后,各個(gè)低空管控空域?qū)⒆裱嗤娘w行規(guī)則,低空管控平臺(tái)與航空器間采用統(tǒng)一接口協(xié)議和信息格式,管控區(qū)域間將能實(shí)現(xiàn)管控權(quán)限的無(wú)縫交接,按照標(biāo)準(zhǔn)化流程進(jìn)行通信、飛行任務(wù)、交通間隔管理和飛行服務(wù)的移交。

五、結(jié)束語(yǔ)

低空智能管控系統(tǒng)的發(fā)展需要在技術(shù)、政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等方面協(xié)同推進(jìn),通過(guò)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)、完善政策法規(guī)和建立科學(xué)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),低空智能管控系統(tǒng)將能夠更好地支持低空經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展。推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)的全面和可持續(xù)發(fā)展,應(yīng)立足其交通屬性,構(gòu)建城市低空交通網(wǎng)絡(luò),并與地面和地下多種交通方式實(shí)現(xiàn)協(xié)同聯(lián)動(dòng),整合交通樞紐資源,形成現(xiàn)代化的城市立體交通體系。(作者:張立鵬,朱永華,蔣建金,劉磊)